今週は雪かと天気予報に言われ1回飲み会がキャンセルになるトラブルもあり、珍しく週1回だけの飲み会となった。

今日は前の職場の後輩というか、戦友とも言えるAくんと約半年ぶりに杯を重ねる。店の名前は『麹町市場』、場所は有楽町線麹町駅から3分くらい四ツ谷方向に戻った新宿通り沿いの地下一階。

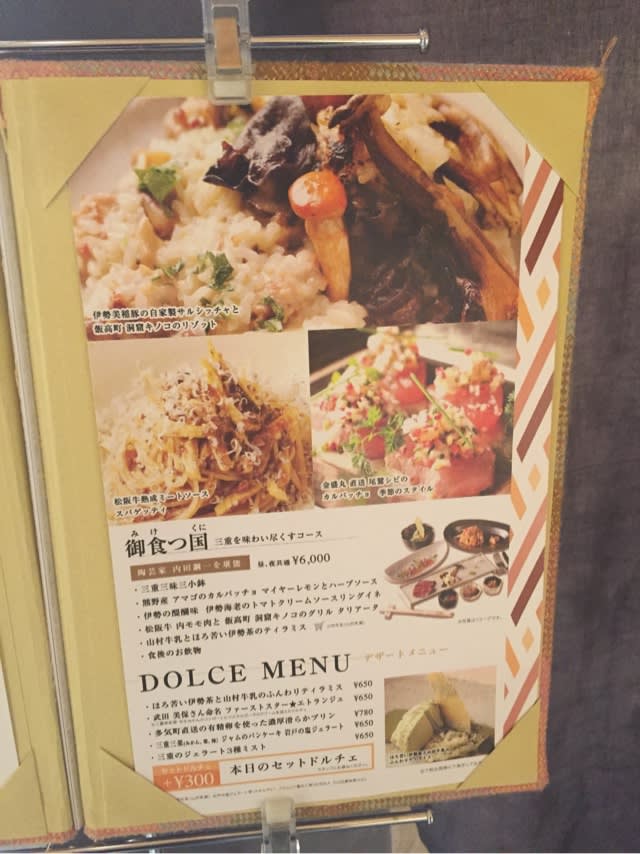

店のドアには現在予約で一杯の張り紙、予約はしてあるので階段を降りると直ぐに店。意外に洋風で4人の席が多く、その奥が冷蔵庫、その中には銘酒の数々。さらに奥にはカウンター席となかなか広い。軽快なジャスがかかる中、まずはビールで乾杯、お通しは『タコ胡瓜の酢の物』『五目豆』。早速、酒のメニューを観るが中々やるな。

まずは刺身3品盛り合わせ、しめ鯖・炙り鰆・鰤刺が3切れずつ。味付けもよく、特に鰤の脂の乗りが素晴らしい。合わせたのは楯野川(清流・山形県)、自分で選択したのだが、らやはり純米大吟醸だけに少し弱い。

次は鮟肝酢、ジュレがかかっているが、酢が弱めにし、少し暖かいため、鮟肝がとろけて美味い。いつも鮟肝は冷たいため少し放置してから食べるのだが、なかなかこちらの気持ちの分かった一皿。

さらに『出し巻き卵』、これは出し巻き卵に人参の細切りと白魚を乗せ、さらに出汁を掛けて蒸したもの。卵焼き自体に味はしっかりしていて酒のあてに最高である。酒は少し強めにと而今(三重県)純米吟醸、この酒がまずいわけなし。

少しボリュームをと鳥唐揚げを注文、味は醤油味醂味付けで酒が進む。酒は新政(秋田県)の白(エクリュ)、新政にしては素直な味。他にも新政が2本出てきたが、いつも飲む6Rではなく、これを選択。

少し腹も膨れたしとお新香を頼むが、これが、玉ねぎ醤油漬け・べったら漬け・ツァーサイ塩漬けなどかなり凝っている。酒は王祿(島根県・超王祿★5)、久々だがやはり小生には最高峰。

次に出てきた大根風呂吹きはじっくり煮た15~20cmの面取り大根が出汁の中に2本うかび、これに柚味噌がつく。酒は残草蓬莱(神奈川県)これはこの店用に作られた濁り酒、さっぱりしているが、あじわい深い。

酒はそれぞれ0.5合で供されるが、これだけ飲んで食って2人で約1万円、いや~久々の大ヒットな店かも。店の人は若干少ないが、皆丁寧で好感が持てる。いや、新たな麹町の隠れ家にしたい。

麹町市場

千代田区麹町4ー2ー6第二泉商事ビルB1

0362726752