第2回はこちら。

第2回はこちら。

わたしの世代にとって、ミュンヘンオリンピックとはすなわち男子バレーボール競技のことだった。松平康隆という、よく考えるといやーなタイプの監督に率いられた大古・横田・森田(ハンサム)などのスター選手たちが金メダルを獲得。日本中が熱狂していた。そのころの小中学生はみんなテレビアニメ「ミュンヘンへの道」を観ていたのである。読者のなかで40才以上の人はおぼえがあるでしょうや。

さて、どうしてこんなに日本人はオリンピックのメダルが好きなのだろう。発展途上国や、ひところの共産圏が国威発揚のためにメダル獲得に血道を上げるのは理解できる。高度成長に驀進していた’64年の東京オリンピックがまさしくそうだったわけだし。しかし、一応先進国の仲間入りをしたのだからもっと余裕をもった観戦態度に成長してもよさそうなものだが、その東京オリンピックの“記憶”が国民的刷り込みとなって現在にいたっている。「ガイジンに恥ずかしいところは見せられない」「戦争では負けたがこのオリンピックでは」という敗戦国のコンプレックスは、東洋の魔女たちによって払拭され、とどめは札幌冬季五輪での70㍍級ジャンプメダル独占。これらの記憶のために日本人は五輪のたびにアドレナリンがドクドク噴き出す仕掛けになっている。

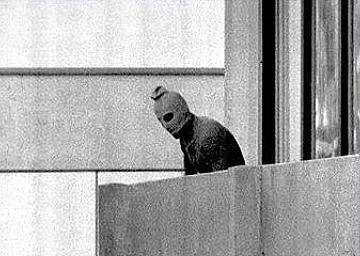

そして札幌の熱狂がまだ醒めない同じ年に開催されたのがミュンヘン五輪。「黒い九月」のテロは確かに大ニュースで、新聞の一面を粗い写真が飾っていたことをおぼえている。しかし、わたしが中学生だったからだけではないと思うけれど、それでも日本人はテロ事件よりも競技の方に熱中していたのだ。違いますか。

パレスチナとユダヤの反目について、日本人はミュンヘンだけでなく、妙に距離をおいて考えていたような気がする(それは今もつづいている)。もちろん、根っこにあるのは宗教だったり西欧人にとっての悪夢であるユダヤ人の大虐殺だったりするので、当事者意識が低いのはしかたのない部分もある。しかし、その反動として“義憤にかられた”岡本公三がテルアビブで一般人をまきこんで銃を乱射する(これも’72年の出来事だ)ような赤軍が登場したりもする。こんな振幅の大きさと沸点の低さこそ、日本人という存在の象徴であり、五輪好きの正体でもある。あ、映画とはほとんど関係のない結論になってしまった。

第1回は

第1回は 「シンドラーのリスト」「プライベート・ライアン」の

「シンドラーのリスト」「プライベート・ライアン」の 事務職員へのこの1本

事務職員へのこの1本  いったい何年続くのか泥棒ドートマンダー(ドント、マーダー→殺さない、というシャレ)シリーズ。たぐいまれな泥棒の才覚がありながら、ほんの少し運がたりず、常に苦い結末を迎えてしまうこの連作のわたしは大ファン。よく映画とかにあるじゃないですか、欧米の作家がタイプライターのキーを目にもとまらぬ速さで叩くシーン。エンタテインメントをつむぐそんな場面がウェストレイクほど似合う作家もめずらしいと思う。今回も余裕の機知の物語。ドートマンダー一味せいぞろい。読書の楽しみってこれだ。

いったい何年続くのか泥棒ドートマンダー(ドント、マーダー→殺さない、というシャレ)シリーズ。たぐいまれな泥棒の才覚がありながら、ほんの少し運がたりず、常に苦い結末を迎えてしまうこの連作のわたしは大ファン。よく映画とかにあるじゃないですか、欧米の作家がタイプライターのキーを目にもとまらぬ速さで叩くシーン。エンタテインメントをつむぐそんな場面がウェストレイクほど似合う作家もめずらしいと思う。今回も余裕の機知の物語。ドートマンダー一味せいぞろい。読書の楽しみってこれだ。 第9章「

第9章「 国内作曲界の大御所で、「ゴジラ」など映画音楽の作曲家としても知られる伊福部昭(いふくべ・あきら)氏が、8日午後10時23分、多臓器不全のため亡くなった。91歳。

国内作曲界の大御所で、「ゴジラ」など映画音楽の作曲家としても知られる伊福部昭(いふくべ・あきら)氏が、8日午後10時23分、多臓器不全のため亡くなった。91歳。 しかし日本映画の欠点が、その音楽にあまり重きをおかず、短期間で安価にあげる傾向にあったことが彼らの不幸でもあった。音楽界で、映画音楽の地位が低く見られていたのもその状況があったからだろう。早坂文雄が夭逝したとき、東宝の映画人が葬儀を仕切ったのだけれど、そのことに音楽家たちは「早坂さんがかわいそうだ」と嘆いたという。“

しかし日本映画の欠点が、その音楽にあまり重きをおかず、短期間で安価にあげる傾向にあったことが彼らの不幸でもあった。音楽界で、映画音楽の地位が低く見られていたのもその状況があったからだろう。早坂文雄が夭逝したとき、東宝の映画人が葬儀を仕切ったのだけれど、そのことに音楽家たちは「早坂さんがかわいそうだ」と嘆いたという。“