元亀2年(1571)3月北近江を除いた琵琶湖周辺の仕置きを完全に済ませた信長が岐阜城を発って京に入った。

まだ表立って足利義昭は信長と対立していない、が・・すでに信長包囲網の中心として旗頭に祭上げられているのだ。

義昭が旗印であるならば、戦の中心として反信長軍から期待されているのは武田信玄であった、信玄は信濃の完全征服を成し遂げ、越後の上杉謙信をフットワークで翻弄した。

その勢力はついに飛騨(岐阜県北部)をも占拠し、越中(富山県)の上杉方にまで迫っていた、さらに配下の真田一族を使って上州(群馬県)の沼田まで拡大した。

そして南では徳川との条約を破って、いよいよ徳川領の遠江(静岡県西部)も伺っている。

その武田信玄に対抗するために、信長ははるか遠くの上杉謙信と同盟を結んで

背後からけん制してもらった。

しかし信玄もさるもので、逆に越後国内の反謙信勢力を焚きつけて反乱を頻発させていた

越後(新潟県)は豊かな国でしかも広大だ、上杉謙信の居城「春日山城(かすがやま)」は現代の新潟県上越市の小高い山城である。

地理的には国府の五智(ごち)ともども横長の越後の中では西に偏りすぎている、だから多くの土豪たちは春日山から遠く(今風に言えば50km~200km)に多くの有力土豪がいる

特に遠いのは山形県に近い揚北(阿賀野川の北の意味)衆と呼ばれる地域で、伊達輝宗(伊達政宗の父)とのつながりが深く度々反乱を起こしている。

魚沼郡の長尾政景(まさかげ)は謙信の姉を娶りながら何度も反旗を翻した、信玄の工作があったかもしれない(謙信の死後、家臣の直江兼続(なおえかねつぐ)の助けを借りて上杉家を勝ち取った上杉景勝(かげかつ)は政景の息子である)

そのほかにも柏崎あたりや蒲原郡でも反乱が起きて謙信を悩ませた、そのいくつかは信玄の調略によるものである、信玄は強いばかりでなく策士でもあったのだ。

それに比べると謙信は策を弄せず、正面から堂々と戦うことを好み、弱きものに同情して無償で助ける人情家で無欲

謙信以外の武将は攻めて勝利すれば、その地域を我がものとする

しかし謙信は関東を制圧し、反抗する者を破った、神奈川県の小田原まで攻め込んだ、北陸も最終的には福井県の織田領まで攻め込んだ、ところがその土地の大名に託して越後に帰る、自分の家臣を占領地域の城に置いて行政をさせることをしない、敵対した現地大名さえ許してしまう。

まことに不思議な武将である、しかし家臣にすれば命がけで戦っても何も得るものがない、それでも上越後の家臣は裏切らず生涯従った

勝っても恩賞は感謝状一枚、運良ければ馬か太刀を拝領するくらいである、土地を得たいために戦に出る他国の武将の家臣であればとっくに主を替えているはずだが、不思議なことに謙信直属の武将にそういう者はいない、

謙信には金銭に代えがたい強烈な魅力があったとしか思えない。

その代わり謙信と日頃は疎遠な遠くの土豪たちは反乱したのだろう

そんな謙信が信長からの同盟に応じた、ただ一人で信玄をはじめ周囲をすべて敵にして奮戦している信長に同情したのだろうか

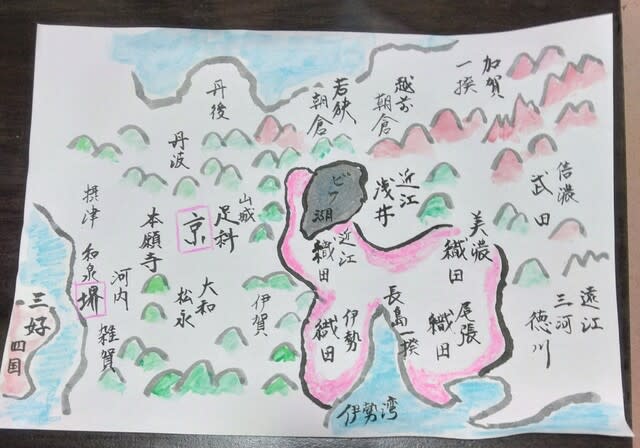

ここで信長の戦を整理してみよう

信長の敵は多い、現代の神戸から大阪にかけての土豪は半分が味方で、半分が敵だ、そして大坂には本願寺が敵対している中ではもっとも強力だ。

これに加えて、四国から、かって京を手中にしていた三好三人衆がたびたび軍勢を率いて大坂に攻め上り京を伺う、それに呼応して和歌山の雑賀衆も集合する、これが関西方面。

近江では浅井、朝倉という名門大名と対決している、東の東海道は同盟者の徳川家康が戦国最大の大物、武田信玄と国境を接しているが、信玄の動きがおかしい、いつ徳川領に攻め込むかわからない、しかも飛騨方面から岐阜方面に直接攻め込む恐れもあるのだ。

伊勢方面は信長の息子が神戸、北畠という有力大名家を乗っ取ったので安定しているが、六角の残党が斎藤家の残党や一揆と結びついていつ蜂起するかわからない。 信長を取り巻くそんな状況である、しかもこの頃は京にいる将軍、足利義昭との関係も悪化している。

その信玄がいつ動くか、それが今や信長と、対抗する勢力の最大の関心事であった。 本願寺顕如(けんにょ)、足利義昭は催促の書簡を送り続けた

だが関東北条と越後上杉を敵に持った信玄は容易に動けないでいる

信長は、その隙に目の上のたん瘤の浅井を滅ぼそうとしている

信長は5万の大軍で、7月ついに小谷城の目の前の虎御前山の仮城に入り一気に攻めあがった

一方、越前の朝倉義景も自ら1万数千を率いて浅井の救援にやってきた、そして小谷城の近くの大嶽山に陣を張ったが、あまりの織田勢の多さに戦うことなく滞陣した。

織田方は木下、佐久間に先陣を任せて何度も攻めたが、浅井方も屈強に陣を固めて攻め入らせなかった。

比叡山を取り囲む信長のもとに報告が入った、伊勢長島の願証寺門徒による一向一揆が、長島を見張っている織田方の小木江城を包囲したとのことである

だが目の前の浅井朝倉軍を包囲して身動きができない

浅井長政は動かぬ朝倉勢に何度も戦闘を促したが動かない、しかし援軍に来たのに動かぬ主君に朝倉の武将が激怒した「われらは、このような腰抜けの主君には使えることが出来ぬ」

そういって数隊が戦線を離脱して、織田方に寝返った

その中の大物は前波(まえば)吉継である、信長は快く迎い入れて一軍の将として遇した。

しかし朝倉が参戦せずとも浅井は守り抜いた、織田軍は大軍であったが撤退した、だが信長には収穫があった、それは朝倉軍の戦意の低さと、朝倉の気骨ある家臣ほど裏切るということを知ったことであった

(これなら朝倉を滅ぼすのはたやすいであろう)信長は次回こそと思った。

凡そ一か月の対陣で信長は岐阜に戻った

けれども失ったものもあった、それは長島一揆に襲撃された小木江城の落城と城将であった信長の弟、織田信興が討ち死にしたことであった

代償は大きかった、更に新しい脅威が信長の耳に届いた、それは恐れていた武田信玄がついに徳川家康が守る遠江に向かって動き出したという報告であった

その数、およそ3万と言う。

「おのれ、長島が動いたのは、これを知ったからだ、おそらく本願寺と信玄には密約が成っていたのだ、これには足利義昭が重要な役割をしたはずだ、これは忙しくなる」

さすがの信長にも緊張の色が走った。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます