「あい分かった、沓掛城に待機している佐久間信盛を大将に、平手、水野隊は浜松城へ出向き、家康の援軍として出撃させよ」

信長は三将に3000の兵をつけて浜松に向かわせた、数的には少なすぎるが最初から戦わせる気はない、むしろ血気にはやる家康を戒めて浜松城に籠城してやり過ごせとの意を言い含めて出したのだ。

武田信玄との決戦は信長が真っ向から引き受けるつもりであった。

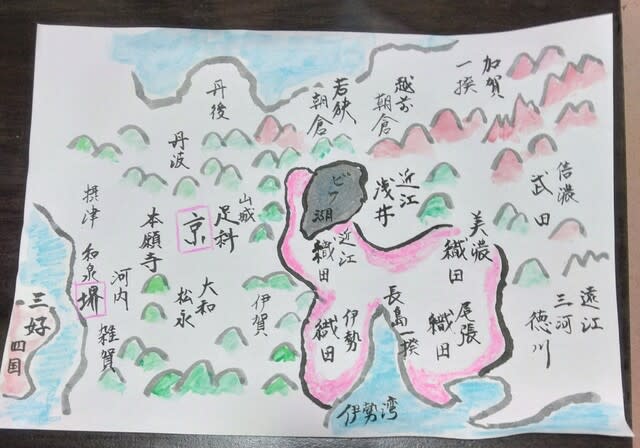

ところが信玄がいよいよ動き出すと聞くと、途端に畿内から伊勢までの反信長勢力もまた力を得て動き出した。

伊勢長島の一揆勢、本願寺、三好一党、それに足利義昭も露骨に動き出している、義昭の要請に山城、河内、摂津の土豪も信長を裏切って味方するものが出てきた。

これに加え、信長自身が徳川の援軍に大軍を率いて行けば浅井、朝倉も動き出すことは必定である、そうなればせっかく取った近江も失うことになる

信長は動くことができない、だが信玄が浜松に向かえば家康から援軍要請は必ず来る

徳川家康は三河と遠江に拡大したとはいえせいぜい50万石くらいのもので浜松城で動員できる兵力は1万が精いっぱいだ。

早くも武田家の老臣にて名将の誉れ高い山県昌景(やまがたまさかげ)の先発隊3000が東三河の村々に火をかけて挑発した。

徳川軍は各城に籠ったまま挑発に乗らず守りを固めた。山県隊も本隊に戻って

28000の武田軍が浜松城を無視して北にあるにある二俣城へ向かった

家康の正念場だ、信長の援軍が浜松に到着したが3000はあまりに少ない、ここで籠城するべきか、討って出るか

浜松城の兵力は1万、武田が25000なら十分守ることができる、信長の本隊があとで3万もくれば形勢は逆転するかもしれない

援軍の大将、佐久間信盛も籠城せよとの信長の命を伝えた、だが「あれが三河武士なのか、腰抜けん武士よ」とあざける武田軍の顔が浮かぶ

二俣城が落ちれば、そこは武田軍の軍事拠点となって岡崎、浜松、掛川のどの方面にも対応できるようになる。

家康はまだ若かった「打って出るぞ、我が国を通過されては先祖に申し訳が立たぬ」、佐久間が諌めるのも聞かず、城に数百を残しただけで全軍が武田軍の後を追った

「ははは、徳川のわっぱめ、まだ尻は青いと見える、これで家康の首は取ったも同然じゃ」武田の重臣、山県昌景と馬場信春は顔を見合わせて笑った

「全軍、予定通り反転せよ、指揮官の諏訪四郎武田勝頼が命じた、一糸乱れぬ陣形を保ったまま、最も難しいと言われる反転をいともたやすく武田軍は行った。

三方ヶ原で両軍は睨み合った、兵の少ない徳川連合軍は大きく左右に開いた鶴翼の陣で武田軍を包み込む陣形だ

「わっぱめ、薄っぺらい陣形で向かうとは戦を知らぬ愚か者よ、甲州武士の恐ろしさを味わうがよい」

後方に総大将の武田信玄と旗本、後備え5000を置いて、司令官武田勝頼をはじめ全軍が魚鱗の陣形で向かい合った

中央の小山田、馬場、山県の三隊は矢のごとく中央突破、まっしぐらに家康本陣を突く

武田勝頼隊、内藤昌豊隊が先鋒がこじ開けた前線から左右に攻撃を仕掛ける

更に、そのあとを戦況を見ながら武田信豊、米倉の遊軍が後始末をする

全く隙のない陣形である。

たちまち薄っぺらい徳川、織田の連合軍は各所で打ち破られた、普通大将の本隊は奥深いところにあるが、家康の本陣はすべての隊と同線上でふきっさらしになっている

作戦的には家康をおとりにして、攻め込んだ敵を左右の翼が包み込む陣形なのだが、三倍の敵には通用するはずがない

戦も何もあったものでない、徳川軍の完敗でであった、家康自身何度も敵の槍をかわしてようやく浜松城に逃げ込んだ

家康の身代わりとなって討ち死にした家臣も複数あったという

こんな中でも活躍したのが本多平八郎忠勝であった、僅か300の隊長である忠勝は冷静に家康の退路を確保しながら殿軍を務めて多くの味方を救った。

家康は敗軍ながら大手門を閉じず、味方の敗残兵を収容した、武田軍はなぜかそんな無防備な浜松城には目もくれず、予定通り二俣城に向かった

家康は、この日の情けない自分の姿を書かせて、生涯反省材料にしたという。

「強い!信玄は強すぎる」家康は心からそう思った、そして不思議なことに家康は信玄を師と仰ぐのであった。

10数年後に武田が滅んだあと甲州に入った家康は、武田の遺臣の多くを召し抱えたという。

その後、二俣城を激戦の後落とした武田軍は次の目標、野田城を取り囲んだ

ところがある夜、密かに数十騎の武者と荷駄が二両、野田城から東に向かったことを誰も知らない、一騎は重臣馬場美濃守であった。

その小隊は、信濃路に入り一週間後に諏訪の館に入った、翌日には海津城から信玄の寵臣であった城主高坂源五郎もやってきた、そしてまだ薄暗い早朝に大瓶(かめ)を積んだ小舟が一艘、諏訪湖の真ん中まで漕ぎ出し、そこで大瓶を湖中に沈めた、湖岸では馬場と高坂も手を合わせていた、小舟は何事もなかったかのように岸に戻った。

野田城を取り囲む本陣では、信玄の異母弟武田信廉(のぶかど)、武田勝頼、親類衆 穴山信君(のぶただ) 山県昌景ら主だった重臣が集まった

「まさかお屋形様が亡くなられるとは予想もしなかった」信廉が言った

「もはや過ぎたことは仕方あるまい、いかにこの戦を有利なまま終わらせて甲斐に引き上げるかだ」

「敵に知られることだけは絶対あってはならぬ、うまい言い訳を考えて兵に疑念を持たせてはならぬ」

「今川の総崩れの二の舞はあってはならぬぞ」

「今後は信廉様にお屋形様を演じていただくことになるが、影武者以上の難しい仕事になります、どうかよろしくお願い申し上げます」

「こうなっては仕方あるまい、信廉一世一代の演技をいたすこととする」

「急ぎ野田城を落としましょうぞ、そして堂々と甲斐へ戻ることといたしましょう」

12月に二俣城の水の手を切って開城させたが、野田城が落ちたのは2月であった、実に2か月も三河で進軍が停まっている

家康は浜松城に閉じ困ったまま動かない、野戦ではとても武田には勝てないことを悟ったからだ

岡崎城の息子、信康にも堅く城を守って決して出てはならぬと申し渡してある

岡崎は兵4000、織田領と隣り合わせてあるから、浜松よりは安全だ、後詰も期待できる

3月に入っても武田軍は野田城から動かず、一部が岡崎方面や浜松方面に兵を移動させるが攻撃の意図は見えなかった。

信長も岐阜城に戻り、しばし戦況を見ることにした。

「なぜ信玄は動かぬ」

「おそらく畿内の将軍や松永、浅井朝倉が動く気配がないためではないでしょうか」

「ばかな奴らよ、もともと頼りにならぬ者どもを頼りに、はるばる出かけてきた信玄も案外愚か者よのう

そうじゃ権六(柴田勝家)、様子見にそなたは兵5000を率いて岡崎まで出張って見よ、戦をしてはならぬぞ、もし敵が動いたら沓掛まで撤退して、そこに籠れ」

「家康に、二俣を偵察するように申し伝えよ、信玄の動きがおかしいと」