京都 東寺の塔は、創建以来4度の焼失を経て現在で5代目となる。その5代目は、1644年江戸時代に再建されたものである。

塔が再建されたのは、過去4度とも焼失によるものである。一度たりとも地震で倒壊したという記録はないようだ。

弘法大師 空海が、嵯峨天皇から東寺を勅使されたときはまだ塔はなかった。その後、空海の命で塔が建立された、と伝えられている。

内部は、心柱は一本ではなく三層に分かれ接合されている。初層の心柱を大日如来に見立て、その周りに金剛界四仏と八大菩薩が安置されている。

四天柱には金剛界曼荼羅の諸尊が描かれている。この五重塔は、東寺金堂同様に立体曼荼羅の世界である。

この貴重な塔建物、内部が少々の地震では崩れない。それは歴史が証明している。

55mの細長い建物なので、地震には弱い建造物に見える。それが千年以上も焼失以外で倒壊したことがない、というので不思議でならない。

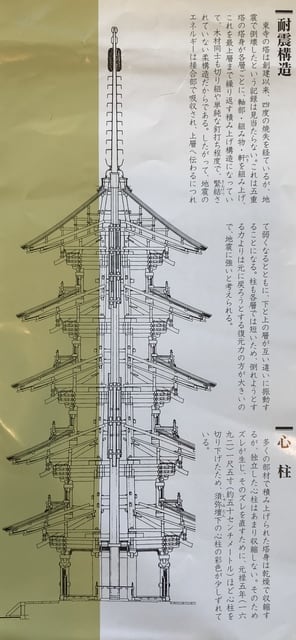

話を聞いてみると、「耐震構造」の建造物だから、ということらしい。千年前から耐震構造設計がなされていたわけでもあるまい。いくら地震国 日本だから当時から地震に備え建造されたとはいくらなんでも思えない。近代建築学的な「耐震構造」ってのは、阪神淡路大震災後に整備されたと聞く。

しかしながら、資料によると、塔身が初層から最上層まで各層ごとに積み上げ構造なっていて、木材の接合部は切り組みや単純な鋲打ち程度で緊結されてない柔構造になっている。したがって地震のエネルギーは接合部で吸収され上層へ伝わるにつれて弱くなる。そして下と上の層が互い違いに揺れることとになる。

さらに、柱は短いため、倒れようとする力よりは元に戻ろうとする復元力の方が大きいので地震に強い、という理屈が書かれていた。

素人でもわかる説明だが、千年前当時に「耐震構造」として考えられ造られたのだろうか。門外漢ならではの貧相な思考である。

もし、そうであるなら、先人の知恵、工夫、思考はいまの文明を超えているとしかいいようがない。

そんな塔身や内部を観たく先日足を運んだ。最後に感想を書くなら建築工法云々ではなく、この世の空間とは思えない何かを感じさせる。ただただ圧倒された。

写真はパンフレットをコピーしたもの。

塔が再建されたのは、過去4度とも焼失によるものである。一度たりとも地震で倒壊したという記録はないようだ。

弘法大師 空海が、嵯峨天皇から東寺を勅使されたときはまだ塔はなかった。その後、空海の命で塔が建立された、と伝えられている。

内部は、心柱は一本ではなく三層に分かれ接合されている。初層の心柱を大日如来に見立て、その周りに金剛界四仏と八大菩薩が安置されている。

四天柱には金剛界曼荼羅の諸尊が描かれている。この五重塔は、東寺金堂同様に立体曼荼羅の世界である。

この貴重な塔建物、内部が少々の地震では崩れない。それは歴史が証明している。

55mの細長い建物なので、地震には弱い建造物に見える。それが千年以上も焼失以外で倒壊したことがない、というので不思議でならない。

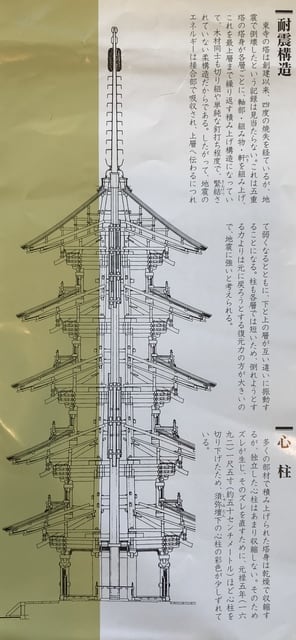

話を聞いてみると、「耐震構造」の建造物だから、ということらしい。千年前から耐震構造設計がなされていたわけでもあるまい。いくら地震国 日本だから当時から地震に備え建造されたとはいくらなんでも思えない。近代建築学的な「耐震構造」ってのは、阪神淡路大震災後に整備されたと聞く。

しかしながら、資料によると、塔身が初層から最上層まで各層ごとに積み上げ構造なっていて、木材の接合部は切り組みや単純な鋲打ち程度で緊結されてない柔構造になっている。したがって地震のエネルギーは接合部で吸収され上層へ伝わるにつれて弱くなる。そして下と上の層が互い違いに揺れることとになる。

さらに、柱は短いため、倒れようとする力よりは元に戻ろうとする復元力の方が大きいので地震に強い、という理屈が書かれていた。

素人でもわかる説明だが、千年前当時に「耐震構造」として考えられ造られたのだろうか。門外漢ならではの貧相な思考である。

もし、そうであるなら、先人の知恵、工夫、思考はいまの文明を超えているとしかいいようがない。

そんな塔身や内部を観たく先日足を運んだ。最後に感想を書くなら建築工法云々ではなく、この世の空間とは思えない何かを感じさせる。ただただ圧倒された。

写真はパンフレットをコピーしたもの。