COVID-19が世界を覆い、奇跡的に緩慢なペースで感染者が拡大した日本でも外出自粛要請が出た3月第4週(3月23日月曜日からの週)、株式市場では久々の反発が見られた。特に24日火曜日の米国市場の上げは記録的なものだった。あるストラテジストはこれを「壮大な自律反発」と呼んだ。

COVID-19の感染が極端に速く広がることを「オーバーシュート」と呼ぶとメディアで説明されているが、実はこの言葉は資産運用やディーリングの世界でもよく使われている。相場が過熱して、上げでも下げでも勢い余って行きすぎてしまうことを指す。下げ過ぎた(オーバーシュートした)後にその反動で戻す(上げる)ことを「自律反発」と言う。

米国の中央銀行は立派で、動きも早い。今回はちょっと早すぎるくらいに出せるものを全部出してしまった感があるが、ニューヨークのウィルス感染拡大を見ると、そんなこと言ってられないのだろうなぁと同情する。どこでもそうだろうが米国でも景気が悪化しそうだと、中央銀行が国債やその他の資産を買ってその購入代金としてのお金を市中に吐き出し、お金が市中でぐるぐるとたくさん回って景気を刺激する仕組みになっている。

ご覧のグラフ(↓)は米国中央銀行のバランスシートにある資産の推移を表したものだ。このグラフは12年前の金融危機発生以降、いわゆる「量的緩和(QE)」を中央銀行が行い、資産を購入して米国の市場にお金を大量に供給することで経済に活況をもたらして来た様子を説明している。

【横軸は暦年、縦軸は資産額で単位は兆ドル、出所:FRB】

元データは米国中央銀行がホームページで公開している。どなたでもそれをダウンロードしてPCにあるMS Excelを使ってこのようにグラフ化できる。

ご覧の通り、金融危機発生までは平和なものだったのだ。米国中央銀行の総資産も1兆ドル未満。しかし金融危機発生に対応した量的緩和政策として、それまでは禁じ手とみられていたモーゲージ債(住宅ローンを証券化したもの)の購入が始まる。米国では国債に次いで巨大なのがモーゲージ債市場だ。米国債の購入も併せ2008年からはそれらの購入が膨れ上がり、その後中央銀行の総資産は4.5兆ドル近辺にあるという状態が何年か続いた。

しかし日銀と一緒で、超緩和政策の出口はどこかで見つけなければいけない。日銀は今も出口がまったく見えないようだが、米国中央銀行は早々とそれを決め、2018年からは上記グラフの通り資産残高がどんどん減り始めた。ところが昨年秋からおかしくなって来る。最大の要因はトランプ君の対中貿易戦争だろう。それによりトランプ君は自分が招いてしまった景気悪化の兆候を、今度は中央銀行のせいにして、金利を下げろと中央銀行を恫喝した。冷静な中央銀行はトランプ君に屈服することはなかったが、本当に景気悪化の兆候も見られたので、予防のために再び金融を緩和し始めた(=つまりまた中央銀行は資産を購入し始め、グラフの資産残高が上昇し始めた)。

さらにこのCOVID-19で、米国中央銀行は政策金利の目標を事実上のゼロ%に誘導し、資産を加速的に買い入れ始めた。上のグラフの右端にある濃いグレーの★が見えますか? この★は最新データの3月25日(水曜日)を示している。中央銀行の総資産が5.3兆ドルに膨れ上がり、過去のどの時点よりも多い状況にある。せっかく減らし始めたものが、前よりも増えちゃったのである。

そんなわけで金融政策は、ウイルス対策の用意が整った。しかし金融ができることって、ただ緩和するのみだ。一方COVID-19は人やモノの移動を止めてしまう。実際先週の米国の失業給付申請数は急増した。今後の失業率の高まりを予想させるものとなった。市場は数週間前から財政政策の出動を催促していた。24日(火曜日)あたりには米議会で2兆ドルを超えるコロナウイルス対策関連法案が成立することがほぼ確実となり、冒頭申し上げた壮大な株式市場の自律反発もみられたわけだ。

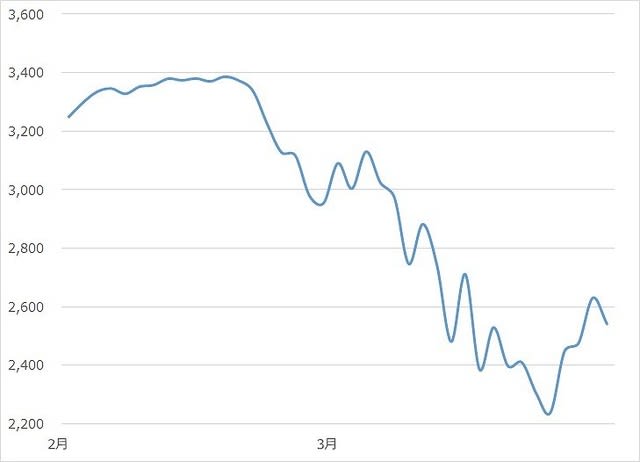

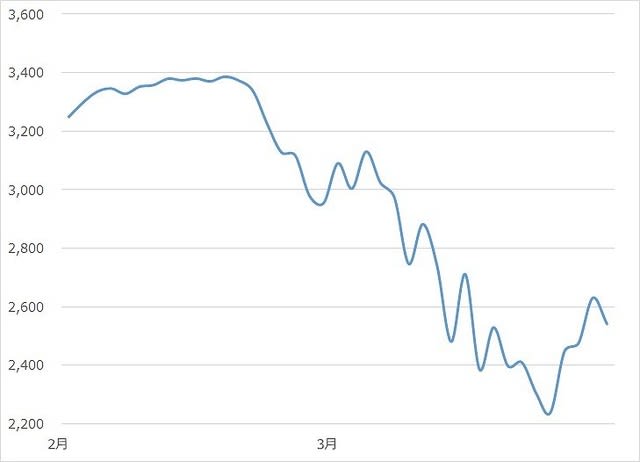

下のグラフは米国株式市場の指数(S&P500、日次ベース)である。

【出所: S&P】

この株式指数は史上最高値をつけた後、2月下旬から急落した。その下げ方は金融危機あるいはブラックマンデーと比較されるほどのものだったが、それも3月23日月曜日で終了し、翌日から急回復した。

しかし3月第3週最終日である27日金曜日だけは別だ。先述のコロナウイルス対策観点法案が米議会下院で正式に成立したがそんなものはもはや好材料にはならず、感染者の拡大が深刻なのを見て市場は大きく下げて終わった。ってことはまだまだ紆余曲折ありそうだね。怖いのはこれからだ。

米国中央銀行前々議長で金融危機時はその職にあったバーナンキ氏は「ウイルスなんて災害と同じようなもので、一旦は経済も落ち込むがそれにより経済が不況のサイクルに入るなんてことはない」と楽観的だが、一方で失業率も景気悪化も1930年代のようなレベルになるという悲観的な見方も多い。

ちょうど1週間前には「それでいったいいつ買うねん?」という話になった。「ピークから30%ほどの下げを見たわけだから、少しは買えばいいじゃん」と私は思った。さらに下がるならまた少し買えばよく、運よくそこから上がって行くならそれもまた少し買い増せばよいと思い、野村證券に週初23日(月曜日)に送金した。

【今は無き野村證券鎌倉支店。昨年藤沢支店に統合。鎌倉支店は静かでとてもキレイなオフィスだったのに残念】

そうしたらその後株式市場は大反発。私は買うチャンスを失ってしまった。でもいいの。どうぜまた下がるだろうし、それから順番にすこしずつ買おう。

ちなみに買うのはバンガード・トータル・ワールド・ストック。すでに5~6年前から私はそれを持っているのだが、それを買い増したい。ドル建てのETFで、ニューヨーク証取に上場されているグローバル株式のインデックス・ファンドだ。世界の株式約8,000銘柄を時価総額に応じた割合に機械的に調整して保有するファンドで、コストが低廉なとてもシンプルなファンドである。

【出所: バンガード・ジャパン】

ヘッジファンドの世界はちょっと横に置いておこう。それ以外の伝統的な資産運用の世界で、プロの運用担当者の勘と経験に頼るアクティブ運用なんてロクなのがないし、運用手数料がバカみたいに高い。まぐれ当たりはあるが、長期にわたり市場平均(つまりはインデックス)に勝ち続けたファンドマネジャーなんて、史上皆無に近い。だったら運用手数料が安い機械的なインデックス運用で十分だろう。特にETFなら運用手数料が格安だ。個別銘柄を売買するのとは異なり、これを買う人は経済さえ考えていればいい。そして不況期以外は世界は成長する。世界経済が成長すれば、それを反映して世界の株式市場の時価総額は大きく上昇する。もうずっとそうだ(日本はここ30年相当見劣りするが・・・)。このファンドの時価評価額も単純に上昇するはずだ。

上の画像で左下をご覧ください。このETFの総資産額に占める年間経費の割合は極めて低廉で、0.08%。海外のETFってこんなもんだ。日本の株式投信や貯蓄型の生命保険が馬鹿馬鹿しく見えるでしょ? もっと安いETFもある(証券会社経由で普通は買うことになるので、彼らにはその売買に係る手数料を支払う必要はあるが・・・)。なにも野村證券でなくても、ネット証券でも買えるよ。またバンガードってのは、超一流の巨大で真面目なインデックス運用専門の会社である。とにかく顧客の手数料を安くという哲学を貫く珍しい会社だ。

口座を持ってはいるものの海外の格安ETFを少し保有するだけという私は、大野村證券にとっては儲けにならない客でしょうねえ。さあ、いつになったらこのETFを私は買い増し出来るのでしょうか?

COVID-19の感染が極端に速く広がることを「オーバーシュート」と呼ぶとメディアで説明されているが、実はこの言葉は資産運用やディーリングの世界でもよく使われている。相場が過熱して、上げでも下げでも勢い余って行きすぎてしまうことを指す。下げ過ぎた(オーバーシュートした)後にその反動で戻す(上げる)ことを「自律反発」と言う。

米国の中央銀行は立派で、動きも早い。今回はちょっと早すぎるくらいに出せるものを全部出してしまった感があるが、ニューヨークのウィルス感染拡大を見ると、そんなこと言ってられないのだろうなぁと同情する。どこでもそうだろうが米国でも景気が悪化しそうだと、中央銀行が国債やその他の資産を買ってその購入代金としてのお金を市中に吐き出し、お金が市中でぐるぐるとたくさん回って景気を刺激する仕組みになっている。

ご覧のグラフ(↓)は米国中央銀行のバランスシートにある資産の推移を表したものだ。このグラフは12年前の金融危機発生以降、いわゆる「量的緩和(QE)」を中央銀行が行い、資産を購入して米国の市場にお金を大量に供給することで経済に活況をもたらして来た様子を説明している。

【横軸は暦年、縦軸は資産額で単位は兆ドル、出所:FRB】

元データは米国中央銀行がホームページで公開している。どなたでもそれをダウンロードしてPCにあるMS Excelを使ってこのようにグラフ化できる。

ご覧の通り、金融危機発生までは平和なものだったのだ。米国中央銀行の総資産も1兆ドル未満。しかし金融危機発生に対応した量的緩和政策として、それまでは禁じ手とみられていたモーゲージ債(住宅ローンを証券化したもの)の購入が始まる。米国では国債に次いで巨大なのがモーゲージ債市場だ。米国債の購入も併せ2008年からはそれらの購入が膨れ上がり、その後中央銀行の総資産は4.5兆ドル近辺にあるという状態が何年か続いた。

しかし日銀と一緒で、超緩和政策の出口はどこかで見つけなければいけない。日銀は今も出口がまったく見えないようだが、米国中央銀行は早々とそれを決め、2018年からは上記グラフの通り資産残高がどんどん減り始めた。ところが昨年秋からおかしくなって来る。最大の要因はトランプ君の対中貿易戦争だろう。それによりトランプ君は自分が招いてしまった景気悪化の兆候を、今度は中央銀行のせいにして、金利を下げろと中央銀行を恫喝した。冷静な中央銀行はトランプ君に屈服することはなかったが、本当に景気悪化の兆候も見られたので、予防のために再び金融を緩和し始めた(=つまりまた中央銀行は資産を購入し始め、グラフの資産残高が上昇し始めた)。

さらにこのCOVID-19で、米国中央銀行は政策金利の目標を事実上のゼロ%に誘導し、資産を加速的に買い入れ始めた。上のグラフの右端にある濃いグレーの★が見えますか? この★は最新データの3月25日(水曜日)を示している。中央銀行の総資産が5.3兆ドルに膨れ上がり、過去のどの時点よりも多い状況にある。せっかく減らし始めたものが、前よりも増えちゃったのである。

そんなわけで金融政策は、ウイルス対策の用意が整った。しかし金融ができることって、ただ緩和するのみだ。一方COVID-19は人やモノの移動を止めてしまう。実際先週の米国の失業給付申請数は急増した。今後の失業率の高まりを予想させるものとなった。市場は数週間前から財政政策の出動を催促していた。24日(火曜日)あたりには米議会で2兆ドルを超えるコロナウイルス対策関連法案が成立することがほぼ確実となり、冒頭申し上げた壮大な株式市場の自律反発もみられたわけだ。

下のグラフは米国株式市場の指数(S&P500、日次ベース)である。

【出所: S&P】

この株式指数は史上最高値をつけた後、2月下旬から急落した。その下げ方は金融危機あるいはブラックマンデーと比較されるほどのものだったが、それも3月23日月曜日で終了し、翌日から急回復した。

しかし3月第3週最終日である27日金曜日だけは別だ。先述のコロナウイルス対策観点法案が米議会下院で正式に成立したがそんなものはもはや好材料にはならず、感染者の拡大が深刻なのを見て市場は大きく下げて終わった。ってことはまだまだ紆余曲折ありそうだね。怖いのはこれからだ。

米国中央銀行前々議長で金融危機時はその職にあったバーナンキ氏は「ウイルスなんて災害と同じようなもので、一旦は経済も落ち込むがそれにより経済が不況のサイクルに入るなんてことはない」と楽観的だが、一方で失業率も景気悪化も1930年代のようなレベルになるという悲観的な見方も多い。

ちょうど1週間前には「それでいったいいつ買うねん?」という話になった。「ピークから30%ほどの下げを見たわけだから、少しは買えばいいじゃん」と私は思った。さらに下がるならまた少し買えばよく、運よくそこから上がって行くならそれもまた少し買い増せばよいと思い、野村證券に週初23日(月曜日)に送金した。

【今は無き野村證券鎌倉支店。昨年藤沢支店に統合。鎌倉支店は静かでとてもキレイなオフィスだったのに残念】

そうしたらその後株式市場は大反発。私は買うチャンスを失ってしまった。でもいいの。どうぜまた下がるだろうし、それから順番にすこしずつ買おう。

ちなみに買うのはバンガード・トータル・ワールド・ストック。すでに5~6年前から私はそれを持っているのだが、それを買い増したい。ドル建てのETFで、ニューヨーク証取に上場されているグローバル株式のインデックス・ファンドだ。世界の株式約8,000銘柄を時価総額に応じた割合に機械的に調整して保有するファンドで、コストが低廉なとてもシンプルなファンドである。

【出所: バンガード・ジャパン】

ヘッジファンドの世界はちょっと横に置いておこう。それ以外の伝統的な資産運用の世界で、プロの運用担当者の勘と経験に頼るアクティブ運用なんてロクなのがないし、運用手数料がバカみたいに高い。まぐれ当たりはあるが、長期にわたり市場平均(つまりはインデックス)に勝ち続けたファンドマネジャーなんて、史上皆無に近い。だったら運用手数料が安い機械的なインデックス運用で十分だろう。特にETFなら運用手数料が格安だ。個別銘柄を売買するのとは異なり、これを買う人は経済さえ考えていればいい。そして不況期以外は世界は成長する。世界経済が成長すれば、それを反映して世界の株式市場の時価総額は大きく上昇する。もうずっとそうだ(日本はここ30年相当見劣りするが・・・)。このファンドの時価評価額も単純に上昇するはずだ。

上の画像で左下をご覧ください。このETFの総資産額に占める年間経費の割合は極めて低廉で、0.08%。海外のETFってこんなもんだ。日本の株式投信や貯蓄型の生命保険が馬鹿馬鹿しく見えるでしょ? もっと安いETFもある(証券会社経由で普通は買うことになるので、彼らにはその売買に係る手数料を支払う必要はあるが・・・)。なにも野村證券でなくても、ネット証券でも買えるよ。またバンガードってのは、超一流の巨大で真面目なインデックス運用専門の会社である。とにかく顧客の手数料を安くという哲学を貫く珍しい会社だ。

口座を持ってはいるものの海外の格安ETFを少し保有するだけという私は、大野村證券にとっては儲けにならない客でしょうねえ。さあ、いつになったらこのETFを私は買い増し出来るのでしょうか?