米国時間で金曜日の朝8:30に11月の米国雇用統計の発表があった。経済統計の中では最も重要視されるものであり、その数値によっては、株式市場が大きく動くのである。

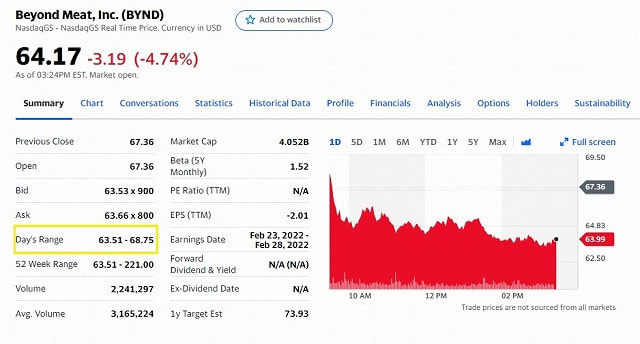

私が3週間ほど前に購入した植物由来の肉製品(「肉製品」と呼んでいいのか?)メーカーであるビヨンド・ミート社の株価は、私が買った後もさらに下がっていた。

エコノミスト達は11月の米国雇用統計が良いものになるだろう(=全米非農業部門雇用者数が大きく増加するだろう)と予想していた。株式市場はそれを織り込んでいるので、もしこれが逆の形(=全米雇用者数の増加が予想よりは少ない)で発表されれば、普通は株価は下げるはずだ。必ずしも想定通りにはならないのが市場の面白いところだが(笑)、まあ、普通は下げるはず。

ということで、下がったところで安く買えるかもしれないという期待があり、野村證券さんに米国の取引時間で金曜日の買い注文を出した。前日の終値より4.36ドルも低い「63ドルちょうどで買えたなら買いましょう」というかなり欲張りな注文だ(黄色い丸のところ)。

結果はダメだった。

私の期待どおりに、米国雇用統計は一般のエコノミスト達の予想よりかなり悪い数値で発表された。新型変異株への懸念もある。それらに反応して株式市場は下げ、ビヨンド・ミート社の株価も下げたのだが、私が期待したほどは下がらず、私の欲張りな買い値までは下がらなかったのだ。

下の画像はニューヨーク時間でまだ午後3:24のもので、市場はまだ開いていたが、金曜日の同社の株価は63.51ドルから68.75の価格帯を推移(黄色で囲ったところ)するにとどまった。

したがって残念ながら私の買値63.00ドルの買い注文は成立せず。

それにしても米国が羨ましい。

コロナ渦で日本以上に悲惨な状況になった米国の中央銀行は、即座に金融の量的緩和政策を開始し、経済を支えた。財政政策の支えもありそれが1年半ほど継続されている。経済は強く反応し労働需要は急回復。インフレ率は高まり、すでに一転、金融引き締めの段階に入った。経済のダイナミズムと言うか、経済が生きているよね。

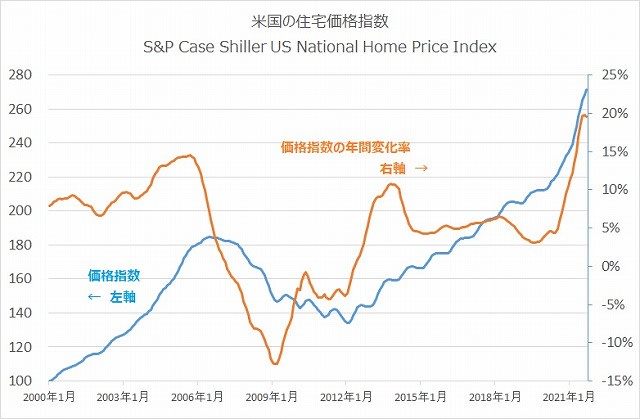

住宅価格なんてすごい。S&P社から毎月発表される全米の住宅価格指数をセントルイス連銀のホームぺージからダウンロードしてグラフにしてみた。下の青い線(左軸)のとおりだ。本年9月の水準は21年前の約2.7倍だ。

それを年間変化率(右軸)に変換してみた。それがオレンジ色の線だ。年率20%近い上昇が続いていることになる。落ちる時は落ちるが、上がる時はしっかり上がる。

米国よりはるか昔から、日本は超金融緩和政策を続けているが、経済がさっぱり反応しない。金利はずっとゼロみたいなもんだ。財政政策はご存じのとおり引き締まることはなく、ダラダラとバラマキ状態にあるが、結果は日本が世界有数の借金大国になっただけである。どちらの政策も経済を活性化させることは出来ないまま平成は終わり、令和になった。

大きな問題のひとつが日本の雇用制度にあるんでしょうねえ。日本では非正規雇用の存在やそれと正規雇用の格差の問題が指摘されるしそれは確かに問題なのだけれど、正規雇用自体がもっと弾力化されても構わないという覚悟が国民にないと非正規雇用はなくならないし、何より米国経済のようなダイナミクスが日本の経済に生まれないだろう。米国の経済統計で一番注目を集めるのが、いつも非農業部門雇用者数の増減であることや、同様なものが日本で統計として重要性をもって見られないことから見ても、私はそう感じる。

いつまでもスゴロク人事制度(年功序列、終身雇用で定年であがり)あるいはそれに近いものを続けてはいられない。なるべくスゴロクが長く継続できるよう望み、非正規雇用も問題だと嘆いていても、両方どりはもはや基本的にないよ。それに対するいろいろな試みはあるにあるが、あまりに遅いのだろう。

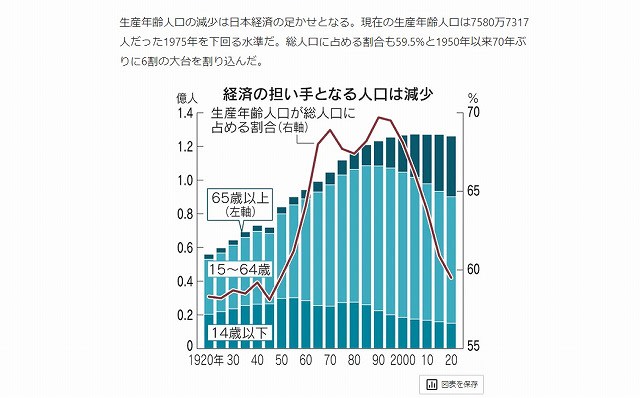

2日前の日本経済新聞が日本の生産年齢人口に関する記事を掲載していた。上のグラフで棒グラフ(左軸)が生産年齢人口(15~64歳)やその他の数を表し、折れ線グラフ(右軸)が生産年齢人口÷総人口の割合を示している。人口全体は徐々に減っているが、その中に占める生産年齢人口の割合は折れ線グラフのとおりで、急減中だ。

このままだと、よほど労働人口一人あたりの生産性が上昇しない限り、日本経済の大きな拡大はない。労働人口を増やすこと(移民とか出生率の上昇とか)、生産性を拡大(デジタル化とかAIとか)すること、あるいは経済構造を変えること(例えば、今回の雇用制度弾力化や産業の転換)が必要みたい。

とまた、本題(ビヨンド・ミート社)から話が逸れた。