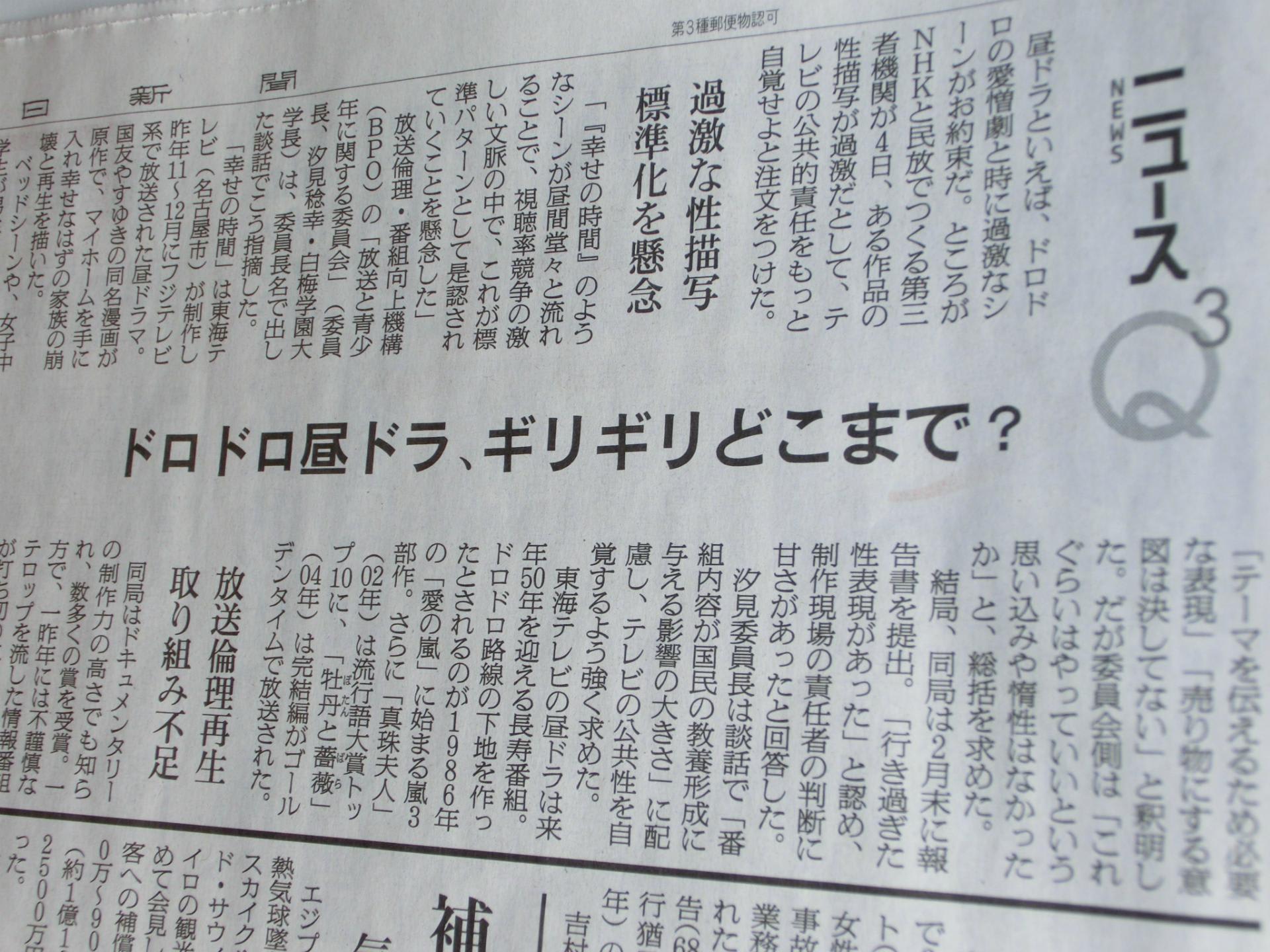

朝日新聞の「ニュースQ3」コーナー。

昼ドラ「幸せの時間」をめぐる、BPOと制作した東海テレビの動きを報じていました。

この記事の中で、コメントしています。

ドロドロ昼ドラ、ギリギリどこまで?

昼ドラといえば、ドロドロの愛憎劇と時に過激なシーンがお約束だ。ところがNHKと民放でつくる第三者機関が4日、ある作品の性描写が過激だとして、テレビの公共的責任をもっと自覚せよと注文をつけた。

■過激な性描写、標準化を懸念

「『幸せの時間』のようなシーンが昼間堂々と流れることで、視聴率競争の激しい文脈の中で、これが標準パターンとして是認されていくことを懸念した」

放送倫理・番組向上機構(BPO)の「放送と青少年に関する委員会」(委員長、汐見稔幸・白梅学園大学長)は、委員長名で出した談話でこう指摘した。

「幸せの時間」は東海テレビ(名古屋市)が制作し昨年11~12月にフジテレビ系で放送された昼ドラマ。国友やすゆきの同名漫画が原作で、マイホームを手に入れ幸せなはずの家族の崩壊と再生を描いた。

ベッドシーンや、女子中学生が男性の前で服を脱ぐ場面などの描写が週刊誌やネットで話題になった。BPOには「行き過ぎではないか」など3桁に近い数の批判が寄せられ、「放置できない」(汐見委員長)として審議していた。

■必要主張の局、指摘受け反省

局側は当初、性描写を「テーマを伝えるため必要な表現」「売り物にする意図は決してない」と釈明した。だが委員会側は「これぐらいはやっていいという思い込みや惰性はなかったか」と、総括を求めた。

結局、同局は2月末に報告書を提出。「行き過ぎた性表現があった」と認め、制作現場の責任者の判断に甘さがあったと回答した。

汐見委員長は談話で「番組内容が国民の教養形成に与える影響の大きさ」に配慮し、テレビの公共性を自覚するよう強く求めた。

東海テレビの昼ドラは来年50年を迎える長寿番組。ドロドロ路線の下地を作ったとされるのが1986年の「愛の嵐」に始まる嵐3部作。さらに「真珠夫人」(02年)は流行語大賞トップ10に、「牡丹(ぼたん)と薔薇(ばら)」(04年)は完結編がゴールデンタイムで放送された。

■放送倫理再生、取り組み不足

同局はドキュメンタリーの制作力の高さでも知られ、数多くの賞を受賞。一方で、一昨年には不謹慎なテロップを流した情報番組が打ち切りになった。

元同局社員の磯野正典・金城学院大教授(メディア論)は「再生への取り組みが現場でできていない。より意外性のある過激さで話題作りを狙ったのでは」。

実際、「幸せの時間」は次回予告に過激シーンを入れ、番組ホームページでは「このドラマの過激さはギリギリ限界」とPRした。フジテレビ関係者は「ちょっとしたことにも敏感な時代だということは認識すべきだったかもしれない」。他系列の名古屋局プロデューサーは「性描写が直接的で、昼間に地上波でやる内容じゃなかった」と語る。

東海テレビは4日、「不快な思いをされた視聴者の皆様には深くおわび申し上げます」とコメントを発表。担当取締役の役員報酬を1カ月10%カット、制作局の責任者やプロデューサーを減給や厳重注意とする処分を公表した。

碓井広義・上智大教授(メディア論)は「表現を巡る議論を深めることが必要なのに、処分はタブー化を招く。現場が萎縮する恐れはないか」と話す。

(高橋昌宏)

朝日新聞 2013.03.05