コロナ禍と資本主義 見えざる鎖① 「格安服」の裏 子ら物乞い

巨大衣料品ブランド企業が操る国際供給網(グローバル・サプライチェーン)は、利益の最大化のため縫製労働者を極限まで搾取し、用済みとなればゴミのように捨てるー。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大がサプライチェーンの構造的問題をあぶりだしています。

(金子豊弘、小村優)

衣料品の9割を輸入に依存する日本。7月、東京・原宿にあるスウェーデンの衣料品大手、ヘネス・アンド・マウリッツ(H&M)の店内へ入ると、純白の生地に青い花をちりばめたロングワンピースが真っ先に目に飛び込んできます。奥には鮮やかなパステルカラーに彩られた夏物の洋服が色ごとに陳列され、客の目を引きつけます。

小売価2%

壁一面に並ぶ300~400着のTシャツのほとんどに「メード・イン・バングラデシュ(バングラデシュ製)」の文字。税込み「599円」「999円」の値札が購買欲をそそります。

安い労働力を強みに中国に次ぐ世界2位の衣料品輸出国へと成長したバングラデシュ。現地の労働者が受け取るのは、洋服の小売価格のうち、たったの平均2%です。

5月中旬。日本から約5千キロメートル離れたバングラデシュでオンライン取材に応じるファティマさん(33)=仮=。

「子どもたちに服を買ってあげる余裕もありません。子どもたちは物乞いをするしかないんです」

大粒の涙が頬をつたいます。

14歳から20代半ばまでミシンを踏んでいたファティマさん。数年前に夫と離婚。一家の大黒柱であるファティマさんの収入だけでは4歳の息子と13歳の娘、そして両親の5人の生活を支えることはできません。その仕事すらコロナに奪われたのです。

「コロナで工場を閉じることになった。辞めてもらう」

数カ月前のことです。突然、工場主から解雇を通告されました。

取材に応じるファティマさん(右)とスミさん(報復の危険があるため顔は隠しています)(バングラデシュ衣料品産業労働者組合連合〈NGWF〉提供)

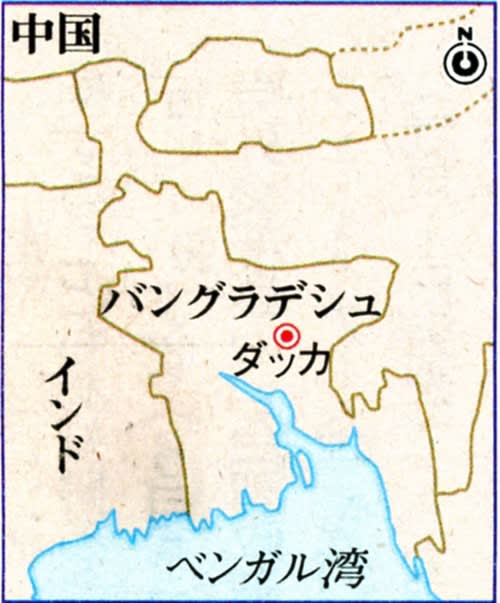

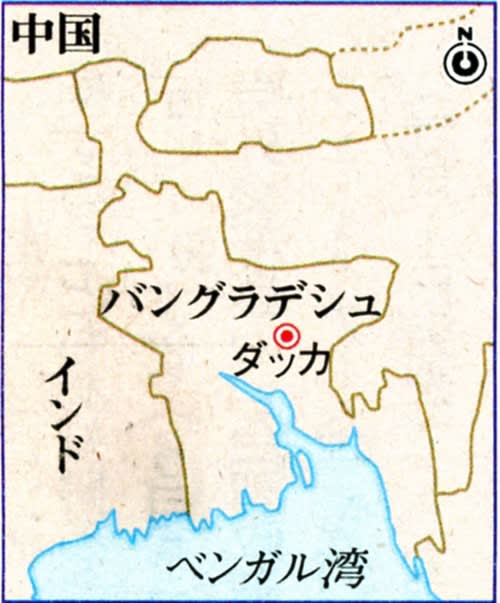

バングラデシュ:1947年東パキスタンとなり、71年に独立。面積14万7570平方キロメートル。首都はダッカ。人ロ1億6822万人。9割がイスラム教徒。国内総生産(GDP)の実質成長率は2019年に7・79%を記録。輸出のおよそ8割が縫製品。

退職金6500円

給仕係として働いていたファティマさんを含め20人ほどいた従業員は全員退職を余儀なくされました。退職金として渡されたのは5000タカ(約6500円)のみ。

生きるために何とかしなければ―。道端で食料品を売って生計を立てています。稼ぎのない日は物乞いをするしかありません。こう語るアティマさんは、何度も何度も袖で涙をぬぐいました。「私はもう縫製工として働けない」のです。

ブランド企業の利益のために命の危険も 暴力・飢えへの恐怖

8年前の2013年4月24日午前9時。ファティマさんはバングラデシュの首都ダッカ近郊にある8階建てビルの最上階でミシンを動かしていました。ビルの名は所有者の男性ソヘル・ラナにちなみ「ラナ・プラザ」と呼ばれます。欧米のブランド服を受注する五つの縫製工場が入り、3千人以上が働いていました。

始業からおよそ1時間後、ビルがごう音とともに突然、倒壊。ファティマさんはがれきの下敷きになります。全身に重度のけがを負い1年以上入院しました。後遺症の残ったファティマさんの体ではミシンを動かすことはおろか、長時間の工場労働に耐えることさえできません。

「娘が学校へ行きたがっているのに、私にはどうすることもできないんです」

多くの親は子どもたちの教育費をまかなうため必死で働きます。よりよい教育を受け大学へ進学すれば貧困から抜け出せると信じているからです。しかし、ファティマさんには育ち盛りの子どもにわずかなコメと野菜を食べさせてあげることしかできません。

格安衣料品ブランドH&Mの商品

過剰な目標

バングラデシュでは縫製産業の労働者を守るルールが不十分です。彼らは命の危険と隣り合わせの日々を過ごしています。千人以上が亡くなったラナ・プラザ事故では、ビルが工場設備に耐えられる構造になっていませんでした。違法建築を認識しながら運営していたビルの所有者や発注元であるブランド企業の責任が厳しく問われました。

繊維・縫製業の国際労働団体であるアジア最低賃金同盟(AFWA)は指摘します。

「ブランド企業と小売企業が操るファストファッション産業では、工場の安全性や労働環境への投資が抑制される。生産コストが高くなるからだ」「労働者の命はブランド企業の利益を増やし続けるため、危険にさらされている」

衣料品の質や量、価格設定においてブランド企業の力は絶大です。過剰なノルマを受注業者へ課し、その圧力は末端の労働者へと向かいます。

ファティマさんと共に取材に応じたスミさん(50)=仮名=は昨年3月、都市封鎖(ロックダウン)に伴う工場閉鎖を理由に突然解雇されました。退職金は1カ月分の給料8000タカ(約1万400円)だけです。

縫製工として働いていた当時、スミさんの1日は朝4時30分に始まりました。

家族の朝食を用意して身支度を整え、工場の開く午前7時30分までに出勤します。それから10時間、ひたすらシャツの襟にタグを縫い付けるのです。

納期に間に合わせるため最低2時間の残業は事実上義務でした。週に1度の休日が何度もなくなりました。

「目標を達成できなければ企業は賃金を払わないんです」

ロックダウン中に操業する工場から昼食休憩に出てきた縫製労働者の横で野菜を売る男性=7月6日、ダッカ(ロイター)

トイレさえ

わずかな休憩さえろくに与えてもらえません。工場の指揮をとる男性監督官はトイレから戻ってきたスミさんの顔を平手でたたき、大勢の前で怒鳴りました。

「なぜ10分もかかるんだ。なぜ5分で戻ってこられないんだ」

未完成の服を投げつけられたり、後頭部を殴られたこともあります。「トイレへ行くのが怖かった」。精神的なプレッシャーをいつも感じていました。トイレ休憩を避けるため水分を取らず、体調を崩す労働者も少なくありません。

スミさんは、監督官から体を触られるなど性的な嫌がらせを受けたこともあります。たまらず抗議すると「やってない」と言い返され、「そんなことを言うと給料を払わない」と逆に脅されました。仕事を失う恐怖から泣き寝入りするしかありませんでした。

Tシャツにつけられた599円の値札

唯一の希望

34歳から縫製工場で働き始めたスミさん。中学生になる2人の娘の将来だけが唯一の希望です。「どんなに大変でも2人にちゃんと教育を受けさせ続けたい」。別の縫製工場で働く夫の月給およそ1万3000タカ(約1万7000円)を全額教育費に充てています。子どもに自分たちと同じ苦労をさせたくないという思いで過酷な労働に必死で耐えています。

世界労働者権利センター(CGWR)によれば先進国の発注企業による一方的な注文キャンセルや支払い停止に伴い、昨年3月、バングラデシュで100万人以上の縫製労働者が解雇や一時解雇にあいました。縫製業に従事する労働者のおよそ4分の1に相当します。現状について、同国最大の労働組合であるバングラデシュ衣料品産業労働者組合連合(NGWF)のアミルル・バク・アミンさんは本紙のオンライン取材に、「再開する工場も増え徐々に再雇用が進んでいるが、いまだ数万人が失業状態にある」と語りました。

先進国の発注企業は優越的な立場を利用して途上国の受注業者ヘコスト削減を押し付けます。最も安く、大量に作れなければ発注しません。受注業者は常に競争を強いられます。無謀な生産目標を課された労働者の心身をむしばむのは、失業、飢え、そして家族を養えなくなるという「恐怖」です。

自社工場を持たず生産を委託するだけの発注企業は、製造過程に直接の責任を負いません。世界上位250社のアパレル企業の小売売上高は19年に約5兆ドル(約550兆円)を記録。14年から19年までの年平均成長率は5%にも上ります。

多国籍企業が構築したこのグローバル・サプライチェーンは、まるで労働者を縛り付ける“見えざる鉄の鎖”です。生産者、地域、そして国家をも競争の渦に巻き込み、飢えや死と隣り合わせの低コストを追い求める「底辺への竸争」へ駆り立てます。(つづく)

(11回連載です)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年7月14日付掲載

スウェーデンの衣料品大手、ヘネス・アンド・マウリッツ(H&M)。ユニクロと合わせて格安衣料品ブランドです。

その格安さは、『資本論』第一巻にもでてくる19世紀のイギリスの労働者の劣悪な労働条件と同じ状態で働かされているもとで生み出されています。

しかし、21世紀の今、バングラデシュ国内でも、国際的連帯でも労働者を守る運動があります。

巨大衣料品ブランド企業が操る国際供給網(グローバル・サプライチェーン)は、利益の最大化のため縫製労働者を極限まで搾取し、用済みとなればゴミのように捨てるー。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大がサプライチェーンの構造的問題をあぶりだしています。

(金子豊弘、小村優)

衣料品の9割を輸入に依存する日本。7月、東京・原宿にあるスウェーデンの衣料品大手、ヘネス・アンド・マウリッツ(H&M)の店内へ入ると、純白の生地に青い花をちりばめたロングワンピースが真っ先に目に飛び込んできます。奥には鮮やかなパステルカラーに彩られた夏物の洋服が色ごとに陳列され、客の目を引きつけます。

小売価2%

壁一面に並ぶ300~400着のTシャツのほとんどに「メード・イン・バングラデシュ(バングラデシュ製)」の文字。税込み「599円」「999円」の値札が購買欲をそそります。

安い労働力を強みに中国に次ぐ世界2位の衣料品輸出国へと成長したバングラデシュ。現地の労働者が受け取るのは、洋服の小売価格のうち、たったの平均2%です。

5月中旬。日本から約5千キロメートル離れたバングラデシュでオンライン取材に応じるファティマさん(33)=仮=。

「子どもたちに服を買ってあげる余裕もありません。子どもたちは物乞いをするしかないんです」

大粒の涙が頬をつたいます。

14歳から20代半ばまでミシンを踏んでいたファティマさん。数年前に夫と離婚。一家の大黒柱であるファティマさんの収入だけでは4歳の息子と13歳の娘、そして両親の5人の生活を支えることはできません。その仕事すらコロナに奪われたのです。

「コロナで工場を閉じることになった。辞めてもらう」

数カ月前のことです。突然、工場主から解雇を通告されました。

取材に応じるファティマさん(右)とスミさん(報復の危険があるため顔は隠しています)(バングラデシュ衣料品産業労働者組合連合〈NGWF〉提供)

バングラデシュ:1947年東パキスタンとなり、71年に独立。面積14万7570平方キロメートル。首都はダッカ。人ロ1億6822万人。9割がイスラム教徒。国内総生産(GDP)の実質成長率は2019年に7・79%を記録。輸出のおよそ8割が縫製品。

退職金6500円

給仕係として働いていたファティマさんを含め20人ほどいた従業員は全員退職を余儀なくされました。退職金として渡されたのは5000タカ(約6500円)のみ。

生きるために何とかしなければ―。道端で食料品を売って生計を立てています。稼ぎのない日は物乞いをするしかありません。こう語るアティマさんは、何度も何度も袖で涙をぬぐいました。「私はもう縫製工として働けない」のです。

ブランド企業の利益のために命の危険も 暴力・飢えへの恐怖

8年前の2013年4月24日午前9時。ファティマさんはバングラデシュの首都ダッカ近郊にある8階建てビルの最上階でミシンを動かしていました。ビルの名は所有者の男性ソヘル・ラナにちなみ「ラナ・プラザ」と呼ばれます。欧米のブランド服を受注する五つの縫製工場が入り、3千人以上が働いていました。

始業からおよそ1時間後、ビルがごう音とともに突然、倒壊。ファティマさんはがれきの下敷きになります。全身に重度のけがを負い1年以上入院しました。後遺症の残ったファティマさんの体ではミシンを動かすことはおろか、長時間の工場労働に耐えることさえできません。

「娘が学校へ行きたがっているのに、私にはどうすることもできないんです」

多くの親は子どもたちの教育費をまかなうため必死で働きます。よりよい教育を受け大学へ進学すれば貧困から抜け出せると信じているからです。しかし、ファティマさんには育ち盛りの子どもにわずかなコメと野菜を食べさせてあげることしかできません。

格安衣料品ブランドH&Mの商品

過剰な目標

バングラデシュでは縫製産業の労働者を守るルールが不十分です。彼らは命の危険と隣り合わせの日々を過ごしています。千人以上が亡くなったラナ・プラザ事故では、ビルが工場設備に耐えられる構造になっていませんでした。違法建築を認識しながら運営していたビルの所有者や発注元であるブランド企業の責任が厳しく問われました。

繊維・縫製業の国際労働団体であるアジア最低賃金同盟(AFWA)は指摘します。

「ブランド企業と小売企業が操るファストファッション産業では、工場の安全性や労働環境への投資が抑制される。生産コストが高くなるからだ」「労働者の命はブランド企業の利益を増やし続けるため、危険にさらされている」

衣料品の質や量、価格設定においてブランド企業の力は絶大です。過剰なノルマを受注業者へ課し、その圧力は末端の労働者へと向かいます。

ファティマさんと共に取材に応じたスミさん(50)=仮名=は昨年3月、都市封鎖(ロックダウン)に伴う工場閉鎖を理由に突然解雇されました。退職金は1カ月分の給料8000タカ(約1万400円)だけです。

縫製工として働いていた当時、スミさんの1日は朝4時30分に始まりました。

家族の朝食を用意して身支度を整え、工場の開く午前7時30分までに出勤します。それから10時間、ひたすらシャツの襟にタグを縫い付けるのです。

納期に間に合わせるため最低2時間の残業は事実上義務でした。週に1度の休日が何度もなくなりました。

「目標を達成できなければ企業は賃金を払わないんです」

ロックダウン中に操業する工場から昼食休憩に出てきた縫製労働者の横で野菜を売る男性=7月6日、ダッカ(ロイター)

トイレさえ

わずかな休憩さえろくに与えてもらえません。工場の指揮をとる男性監督官はトイレから戻ってきたスミさんの顔を平手でたたき、大勢の前で怒鳴りました。

「なぜ10分もかかるんだ。なぜ5分で戻ってこられないんだ」

未完成の服を投げつけられたり、後頭部を殴られたこともあります。「トイレへ行くのが怖かった」。精神的なプレッシャーをいつも感じていました。トイレ休憩を避けるため水分を取らず、体調を崩す労働者も少なくありません。

スミさんは、監督官から体を触られるなど性的な嫌がらせを受けたこともあります。たまらず抗議すると「やってない」と言い返され、「そんなことを言うと給料を払わない」と逆に脅されました。仕事を失う恐怖から泣き寝入りするしかありませんでした。

Tシャツにつけられた599円の値札

唯一の希望

34歳から縫製工場で働き始めたスミさん。中学生になる2人の娘の将来だけが唯一の希望です。「どんなに大変でも2人にちゃんと教育を受けさせ続けたい」。別の縫製工場で働く夫の月給およそ1万3000タカ(約1万7000円)を全額教育費に充てています。子どもに自分たちと同じ苦労をさせたくないという思いで過酷な労働に必死で耐えています。

世界労働者権利センター(CGWR)によれば先進国の発注企業による一方的な注文キャンセルや支払い停止に伴い、昨年3月、バングラデシュで100万人以上の縫製労働者が解雇や一時解雇にあいました。縫製業に従事する労働者のおよそ4分の1に相当します。現状について、同国最大の労働組合であるバングラデシュ衣料品産業労働者組合連合(NGWF)のアミルル・バク・アミンさんは本紙のオンライン取材に、「再開する工場も増え徐々に再雇用が進んでいるが、いまだ数万人が失業状態にある」と語りました。

先進国の発注企業は優越的な立場を利用して途上国の受注業者ヘコスト削減を押し付けます。最も安く、大量に作れなければ発注しません。受注業者は常に競争を強いられます。無謀な生産目標を課された労働者の心身をむしばむのは、失業、飢え、そして家族を養えなくなるという「恐怖」です。

自社工場を持たず生産を委託するだけの発注企業は、製造過程に直接の責任を負いません。世界上位250社のアパレル企業の小売売上高は19年に約5兆ドル(約550兆円)を記録。14年から19年までの年平均成長率は5%にも上ります。

多国籍企業が構築したこのグローバル・サプライチェーンは、まるで労働者を縛り付ける“見えざる鉄の鎖”です。生産者、地域、そして国家をも競争の渦に巻き込み、飢えや死と隣り合わせの低コストを追い求める「底辺への竸争」へ駆り立てます。(つづく)

(11回連載です)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年7月14日付掲載

スウェーデンの衣料品大手、ヘネス・アンド・マウリッツ(H&M)。ユニクロと合わせて格安衣料品ブランドです。

その格安さは、『資本論』第一巻にもでてくる19世紀のイギリスの労働者の劣悪な労働条件と同じ状態で働かされているもとで生み出されています。

しかし、21世紀の今、バングラデシュ国内でも、国際的連帯でも労働者を守る運動があります。