目で見る経済 「明るい兆し」の実像② 貧しくなる年金生活者

株価高止まりの一方で、生活苦に直面しているのは労働者だけではありません。少ない年金で生活している高齢者も深刻です。「賃上げ」を強調する岸田文雄政権が年金に言及しようとしないのは、欺瞞(ぎまん)的です。

2012年以降の自公(安倍晋三・菅義偉・岸田)政権は、公的年金の支給水準を切り下げ続けてきました。昨年10月30日の衆院予算委員会で日本共産党の宮本徹議員は、11~23年の12年間で年金生活者の実質可処分所得が年23万円も目減りしたと指摘しました。(図1)

岸田文雄首相ら閣僚に質問する宮本徹議員(左端)=2023年10月30日、衆院予算委

実質可処分所得とは、実収入から直接税と社会保険料を差し引き、物価変動の影響を加味した、家計の判断で消費に回せるとされる金額のことです。年金生活者の実質可処分所得は三つの要因で減ってきました。

第一は自公政権による年金支給額の削減です。13年度以降の改定で年金額は実質7・5~7・8%も減らされました。岸田政権は年金額を22年度に「賃金スライド」で0・4%引き下げ、23年度と24年度に「マクロ経済スライド」で実質0・7~1・0%引き下げました。

第二は社会保険料の引き上げ、第三は消費税増税を含む物価の急上昇です。

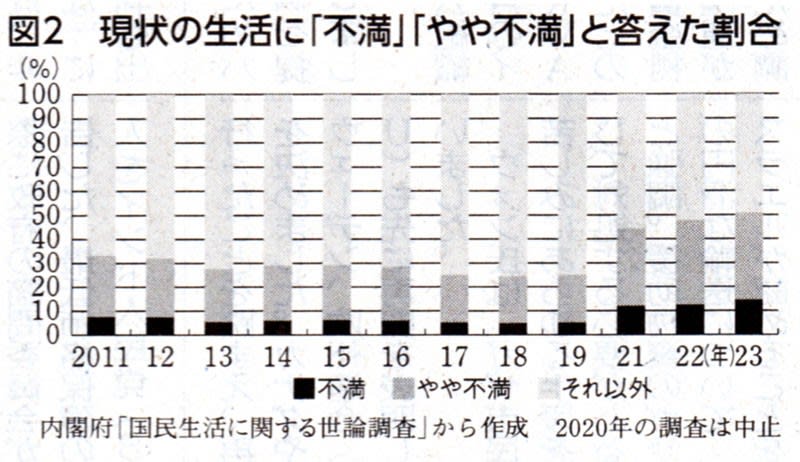

こうして国民の実質可処分所得は低下し、生活への不満が募っています。

内閣府「国民生活に関する世論調査」によると、直近の昨年11月調査で「全体として見ると、現在の生活にどの程度満足していますか」の問いに「不満」「やや不満」を合わせた回答が50・7%に上りました(図2)。同様の回答は21年以降4割台に乗り、今回は過去最多だった22年(47・8%)を更新し、初の50%台です。

賃金スライドとマクロ経済スライド

賃金スライドは、年金改定率を賃金変動率に合わせ、物価変動率より低く抑える仕組みです。マクロ経済スライドは、少子高齢化の進展に合わせて年金支給水準を引き下げるもので、物価・賃金の上昇率より年金改定率を低く抑えることを狙った仕組みです

「失われた30年」からの脱却をうたう岸田文雄政権の「目玉」政策は、一度限りの所得税減税とお粗末です。一方で岸田政権は国民の実質可処分所得を減らす恒久的な政策を連打しています。▽年金減額▽後期高齢者医療保険料や国民健康保険料(税)の引き上げ▽インボイス増税▽異次元金融緩和による円安誘導―などです。

大企業優遇から、国民生活優先へ政治の流れを変えることが求められます。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年3月16日付掲載

昨年10月30日の衆院予算委員会で日本共産党の宮本徹議員は、11~23年の12年間で年金生活者の実質可処分所得が年23万円も目減りしたと指摘。

年金生活者の実質可処分所得は三つの要因で減ってきました。

第一は自公政権による年金支給額の削減。

第二は社会保険料の引き上げ、第三は消費税増税を含む物価の急上昇。

大企業優遇から、国民生活優先へ政治の流れを変えることが求められます。

株価高止まりの一方で、生活苦に直面しているのは労働者だけではありません。少ない年金で生活している高齢者も深刻です。「賃上げ」を強調する岸田文雄政権が年金に言及しようとしないのは、欺瞞(ぎまん)的です。

2012年以降の自公(安倍晋三・菅義偉・岸田)政権は、公的年金の支給水準を切り下げ続けてきました。昨年10月30日の衆院予算委員会で日本共産党の宮本徹議員は、11~23年の12年間で年金生活者の実質可処分所得が年23万円も目減りしたと指摘しました。(図1)

岸田文雄首相ら閣僚に質問する宮本徹議員(左端)=2023年10月30日、衆院予算委

実質可処分所得とは、実収入から直接税と社会保険料を差し引き、物価変動の影響を加味した、家計の判断で消費に回せるとされる金額のことです。年金生活者の実質可処分所得は三つの要因で減ってきました。

第一は自公政権による年金支給額の削減です。13年度以降の改定で年金額は実質7・5~7・8%も減らされました。岸田政権は年金額を22年度に「賃金スライド」で0・4%引き下げ、23年度と24年度に「マクロ経済スライド」で実質0・7~1・0%引き下げました。

第二は社会保険料の引き上げ、第三は消費税増税を含む物価の急上昇です。

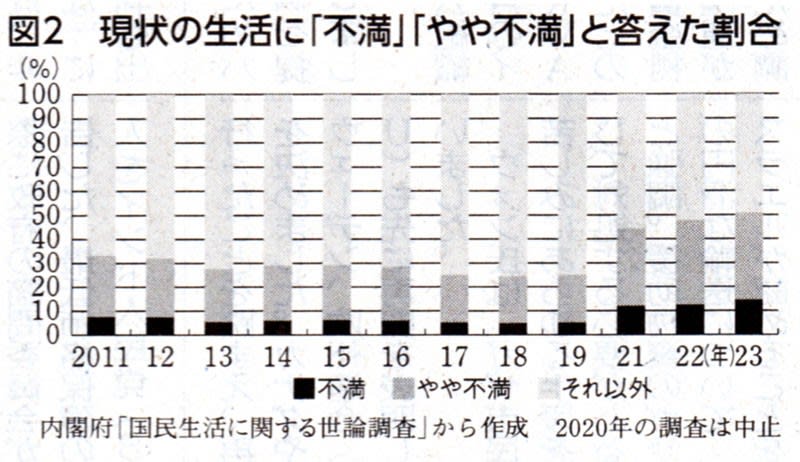

こうして国民の実質可処分所得は低下し、生活への不満が募っています。

内閣府「国民生活に関する世論調査」によると、直近の昨年11月調査で「全体として見ると、現在の生活にどの程度満足していますか」の問いに「不満」「やや不満」を合わせた回答が50・7%に上りました(図2)。同様の回答は21年以降4割台に乗り、今回は過去最多だった22年(47・8%)を更新し、初の50%台です。

賃金スライドとマクロ経済スライド

賃金スライドは、年金改定率を賃金変動率に合わせ、物価変動率より低く抑える仕組みです。マクロ経済スライドは、少子高齢化の進展に合わせて年金支給水準を引き下げるもので、物価・賃金の上昇率より年金改定率を低く抑えることを狙った仕組みです

「失われた30年」からの脱却をうたう岸田文雄政権の「目玉」政策は、一度限りの所得税減税とお粗末です。一方で岸田政権は国民の実質可処分所得を減らす恒久的な政策を連打しています。▽年金減額▽後期高齢者医療保険料や国民健康保険料(税)の引き上げ▽インボイス増税▽異次元金融緩和による円安誘導―などです。

大企業優遇から、国民生活優先へ政治の流れを変えることが求められます。

(おわり)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年3月16日付掲載

昨年10月30日の衆院予算委員会で日本共産党の宮本徹議員は、11~23年の12年間で年金生活者の実質可処分所得が年23万円も目減りしたと指摘。

年金生活者の実質可処分所得は三つの要因で減ってきました。

第一は自公政権による年金支給額の削減。

第二は社会保険料の引き上げ、第三は消費税増税を含む物価の急上昇。

大企業優遇から、国民生活優先へ政治の流れを変えることが求められます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます