うちの庭のお茄子。

まだ、できてます。

農業全書に「紫、白、青の三色あり、また、又丸きもの、長きもの」と記載されています。

まだ、できてます。

炒めて生姜を、かけて食べました。

まだまた、おいしいですよ。

インド原産で日本では750年正倉院の古文書に「天平勝宝2年茄子進上」と書いてあるのが最古だそうです。

貴重な食材で粕漬が進物に使われていました。

増えたのは江戸時代。

農業全書に「紫、白、青の三色あり、また、又丸きもの、長きもの」と記載されています。

日本には70種ありますが、世界では1000種ほどもあるそうです。

ヨーロッパでは13世紀から15世紀に伝わりましたが、長く観賞用だったそうです。

16,7世紀以降、地中海沿岸部で食べられるようになりました。

13世紀になすをどのように調理したのか?

音楽は少しわかっています。

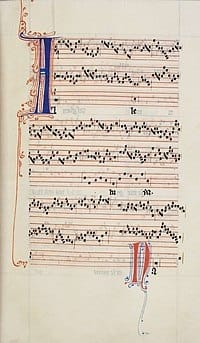

レオニヌスという作曲家が長いモノフォニー単声音楽の時代に終止符をうち、ポリフォニー多声音楽の時代を切り開きました。

レオニヌスは定旋律の上にもう1つの旋律、対旋律をつけました。

これはレオニヌスのGloria in excelsis Deo「天のいと高きところに神に栄光あれ」

「オルガヌス大全」という本にはこのレオニヌスの楽譜も載っていて、ノートルダム楽派と呼ばれています。

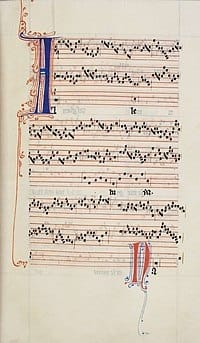

しかし、この本にはもう一人の作曲家

がレオニヌスよりも多い声部からなる楽譜を書いています。

2声以上を書いたことにより、同じ本の中でもノートルダム楽派から、一歩進んだことになります。

足取りも知られていませんが、後世に与えた影響は莫大です。

名前の記載がない作者ですが、これは3声、4声からなるポリフォニーで、これを書いたのはペロティヌスで、「オルガヌス大全」を書いた本人ではないかと言われています。

定旋律の上に複雑な装飾的な旋律、下にはドローンと呼ばれる動きの少ない低音の声部が流れます。

オルガヌス大全に載っている

ペロティヌスのAlleluia, Nativitas「ハレルヤ 乙女マリアの誉れある誕生」