中華街最寄の駅は”石川町”だが、なぜ石川なのか長い間、謎であった。それがガイドさんの説明で氷解した。横浜開港当時、造船所の技術者を養成を目的とした”横浜造船所”があったそうだ。それがのちに石川島造船所となって発展してゆく。石川島播磨の”石川”だったのだ。

また、石川町に近い、善隣門付近に加賀町警察署があるが、これも居留地時代の名残の町名を名称としている(薩摩町というバス停もある)。居留地内の警備を担当し、日本初の警察署だということだ。ちなみに、現在はいくつも、中華街入口の門があるが、むかしはこの善隣門だけだったらしい。”正門”といったところだろうか。

横浜開港当時、同じ漢字を使うということで筆談通訳として異人さんに雇われ、次第に中国人が増え、それに伴い衣食住に関連する商売をする中国人も増えて、中華街が徐々に形成されていったということだ。横浜新田の地を利用したのであぜ道が主要道路となり、分かりにくい道筋になっているということだ。昭和30年に、今の中華街の前身、”南京町”がデビュー(神戸も南京町でしたね)。当時は200メートル四方だったが、現在は500メートル四方の、日本一の中華街になっている。なお、日本の三大中華街は、ここと神戸、長崎だが、長崎のはさびれてきいいるらしい。

だれでも知っている有名店には目も向けず、ガイドさんが説明してくれた、いくつかのお店を紹介しよう。まず、”安楽園”。ショーウィンドーもなく、古びたお店で、お客がくるのを拒否しているような感じさえ受けるお店だ。でも、ガイドさんが、私、一人で入って、おそばを食べて来たわよ、と話していたので、今度、入ってみようかと思う。隠れ家みたいなお店だ。

隠れ家といえば、この近くのこのお店。全室個室らしい。秘密の会食+α(笑)にはぴったりだ。そういう相手がいればの話だが(苦笑)。

ここは、隠れ家ではないが、2台の歴史的ピアノがあることで、”横浜通”の中では有名なお店だそうだ。ウインドー越しに覗いてみたら、たしかにあった。ガイドさんのガイドブックの写真を撮らせてもらった。むかし、元町近くの、現在の中華街の敷地にピアノ製造工場があったのだそうだ。その当時のピアノということだ。もちろん、日本初の国産ピアノだろう。調律して、音も蘇っているという。

そのピアノ工場のあったあたり。元町通りに沿って、高速道路がはしっている。これも初めて知ったのだが、高速道路としては、初めて土木学会賞を受賞したものだそうだ。緑のラインが、決め手になったのだろうか。

土木建築といえばこの橋の親柱も印象に残った。現在は市立港中学校の門柱になっている。登録有形文化財である。

案内板によれば、明治9年、現在の横浜スタジアの南側の派大岡川に架けられた木橋であったが、明治21年には鉄橋に改められた。これ が大正12年の関東大震災により破損し、大正15年から昭和3年にかけて再び架替えられ、その後45年間にわたり働いてきた。亡き母は大正14年生まれだから、ほぼ同い年だ。

まだまだあるが、これから遊びに行かねばならないので(汗)、次回に紹介したい。

(つづく)

この日は巻第十の”海道下(かいどうくだり)”が面白かった。重衡が梶原景時に連れられて、鎌倉へと護送されるくだりである。蝉丸の故事で有名な四宮河原(現在の京都山科の四宮)から相坂山を越え、勢田の唐橋を渡る。野路の里(現草津市)、志賀の浦、鏡山、比良と過ぎ、伊吹山に近付づきぬ、と、関西の方には馴染みの地名が続く。

ボクが興味をもったのは、足柄の山を越えてからの、ぼくの(散歩の)フランチャイズ、湘南地方の地名のことである。原文をまず紹介する。

足柄の山をもうち越えて、こゆるぎの森、まりこ河、小磯・大礒の浦々、やつまと、とがみが原、御輿が埼をもうち過ぎて、急がぬたびと思えども、日数やうやうかさなれば、鎌倉へこそ入り給へ。

さて、みなさん、これらの地名、今の何処か、分かるだろうか。足柄と大磯は現在の地名と同じだが、それ以外はボクも検討がつかなかった。

こゆるぎの森は、”大礒付近の海岸”という解説だった、森が海岸?。まりこ河は酒匂川の古名。先日、訪れた鴨宮の神社は、酒匂神社という名前だったように、この付近に酒匂川が流れている。そのあと、大礒、小磯というのは理にかなっているが、こゆるぎの森が大磯の海岸では、記述の順序からしておかしいのではないか、今の御殿場線の松田あたりの森なら、ちょうどいいのだが、等と勝手に解釈したりしてみた。そんなことに考えをめぐらすのも面白いものだ。

”やつまと”は八松で、辻堂付近の海岸だそうだ。そして、”とがみが原”は藤沢の鵠沼付近ということだ。そして海岸線を辿り、御輿が埼(みこしがさき)に至る。稲村ケ崎のこと、たしかに御輿のような形だ。新田義貞が鎌倉攻めをしたころには、どちらだったのだろうか。

平塚や茅ヶ崎はここでは、すっとばされているが、先日、平塚の地名のもとになったことを記した碑をみてきた。旧東海道の平塚宿沿いにあった。”平塚の塚”の説明文によると、高見王(関係ないけど高見山も定年でやめましたね)の娘政子が、東国への旅の途中、天安元年(857年)この地で逝去した。その墓の塚をつくったが、次第に塚の上部が平らになり、土地の人が”ひらつか”と呼ぶようになった。それが平塚の地名の由来だという。平家物語のころよりずっと古い。

最近の市の合併で、由緒ある地名がなくなったり、隠れてしまうのは、とても残念なことだ。この辺りでも、ときどき、大”湘南市”の話が浮かんだり消えたりしているが、やめてくれよといいたい。

鴨宮が新幹線発祥の地とは知らなかった。新幹線は、東京オリンピックに合わせるように昭和39年10月1日に開業したが、その2年前に鴨宮と綾瀬を結ぶ区間で試運転をしている。それで、ここが新幹線の発祥の地というわけだ。そうか30年代のおわりのころだっけ。駅前の、この碑は、今年の4月にできたばかりで、まだ知らない人が多いと思う。

駅前の写真屋さんのウインドウに、最後のブルートレイン、はやぶさ・富士の写真が飾ってあった。ワイフの故郷、熊本に向かっていた、この3月がラストランであった。たしか昭和33年に運行開始で、新幹線のなかった時代、九州の人には欠かせない列車であった。

街を歩いていると、こんな空地をみつけた。30年代、少年時代のぼくが住んでいた三鷹には、あちこちに空地があって、とくに、子供が入れるくらいの大きな土菅が、たくさんころがっているところは最高の遊び場だった。最近は空地があっても、柵をして遊ばせてくれない。子供たちが欲求不満になるのは無理はないと思う。むかしは学校の校庭だって年中公開していた。30年代はよかったな。

鎮守の森をみつけた。酒匂神社という。松とくすのきが、森のように茂っていた。学校帰りの子供たちがたくさん遊んでいた。こんな森が30年代にはどこにでもあった。

でも30年代にはこんな赤い口をした狛犬はいなかった(笑)

2時間ほど歩き、駅近の喫茶店でひとやすみした。アイスコーヒーを頼み、目の前に積んである、漫画本の一番上のを何気なくとった。仰天した。ぼくが30年代を思い出しながら歩いてきたのを見透かしたように、この本がぼくの目の前に現れた。

西岸良平作 ”三丁目の夕日”だ。ぼくもみて感動したあの映画、”Always 三丁目の夕日”の原作コミックなのだ。はじめて読んでみた。ほんわかとした情感あふれるストリーについつい惹かれ、ほとんど全部、よんでしまった。30年代は、みんな貧乏だったけど、みんなやさしくて、けなげに生きていたな、と改めて思う。最近、亡くなった母の口癖は”今が一番幸せ”だった。でも、きっと、貧乏だったけれど、子供を育てていたあの頃が、一番幸せだったのではないかなと思ったら、胸がいっぱいになってしまった。

鎌倉文学館。こんな企画展がありました。

有島武朗、有島生馬そして里見弴(とん)。有馬芸術三兄弟。生馬さんは本職ですから、当然ですが、ほかの二人は書画も得意、生馬さんは文筆家でもありますから、まさに文・美両道(?)の芸術三兄弟です。我が家族のだんご三兄妹とはえらい違いです。生馬9歳、里見6歳のとき描いた絵も展示されていましたが、とても上手で、栴檀は双葉より芳し、でした。

有名な三兄弟ですが、ぼくは有島武朗の、たぶん教科書に載っていた”一房の葡萄”ぐらいしか読んだことがありません(汗)。円覚寺の松嶺院で書かれたという、有名な”或る女”も目を通していません。里見は鎌倉文人の中心人物としていつも、いろいろな本でみかけ、たとえば、小津安二郎と懇意にしていて、”彼岸花”の原作を書かれたことは知っていましたが、映画だけで原作は読んでいません。生馬については、ほとんど何も知りませんでした。ですから、この展覧会で、有馬三兄弟について、いろいろのことを知る機会となり、とてもタメになった1日でした。

里見が大阪の芸妓さんと恋におち、両親に結婚の承諾を切せつと願う、直筆の手紙にはカンドーしました。結局、一緒になりますが、その頃の写真も展示されていましたが、水もしたたる美男、美女でしたよ。そういえば、里見が生涯の師と慕う、泉鏡花も神楽坂の芸妓さんとご結婚されたことを思い出しました。少年時代から”婦系図”や”高野聖”を読んでいたといいますから、相当な入れ込みようですね。

三兄弟とも、学習院で学び、志賀直哉や実篤等とともに”白樺”を創刊し、そこを基盤として作品を発表していきます。生馬は、この雑誌でセザンヌやロダンを紹介したり、さらに、旧来の画壇にあきたらず、”二科会”の創設にも関わります。里見は、途中から、当時安孫子に住んでいた志賀直哉と絶交状態になり、白樺派から離れて行ったそうですが、このことも今回、初めて知りました。ぼくは青少年時代、実篤、直哉の大フアンでした。

生馬が描いた、”白樺”の表紙絵のほか、里見の本の装丁に夢二や、小村雪岱作のもあり、楽しめました。三兄弟のお父さんは薩摩藩の出で感情的、お母さんは南部藩の出で理性的だったそうです。北と南、性格も正反対、こういう両親から、いい子ができるのですね(笑)。

。。。

生馬の描いた”白樺”の表紙。イタリア、フランスに絵画留学もしました。

有島武朗の”一房の葡萄”の初版本。実物をはじめてみました。そして、あの感動的な物語を思い起こしました。

・・・横浜山手の学校に行う、絵の好きな少年が、自分のもっていない海の色の絵の具がどうしても欲しくなり、つい友達のジムのカバンから盗ってしまう。みつかってしまい先生の部屋につれて来られる。若い女の先生は、みんなを部屋から出したあと、やさしく諭し、窓の外の一房の葡萄を取り、そっと少年の手にのせ、ここにしばらくいなさいと、先生だけ教場に。そして、戻ってきて、明日は必ず出て来るのよ、と少年を帰す。海岸通りを帰る少年は葡萄をおいしく食べる。翌朝、学校に行くと、ジムがにこにこして握手を求めてくる、先生の部屋で、先生は、少年に昨日の葡萄はおいしかった?と聞く。大きくうなずく少年。じゃーと言って先生は、窓の外の一房のぶどうを採り、それをはさみで半分に分け、少年とジムの手にのせる。少年はこの日のことをいつまでも忘れない、先生の大理石のような真っ白い手の上の、紫色の一房の葡萄と共に・・・

有島武郎のお父さんが横浜税関長だったときがあり、武郎は、4歳から横浜英和学校に通っており、このときの経験が、名作”一房の葡萄”を生んだのです。先生のモデルはミス・クリスデンといわれています。

有島三兄弟には、つきせぬ話題がいっぱいです。また何かの機会に紹介しましょう。

鎌倉文学館の本館は、旧前田侯爵家の鎌倉別邸で、国の登録有形文化財となっています。鎌倉は洋館がいっぱい。羊羹は、虎屋のがいいです。

そこのバラ園が華やかで、170種200株の色とりどりのバラが花開いています。

三島由紀夫が、小説”春の雪”で、ここの別邸をこう描いています。

青葉に包まれた迂路を登りつくしたところに、別荘の大きな石組みの門があらわれる。・・。先代が建てた茅葺きの家は数年前に焼亡し、現侯爵はただちにそのあとへ和洋折衷の、十二の客室のある邸を建て、テラスから南へひらく庭全体を西洋風の庭園に改めた。

その”春の雪”が、今盛りです。うすいピンク色の白いバラで”春の雪”を連想させる、ぼくの亡き母のような素敵な花です(汗)。

このバラも見頃でした。バラA。品種名忘れてしまいました(汗)。

バラB。(ふたたび汗)

これは、はまなす。

庭園のスタジイの大木もりっぱ。

近くの旧吉屋信子邸。”花物語”。あこがれのお姉さま(汗)。

時計草。

時のすぎゆくままに(阿久悠 作詞)

あなたはすっかり つかれてしまい

生きてることさえ いやだと泣いた

こわれたピアノで 想い出の歌

片手でひいては ため息ついた

時の過ぎゆくままに この身をまかせ

男と女が ただよいながら

堕ちてゆくのも しあわせだよと

二人つめたい からだ合わせる

この身をまかせ

駅前の”横浜開港150周年までの日数が、あと8日になっていた。早いものだ。光陰矢のごとし。

ノンキな気分で、大通り公園(札幌と同じですね)側に出てくると、号外が配られていた。ボクはよく号外に出くわす。最近では、WBC優勝のときも、イチローの最多安打達成のときも、受けとっている。それだけ、出歩いているということだろう(汗)。旅先の”風の盆”のときも、福田総理辞任の号外を受け取った(大汗)。今日のは、強烈ドカン号外だ。

ちょうど、大通り公園で全国陶器市をやっていた。

まったく、あきれた国だと、タヌキちゃんがはらをかいていた(熊本弁で怒っているという意味)。

”えさのいらない金魚”まで、真っ赤になって怒っていた。あほんだら

”ものしり湯呑”も、あいつらには何を言っても”糠に釘”、”煮え湯を飲まされた”と、カンカンだった。

”笠間焼”だけが冷静に、清らかに青くと説いていた。でも天才バカ殿は糠に釘だろう。

大通り公園入口のロダンの”瞑想”。北の”迷走”に首をかしげていた。

落ち着いたら、パリのロダン美術館、もう一度行きたいな。

いつも開いてるわけではなく、春と秋の特別展があるだけだそうだ。今回は、”日本のやきもの”展を開催していた。

二階から観る。はじめの尼焼赤楽茶碗。はじめ”尻焼き”と読んで、何故かと、尻のあたりを眺めまわしていたら、”尻”ではなく”尼”だった(汗)。長次郎のお母さんの作らしい。ふと”命短し恋せよ乙女、熱き血潮の失せぬまで”の歌詞を思い出してしまった。それほど、情熱的な赤だった。また、再会したい一品だ。

長次郎の赤楽茶碗 銘恩城寺も良かった。うすい赤色の地で、割れた部分に黒釉をかけて焼き直したとのこと。大津の恩城寺の割れ鐘から、銘をつけたということだ。機会があったら恩城寺の割れ鐘も訪ねてみよう。

ノンコウのもあった。黒楽茶碗 銘 千鳥。”黄抜け ”を千鳥に見立て、表千家の六世がつけたそうだ。”ノンコウ7種”のひとつだそうだ。

楽家二代目の常慶の黒楽茶碗 銘ホトトギス。

そして、ぼくも好みの、野々村仁清の色絵輪宝羯磨文香炉(重文)や乾山・光琳の銹絵絵替角皿(重文)などをゆっくり観て、外に出た。隣りの太閤園(ここも藤田家の所有地なのだ)のレストランでランチをいただきながら、藤田美術館のカタログをみていて、あっと小さく叫んでしまった。本阿弥光悦の白楽茶碗 銘白狐が展示一覧に載っているではないか。ボクは光悦の茶碗も最近、好きになっているから、知っていれば見逃すはずはないのだ。どうしたことだろう、銘のように、狐につままれたようだった。何につけ、ふっと視界からはずれることは、たしかにある。みていて観ていないこともある。ランチのあと、もう一度、美術館に戻ろうとも思ったが、これも縁だとあきらめた。また、白狐と出会うこともあるだろう。こんどはだまされないぞ。

ここの庭園もなかなか良かったが、別の機会に紹介したい。

また、落ち着いたら、大阪に出かけたいと思っている。

五月場所14日目は、ぼくの思惑通りになって、このちょうしなら、千秋楽は、4強による優勝決定戦になるのではと、大いにに期待していたのですが。

まず、稀勢の里が鶴龍を破り、2敗を堅持、いいぞ。

勝ち名乗りを受ける、稀勢の里の顔。どうだい、ひょとしたら、優勝も、の顔。

しかし、その夢は、はかなく消えた。琴欧州、優勢で、これはと思ったが、日馬富士、逆転の首投げで1敗堅持。その結果を知った、控え室の稀勢の里の、がっかりした顔。

そして結びの一番は、白鵬が朝青龍を寄り切り、優勝決定戦へ。

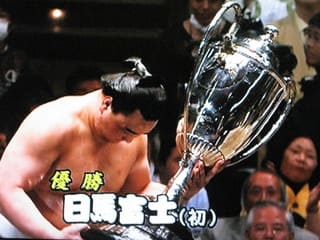

11日目の稀勢の里戦の変化立合いのうらみをすっかり忘れて(汗)、日馬富士を応援。下手投げで見事、白鵬を投げ飛ばす。初優勝。

嬉し泣きの顔。 表彰式前に髪を整える日馬富士。

インタビューで”うれしいです”を連発する、うれしさ満面の顔。よかったね。

日馬富士のお母さんの顔。ケイタイにお祝いの電話かな。大歓声でよく聞こえない顔

。。。。。

こんなうれし涙の顔も。

15戦全敗をなんとか脱し、観客からの温かい拍手に思わず涙目の顔。豊真将。来場所は稀勢の里のように復活してくださいね。

3連勝し、大関陥落を脱した千代大海の、うれし涙の顔。

選挙運動の顔

。来場所は違う顔かな。

。来場所は違う顔かな。

13日目の、これら力士の対戦は久し振りに、真っ向勝負の手に汗にぎる戦いぶりでした。

稀勢の里は、大関魁皇に対して、堂々の寄り切り。2敗を守り、まだかすかですが、優勝の望みを残しています。両関脇負け越しで陥落決定ですので、三役復帰は確実となりました。

朝青龍はねばる琴欧洲を豪快な下手投げでぶん投げました。あと、白鵬に勝ち、日馬富士に負けてほしいです(稀勢の里優勝のため;汗)。

全勝同士の対決も見ごたえがありました。いつもなら日馬富士を応援しますが、あの日のこらしめのため、白鵬を応援しました。日馬富士はあわやというところまでせめましたが、すそ払いをかけられ敗北。こういう対戦を稀勢の里戦でもみせてほしかったです。あと白鵬は連敗、日馬富士は朝青龍に負け、千秋楽で勝ってほしいです。

稀勢の里はもちろん連勝。そうすれば、13勝2敗で四強の優勝決定戦という、夢の対決が実現します。

そして、稀勢の里、初優勝の勝ち名乗り。うししし

タイトルの”四神”とは、こういうわけです。大相撲を支える、四力士の意味です。

土俵の屋根の四隅を飾る、青、赤、白、黒の四色の房は、天の四神と四季を表わしています。東の青房は青龍神で春、南の赤房は朱雀神で夏、西の白房は白虎神で秋、北の黒房は玄武神で冬です。この天の四神は、土俵を守護する意味で四隅に祭られているのです。

この四力士が、ぴったり四神にあてはまるのです。青は、朝青龍;白は、白鵬。これは文句ないでしょ。赤は稀勢の里、”常総の赤鬼”のあだながありますから。黒は日馬富士。これは色よりも季節からきています。富士がうつくしい季節は冬です。

相撲界の四神、がんばってね、四神優勝決定戦実現のために。