おはようございます。

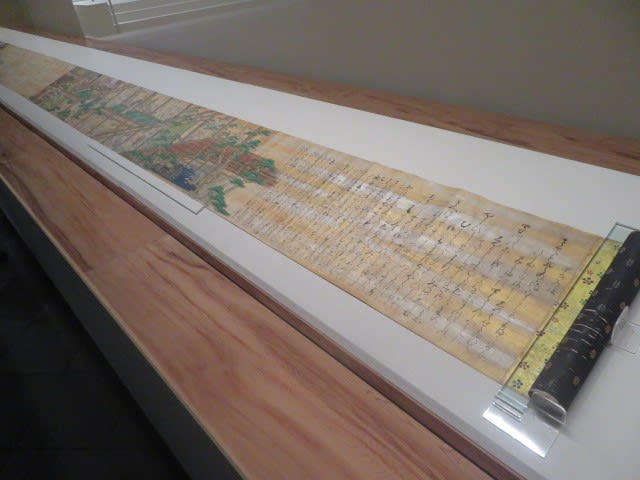

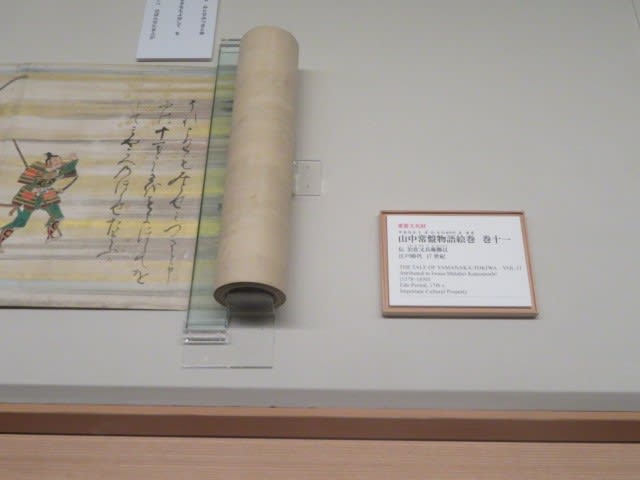

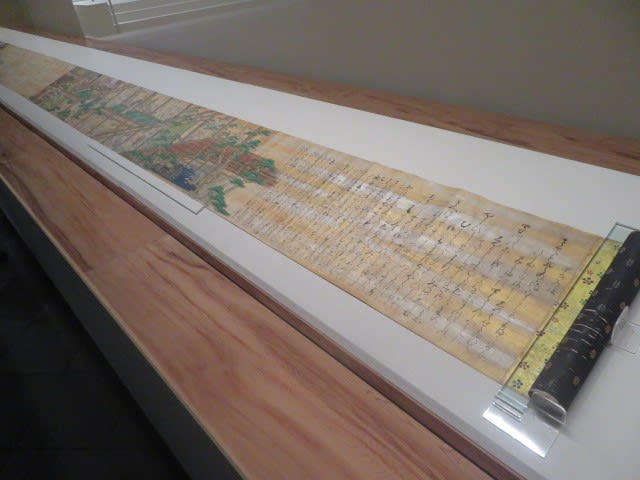

奇想の又兵衛/山中常盤物語絵巻展(9月24日終了)では、同絵巻物もほか、又兵衛作の”浄瑠璃絵巻”と”堀江物語絵巻”も全巻ではないが、それれぞれ二巻ほど開かれている。三絵巻を同時に見られることはめったにないこと。なお、これら又兵衛の古浄瑠璃絵巻のほかに小栗判官絵巻があるが、それは三の丸尚像館が所蔵している。

浄瑠璃物語 (又兵衛筆とされる絵巻群中、最も色彩の華麗な作である。物語は義経説話の一つで、奥州へ下る牛若と三河矢矧(やはぎ)の長者の娘浄瑠璃との恋愛譚を中心に、中世末期には浄瑠璃節として、盲目の法師によって盛んに語られていた。近世に入って、慶長(1596~1615)の頃には操 (あやつり)人形と結びついて熱狂的な人気を博した。この絵巻は、その芸能としての浄瑠璃の魅力を、驚くべき濃密精細な装飾手法によって、絵巻物の世界に、より生々しく、眩惑的に再現したものである。サイトより)

堀江物語(もともと全二十巻に達する膨大な力作であったと推定される「堀江物語絵巻」は、今日香雪美術館などにその一部が伝存する。この巻物はその詞書をそのまま用い、挿図の数を少なくし、図柄を締めて十二巻に仕立てられたものとされる。『山中常盤物語』や『浄瑠璃姫物語』と同じく、御伽草子系の物語で、操浄瑠璃などで上演されていたものを絵巻物化したものである。『堀江物語』は、東国豪族間の紛争を舞台に、父母の仇討ちと堀江氏の再興を果たす物語であるが、この絵巻のあり方は中世の合戦絵の系譜に属する絵巻物ともいえよう。十二巻中、繰り返し凄惨な合戦場面や惨酷な殺教場面が描かれているが、この傾向は、山中常盤物語にも共通する点で、勝以筆とされる古浄瑠璃の絵巻物の特徴である。装飾性の強い彩色や又兵衛風といわれる(ほうきょうちちょうい)豊頬長顎の人物描写の特徴なども同様で、勝以を棟梁とした工房作とみることができよう。)

MOA美術館は岩佐又兵衛コレクションで知られている。それらが一堂に会した。

自画像(重文)又兵衛勝以が亡くなる直前に、福井に住んでいた妻子に形見として描いた自画像であると伝えられている。岩佐又兵衛勝以は、天正6年(1578)摂津伊丹城主荒木村重の子として生まれ、数奇な運命をたどって越前松平家へ画家として伺候した。

官女図(重美) 歌仙絵のひとつと考えられる。

伊勢物語図(重美)(岩佐又兵衛勝以と同時期の、やまと絵の復興を目ざした琳派・土佐派・住吉派などは、いずれも王朝文学の代表的な作品である『源氏物語』や『伊勢物語』などを画題としてとりあげているが、勝以もまた同様に、本図のような作品を残している。 本図は、『伊勢物語』の「東下り」の段に含まれる宇津の山路を描いたもので、勝以得意の銀泥(ぎんでい)と墨を使った霞引きによって、遠くの山路と、木陰で休む業平一行という近景とが、くっきりと距てられている)

柿本人麿・紀貫之図(重文)(この作品は漢画における水墨画の技法を巧みに使いこなし、人麿像は減筆体風の手法で、また貫之像は没骨(もっこつ)風の筆づかいで表されている。人麿は裸足で歩む好々爺に、また貫之は優しい表情の親しみのある人物像に描くなど、全体に見られる即興的な要素とともに、彼以前の歌仙絵には見受けられない独創的で自由な解釈が示されている。上部に書かれた賛や下部の落款は、ともに絵と同じ筆で書かれており、勝以の筆跡の基準となるものである。)

ほのぼのと明石の浦の朝霧に島隠れ行く舟をしぞおもう 柿本人麿

紀貫之 桜ちる木の下風はさむからで空にしられぬ雪ぞ降ける

いつものように、光琳屋敷(復元)を見学。

光琳屋敷に入る門は、せんだってダイヤモンド富士を見に行った大磯の城山公園(旧三井別邸城山荘)から移築された唐門。

とても楽しい展覧会でした。(完)

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!