昨日、午後から鏑木清方記念美術館で”清方門下の新版画”という演題の講演会があることを知り、出掛けた。新版画は、いつか江戸博で”よみがえる浮世絵/うるわしき大正新版画展”を観てからフアンになった。大正時代、版元、渡辺庄三郎が、江戸の浮世絵技法の木版画の復活を願い、大正時代から昭和の初めにかけて、多くの版画家を育て、とくに、その中には、鏑木清方門下生が多かったのだ。伊東深水、笠松紫浪、山川秀峰、小早川清、鳥井言人、そして川瀬巴水と錚々たるメンバーがそろっている。だから、渡辺庄三郎がいなければ、大正新版画という分野は存在しなかったかもしれない。

今回の演者は、その庄三郎を祖父とする、渡辺章一郎さんだった。現在も、銀座8丁目の並木通りで渡辺版画店を開いている。テレビ番組の”なんでも鑑定団”の鑑定士もされているそうだ。お話しも、面白かったし、パワーポイントで、100以上の歴史的新版画をきれいな映像でみることが出来たし、とても満足した。

”新版画”誕生のきっかけが、外国人(カベラリー)による実験的な15点の風景、美人、大首絵、花鳥の作画だったというのが面白い。当時は西洋崇拝時代で、古い木版画などは、日本人は見向きもしなかったが、外国人がその良さを認め、自分でつくってみたのだった。そのあと、英国人のバートレットが”金も出すが口も出す”で、自身で原図を描き、彫師や刷り師に注文をつけ、新版画の水準をあげていった。”横浜根岸の雪”なんか、とてもいい作品だった。演者が、日本人って、外国人が認めないと動かないとこがあるんですよね、と言っていたが、たしかにそうゆうところは多々ある(笑)。

庄三郎は、日本向けというより、むしろ海外輸出を目標とした。”芸術”よりビジネスを優先した、売れ筋4種のラインナップ、美人画(古今東西、男性の最大の興味は女性;爆)、役者絵(イケメンで女性をターゲットに)、花鳥画、風景画(誰でも好む)が当たった。そして、つぎつぎと新たな版元も生まれ、前述の、鏑木門下の優秀な画家達も参入し、作品の”芸術度”も上がり、新版画隆盛期を迎えることになる。ざっと、こんな話だった。

一方、ミーハーなぼくには、こんな話も面白かった(汗)。朝丘雪路さんに聞いた話しだそうだが、お父さんの伊東深水はお酒を飲まないが、兄弟弟子の川瀬巴水は普段はとっつきいくい人柄だが、お酒を飲むと愉快になり、顔を真っ赤にしていたので、雪路さんは”蛸のおじさん”と呼んでいたそうだ(笑)。この話を聞いて、ぼくは、巴水がさらに好きになってしまった。

巴水の絶筆となった”平泉金色堂”は、売り物にせず、葬儀のときに関係者に配っただけだそうである。その作品が、テレビ番組の”なんでも鑑定団”に持ち込まれ、演者が鑑定し、100万円という値をつけたそうだ。そのあと、問い合わせが相次いでびっくりしたそうだ。偶然、ちょうど巴水の命日にそのテレビ収録が行われたそうだ。

たくさんの映像の中に、江戸博でも出品されていたものも、いくつもあった。たとえば、橋本五葉の”浴場の女”。これは、なんと400万円もするそうだ。また、深水の最初の新版画”対鏡”は600万円の値がついているそうだ。

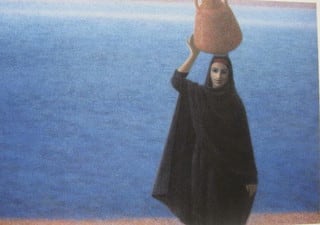

小早川清作 ”ほろ酔い”。新版画を代表する作品のひとつで、新版画コレクションで知られる、ミュラーが、まるでパリジェンヌだと評した傑作である。

川瀬巴水の作品は多数紹介された。東京十二ヵ月/三十間堀の暮れ雪、東京十二題/春の愛宕山、ポスター”JAPAN"(ほとんど消滅したが、渡辺店の蔵に一枚残っていたそうだ)、春の雪/京の清水、東京二十景/芝増上寺、馬込の月、まためずらしい美人画”ゆく春”など、いいものがたくさんあった。

巴水の”清洲橋”はこの講演には出てこなかったが、ぼくの絵ハガキコレクション(汗)の中にあったので載せておこう。

。

。

熊が出るかもしれませんが。

熊が出るかもしれませんが。