こんばんわ。

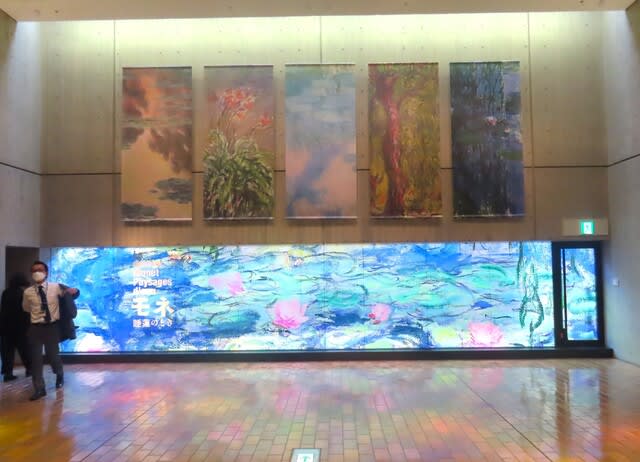

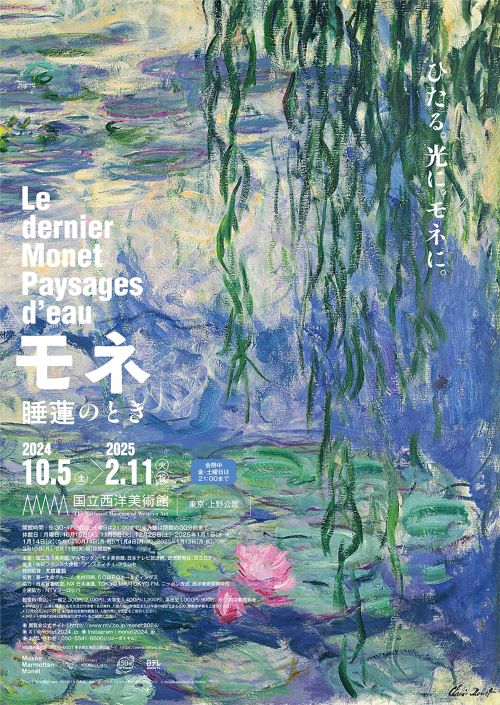

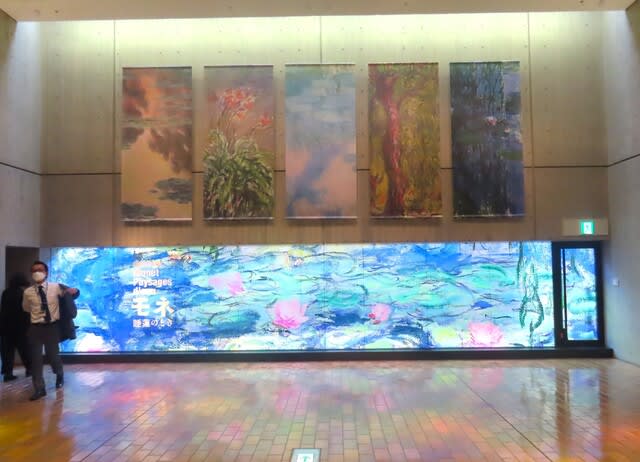

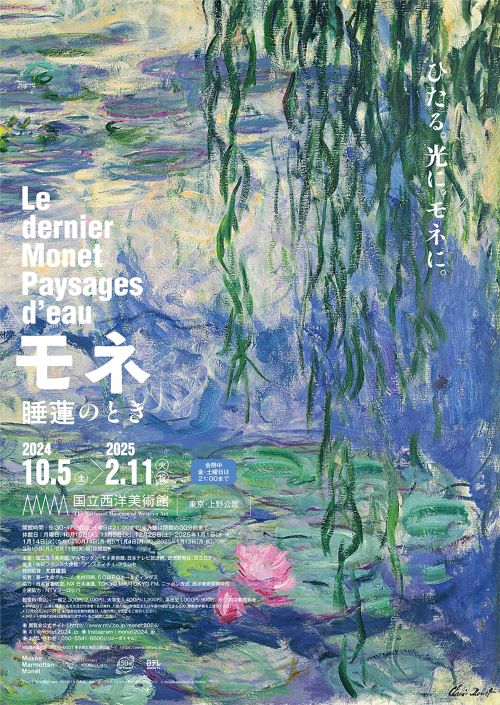

もうひと月も前になる。10月24日に上野の国立西洋美術館に”モネ展/睡蓮のとき”を見に行っている。遅くなってしまったが、写真撮影も一部可能だったし、記録しておこうと思う。さすがモネの人気はすさまじく、始まったばかりなのに大混雑だった。

本展にはモネ・コレクションを誇るパリのマルモッタン・モネ美術館から約50点が来日している。マルモッタンといえば、モネの名作、”印象派”の言葉を生んだ”日の出・印象”が所蔵されているので有名だ。ぼくも2012年にパリで見ているが、こればかりが印象に残って、あとの作品はすっかり忘却の彼方にある(笑)。でも当時のブログにはこう書いている。モネの一連の睡蓮の作もあるが、晩年、白内障に罹り、ほとんど見えない目で、描いた”睡蓮”が印象的であった。赤く塗られたキャンパスの中に、ぼんやりと太鼓橋らしい橋や池の睡蓮らしき物が浮かんでいる。まるで、モダンアートのようだ(笑)。

ブーローニュの森に近い、高級住宅街として知られるパリ16区に、その美術館は佇んでいる。歴史家ポール・マルモッタン(父親は実業家)の邸宅だったところで、蒐集した美術品と共に、フランス美術アカデミーに譲与され、今日のマルモッタン美術館に至っている。

さて、モネは晩年に白内障が悪化し、家族の死や第一次世界大戦といった多くの困難に直面したが、「大装飾画」の構想を胸に秘めていた。それは、巨大なキャンバスに睡蓮池の様々な水面を描き、部屋の壁面を覆うというものである。それらは完成し、パリのオランジュリー美術館で見ることができる。ぼくも訪ねているが、円形の広間の壁にぐるりと、睡蓮池の絵が描かれている。写真撮影が出来なかったので、徳島県鳴門市の大塚国際美術館にあるその原寸大複製壁画の一部をここに載せる。

さて、本展ではこの大装飾画の制作過程で描かれた作品が、第3章(大装飾画の夢)にまとめられている。幸い、ここだけが撮影可能となっている。以下、順に各作品を載せていこう。画題はほとんどが”睡蓮”で制昨年も1916-1919である。松方コレクション(西美)が数点入っているが、他はマルモッタン美術館所蔵のものである。

睡蓮 柳の反映(1916年)国立西洋美術館(旧松方コレクション)

痛々しく表面が剥離した本作は、かつて松方がモネ本人から購入したものの、第二次世界大戦中の疎開時に大きく損傷。その後は敵国人財産としてほかの松方コレクションと同様にフランス政府に接収された。本作は破損が大きかったために、その後の日仏友好のための返還リストに含まれず、長く忘れ去られていたが、2016年にルーヴル美術館で眠っていたものが見つかり、松方家に返還され、2017年に西洋美術館に寄贈された。

横424.4センチという巨大な油彩画で、パリのオランジュリー美術館にある全長90メートルの「睡蓮」の大装飾画の一部、《木々の繁栄》に関連づく習作のうちのひとつと云われている。

柳の反映(1916–1919年頃)マルモッタン・モネ美術館 これも睡蓮池に柳が映っている場面。

睡蓮(1916–1919年頃)マルモッタン・モネ美術館

睡蓮(1914–1917年頃)マルモッタン・モネ美術館

睡蓮(1916-1919)マルモッタン・モネ美術館

睡蓮の池 1917–1919年頃 マルモッタン・モネ美術館

睡蓮(1916)国立西洋美術館

睡蓮 柳の反映 (1916–1919年頃)マルモッタン・モネ美術館

本展では、パリのマルモッタン・モネ美術館の所蔵作品およそ50点に、国立西洋美術館をはじめ日本各地に所蔵される作品を加えた、計64点のモネの絵画を展覧します。日本においては過去最大の規模で、モネの〈睡蓮〉が一堂に会する機会となります(公式サイト)。

第1章:セーヌ河から睡蓮の池へ

第2章:水と花々の装飾

第3章:大装飾画への道

第4章:交響する色彩

エピローグ さかさまの世界

以上、ここでは3章のみの紹介となりますが、ほかの章では睡蓮以外の花の絵などもあり、いろいろ楽しめました。

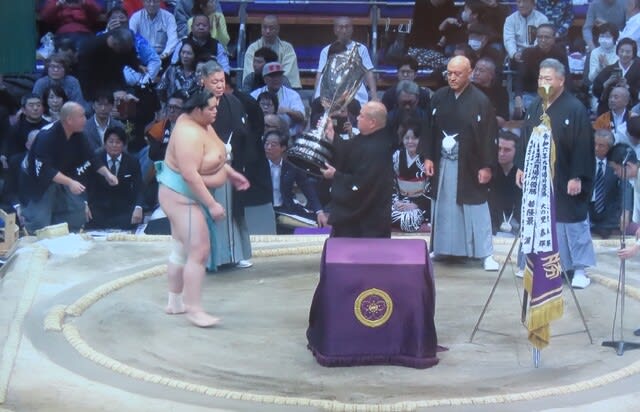

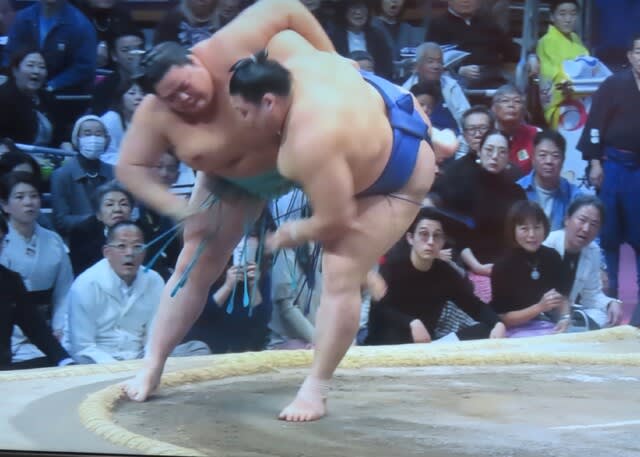

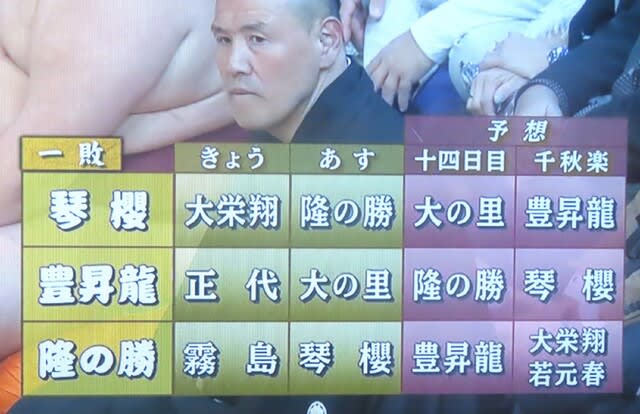

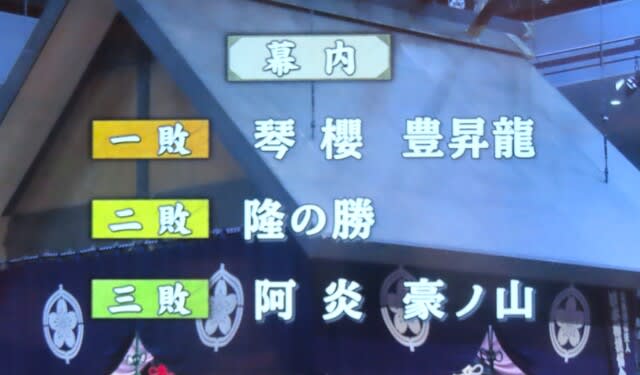

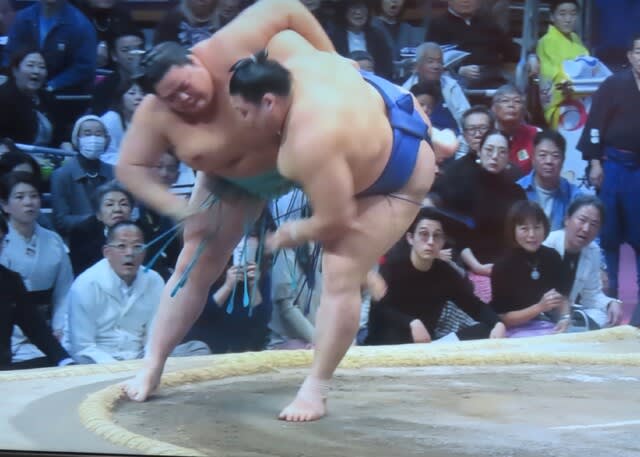

大相撲九州場所14日目

優勝争いが久しぶりに番付上位同士のつばぜり合いとなっている。琴櫻は大の里を上手投げで、豊昇龍は霧島を豪快に吊りだしで破り、1敗の大関同士の千秋楽決戦となった。琴櫻の初優勝を応援したいが、今場所の豊昇龍には勢いがある。さて、どうなるか。新大関、大の里がここに残っていないのは残念である。

琴櫻、大の里を上手投げ。

豊昇龍、霧島を吊り出し。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

西美・常設展のモネの睡蓮