おはようございます。今日は、子規の”病床六尺”からの話題です。

川村文鳳と張月樵(げっしょう)という江戸時代の画家を知っている方は少ないと思う。ぼくも初めて知った。”病牀六尺”を読むと、子規は、お二人が大変、お気に入りだったようだ。

はじめに、両画家の経歴をばらしてしまおう。関係者の中に有名人がいるので、少しは親近感が湧いてくるかもしれない。文鳳は、岸駒(がんく)の古参格の弟子だが、各派の絵を学んで独自の画風を確立し、国芳や国貞ら後代の浮世絵師に影響を与えたようだ。また、俳句もやり、蕪村らとも交流、俳画も描いたという。作品としては、”文鳳画譜””帝都雅景一覧””文鳳漢画”など画譜類が十数種、出版されているが、現存作品は極めて少ないという。

一方、月樵は、彦根城下で生まれ、長じて京に出て、蕪村を師とする月渓に師事。月渓はその後、応挙の門に入り、名を呉春と改める。月樵は応挙門下の芦雪と親しくした。その後、尾張名古屋に赴き、南画中興の祖、山田宮常の画風を目指す。尾張徳川家の御用絵師となり、城内の杉戸、屏風、襖絵を描いた。将軍家献上品、”孔雀と菊図”が、江戸南画の大家、谷文晁の目にとまり、江戸へ招かれたが、頑として名古屋を離れることはなかった。

では、”病牀六尺”(六)の記事を紹介しよう。

今日は頭工合やや善し。虚子と共に枕許(まくらもと)にある画帖をそれこれとなく引き出して見る。所感二つ三つ。余は幼き時より画を好みしかど、人物画よりもむしろ花鳥を好み、複雑なる画よりもむしろ簡単なる画を好めり。今に至つてなほその傾向を変ぜず。それ故に画帖を見てもお姫様一人画きたるよりは椿一輪画きたるかた興深く、張飛(ちょうひ)の蛇矛を携へたらんよりは柳に鶯のとまりたらんかた快く感ぜらる。

というマクラがあって、次に、応挙と呉春(月樵の師匠)を比べ、自分は応挙の真面目さを好むと述べている。

画に彩色あるは彩色なきより勝れり。墨画(すみえ)ども多き画帖の中に彩色のはつきりしたる画を見出したらんは万緑叢中紅一点の趣あり。呉春はしやれたり、応挙は真面目なり、余は応挙の真面目なるを愛す。

応挙、それに呉春も現在でもよく知られた画家である。呉春はしやれたり、応挙は真面目なり、とあるが、wikiでも、”応挙及び円山派の写生画が、時に生真面目すぎて窮屈な感じを与えるのに対し、呉春の写生画には平明で都会的な洒脱な要素が加味されている”と同様な捉え方をしている。子規は”真面目なる”が好きとのこと。

そして、文鳳がいよいよ登場する。

”手競画譜”を見る。南岳、文鳳二人の画合せなり。南岳の画はいづれも人物のみを画き、文鳳は人物のほかに必ず多少の景色を帯ぶ。南岳の画は人物徒(いたずら)に多くして趣向なきものあり、文鳳の画は人物少くとも必ず多少の意匠あり、かつその形容の真に逼(せま)るを見る。もとより南岳と同日に論ずべきに非ず。

ここで、南岳に比べ、文鳳が優れるとしているが、この記事をみたどなたかが、それは全く逆だと反論したらしい。そのまた反論を(10)で書き、さらに怒りが収まらず(笑)、(11)、(12)と書き連ね、文鳳をほめちぎっている。子規の負けず嫌いな性格がよく出ている。その一部を抜粋してみよう。

(10)文鳳の方に絵の趣向の豊富な処があり、かつその趣味の微妙な処がわかつて居るといふことは、この一冊の画を見ても慥(たしか)に判ずることが出来る。尤(もっと)も南岳の絵もその全体の布置(ふち)結構(けっこう)その他筆つきなどもよく働いて居つて固(もと)より軽蔑すべきものではない。故に終局の判断は後日を待つこととしてここには『手競画譜』にある文鳳のみの絵について少し批評して見よう。

と、この手競画譜の一から十八画までの全批評を、病牀六尺の(10)~(12)で展開する。そして、こう結論する。

要するに文鳳の画は一々に趣向があつて、その趣向の感じがよく現はれて居る。筆は粗であるけれど、考へは密である。一見すれば無造作に画いたやうであつて、その実極めて用意周到である。文鳳の如きは珍しき絵かきである。しかも世間ではそれほどの価値を認めて居ないのは甚だ気の毒に思ふ。

これだけではなく、さらに、(22)の記事にも文鳳が現れる。ここでは広重との比較もあり面白い。ふたりは景色画の二大家と言っても良いが、筆つきには広重には俗なところがあり、文鳳の上品な風情には比べものにならないと断じている。

大阪の露石(ろせき)から文鳳の”帝都雅景一覧”を贈つてくれた。これは京の名所を一々に写生したもので、その画に雅致のあることはいふまでもなく、その画がその名所の感じをよく現はして居ることは自分のかつて見て居る処の実景に比較して見てわかつて居る。他の処も必ず嘘ではあるまいと思ふ。応挙の画いた嵐山の図は全くの写生であるが、そのほか多くの山水は応挙といへども、写生に重きを置かなかつたのである。そのほか四条派の画には清水の桜、栂の尾の紅葉などいふ真景を写したのがないではないやうであるが、しかしそれは一小部分に止つてしまつて、全体からいふと景色画は写生でないのが多い。しかるに文鳳が一々に写生した処は日本では極めて珍しいことといふてよからう。その後広重が浮世絵派から出て前にもいふたやうに景色画を画いたといふのは感ずべき至りで文鳳と併せて景色画の二大家とも言つてよからう。ただその筆つきに至つては、広重には俗な処があつて文鳳の雅致が多いのには比べものにならん。しかし文鳳の方は京都の名所に限られて居るだけにその画景が小さいから、今少し宏大な景色を画かせたらその景色の写し工合が広重に比して果してうまくいくであらうかどうであらうか、文鳳の琵琶湖一覧といふ書があるならば、それには大景もあるかも知れんが、まだ見たことがないからわからん。

さらに、(53)でも文鳳の”文鳳画譜”と”文鳳麁画(そが)”の感想を述べ、ここでは、崋山の”一掃百態”との比較で、文鳳に軍配を上げている。

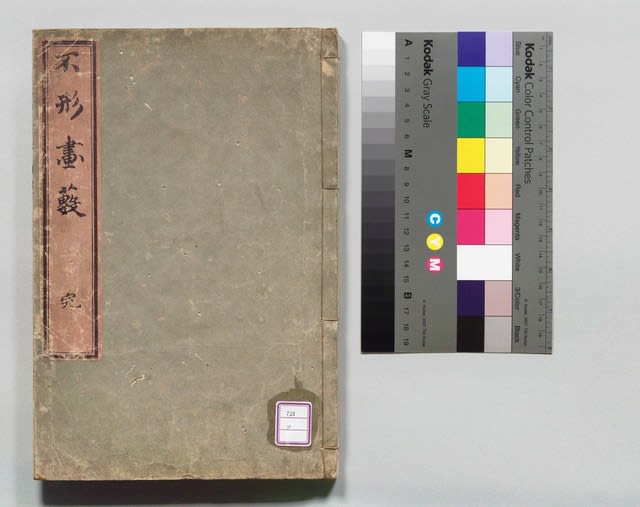

さて、もう一人の月樵については、この(53)の後半だけに登場する。そして、尾張の月樵は、文鳳に匹敵すべき画家である、と書き、こう続けた。

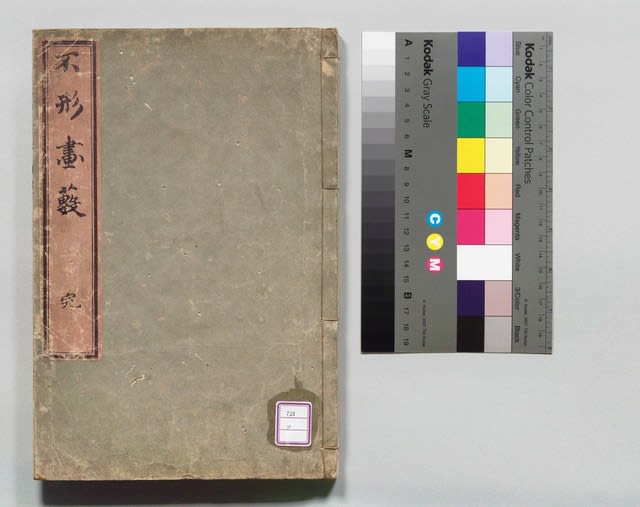

その”不形画藪”といふのを見ると実にうまいもので、趣向は文鳳のやうに複雑した趣向を取らないでかへつて極(ごく)些細の処を捉まへ処とし、さうして筆勢の上については文鳳の如く手荒く画きとばす方ではなく、むしろ極めて手ぎはよく画いてのける処に真似の出来ぬ伎倆を示して居る。

このほかにも、月樵のいくつかの半折物(はんせつもの)の感想を述べている。たとえば、寒菊の画でこれは寒菊の一かたまりが、縄によつて束ねられた処で、画としては簡単な淋しい画であるが、その寒菊が少し傾いて縄にもたれて居る工合は、極めて微妙な処に趣向を取つて居る、と専門的な批評。

とにかく月樵ほどの画かきは余り類がないのであるのに、世の中の人に知られないのは極めて不幸な人である。また世の中に画を見る人が少いのにも驚く。

というわけで、自身も画家である子規は、文鳳と月樵に最大級の賛辞をおくっている。しかし、現在では展覧会などで、両画家の作品をみる機会はほとんどないのは残念である。

やっと、ネット等で探した両画家の作品(本文とは直接関係のないものも含むが)を載せておこう。

。。。。。。

月樵の不形画藪 愛知県図書館の(貴重和本デジタルライブラリー)でページをめくって閲覧できる。

これは↓、文鳳ではなく、相棒の南岳の絵。子規が知人から借用し、身近に置いていた、南岳の”南岳草花画巻”の一部。

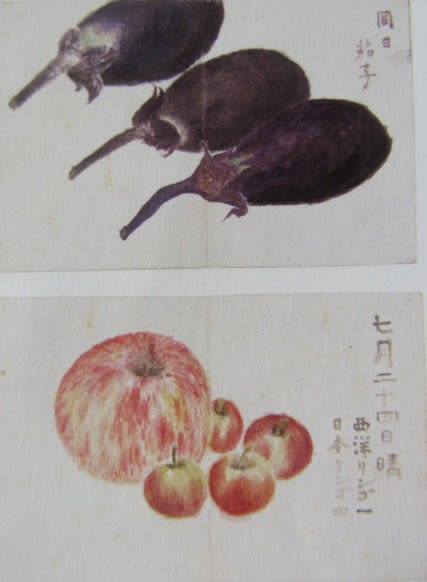

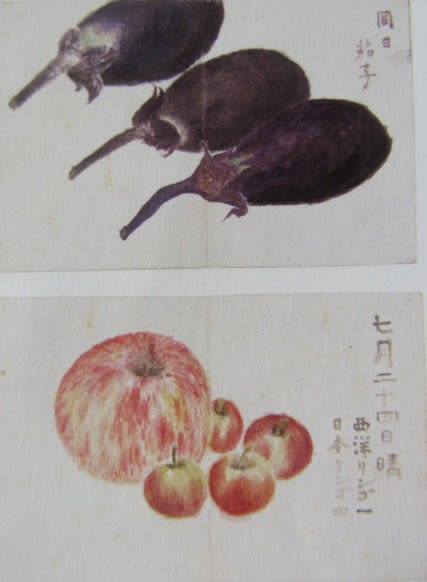

子規の”果物帖”から。

(以上2点は子規展の図録より)

一方、入江さんは、堀さんより前、1992年というから76歳のとき、中国四川省のチベット族自治州の四姑娘山に青いけしを訪ねた。お二人とも、すごい馬力!

一方、入江さんは、堀さんより前、1992年というから76歳のとき、中国四川省のチベット族自治州の四姑娘山に青いけしを訪ねた。お二人とも、すごい馬力!

ヒスイカズラはまだ待っていてくれるだろうか。

ヒスイカズラはまだ待っていてくれるだろうか。