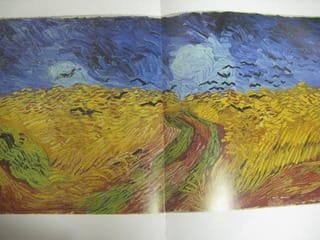

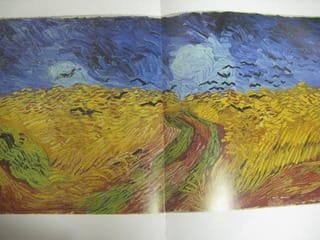

アムステルダムの国立美術館のすぐ近くにゴッホ美術館がある。ここも訪れたかった美術館だった。小林秀雄が感動した”鳥の群れ飛ぶ麦畑”を所蔵しているのがこの美術館なのだ。所蔵していても常設展示していないこともよくあるので、それが心配だった。その絵はゴッホの亡くなる、少し前に描かれたもので、最後の方に展示されていた。喜び勇んで、その前にたった。画集ではよくみるが、実物ははじめてである。いつかも載せたことがあるが、まず、小林秀雄の文章を紹介しよう。

その時は、ただ一種異様な画面が突如として現れ、僕はとうとうその前にしゃがみこんでしまった。熟れきった麦は、金か硫黄の線條の様に地面いっぱいに突き刺さり、それが傷口の様に稲妻形に裂けて、青磁色の草の緑に縁どられた小路の泥が、イングリッシュ・レッドというのか知らん、牛肉色に剥き出ている。空は紺青だが、嵐をはらんで、落ちたら最後助からぬ強風に高鳴る海原のようだ。全管弦楽が鳴るかと思えば、突然休止符が来て、鳥の群が音もなく舞っており、旧約聖書の登場人物めいた影が、今、麦の穂の向こうに消えた・・僕が一枚の絵を鑑賞していたということは、あまり確かではない。寧ろ、僕は、在る一つの巨きな眼に見据えられ、動けずにいた様に思われる。(小林秀雄/ゴッホの手紙)

展示構成は、オランダ時代(1880-1885)、パリ時代(1886ー1888)、アルル時代(1888-1889)サン・レミ時代(1889ー1890)、 オーベール・シュル・オワーズ時代(1890)と時代順になっている。わずか10年の画業であったが、油彩画800点、素描1000点以上の作品群を残した。それぞれの時代ごとの画風の変化もよくわかり、面白くみさせてもらった。ジャポニズムの影響のコーナーもあった。実際、広重の浮世絵を下敷きにした油彩画も二点、飾られていた。

小林秀雄の”ゴッホ論”は有名だが、司馬遼太郎にもゴッホ論がある。”オランダ紀行”の中で、文庫本の約80ページにもわたり、ゴッホの人生を旅しているのだ。一部、文章を抜粋してみよう。

ゴッホの絵は楽しさとはべつのようなものである。とはいっても思わせぶりな陰鬱さはない。明暗とか躁鬱とかいった衣装で測れるものではなく、はね橋を描いても、自画像を描いても、ひまわりを描いても、ついにじみ出てしまう人間の根源的な感情がある。それは”悲しみ”というほか、言い表しようがない。・・・どうもかれの悲しみは、人として生まれきたことについての基本的なものである。むろん、厭世主義や悲観論的なものではなく、いっそ聖書的といった方がよく、このためかれの悲しみは、ほのかに荘厳さをもち、かがやかしくさえある。ゴッホの芸術の基本は、そういうあたりにあるらしい。

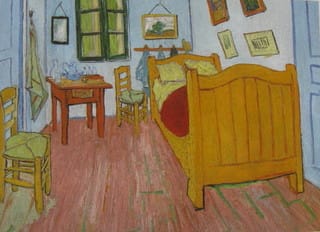

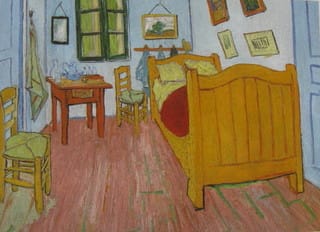

”司馬遼太郎の目”で改めてゴッホをみると、苦手な絵もなるほどと納得できる絵となる。暗いランプの下で、ジャガイモだけで夕食をとっている農民家族の絵”じゃがいもを食べる人”、”画家としての自画像”、”ひまわり”、”黄色い家”、”アルルの寝室”そして、前述の”鳥の群れ飛ぶ麦畑”等など。どれも拝みたくなるような絵になっていた。

じゃがいもを食べる人々(オランダ時代)

画家としての自画像(パリ時代)

ひまわり(アルル時代)

黄色い家(アルル時代)

アルルの寝室(アルル時代)

それにしても、横浜山手のヘクソカズラはお上品だ。

それにしても、横浜山手のヘクソカズラはお上品だ。