こんにちは。

おととい、竹橋の東京国立近代美術館の高畑勲展を見てきた。アニメ監督である高畑勲については、平成狸合戦ぽんぽこ、火垂るの墓、かぐや姫の物語などの作品と共に、断片的にしか知らなかったが、この展覧会で、人生を川の流れに例えれば、水源から上流、下流、河口まですべて見せてもらえたような気がする。1000点を超える制作ノートや絵コンテ、美しい背景画などの展示品、そして章ごとに代表作のアニメ画像も流れていて、とても楽しく過ごすことができた。

高畑は1959年に東映動画に入社するが、自分では絵は描かない演出助手として腕を磨く。そして、1968年、劇場用長編の初演出をしたのが、”太陽の王子 ホルスの大冒険”。このとき、高畑は上意下達の方式ではなく、共同(集団)制作という考えで進めたという。これはアニメーション史で画期的なことだそうだ。高畑も”ぼくらの青春の一時期のすべてを注ぎ込んだ思い出深い作品である”と述懐している。

そして、アルプスの少女ハイジ(1974)。演出が高畑で、画面構成(レイアウト)には後輩、宮崎駿を起用した。朝ドラのなっちゃんの現職の”作画監督”には小田部洋一。ヒロイン奥原なつのモデルとなっている奥山玲子さんのご主人とのこと。ついでながら、なつのご主人、一久さんのモデルは高畑勲とのこと。美術監督には井岡雅宏で、彼のうつくしいアルプスの風景画(背景)が並んでいる。

その後、テレビアニメの名作がつづく。母を訪ねて三千里(1976)、赤毛のアン(1979)。

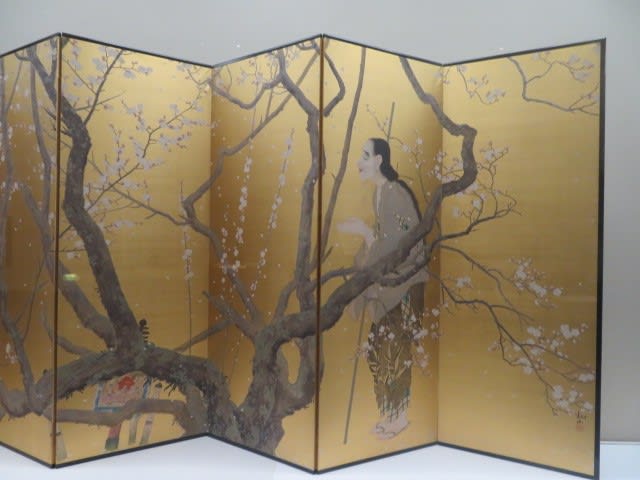

以上は第1章・出発点、2章・日常生活の喜び。そして3章・日本文化へのまなざし。ここでは、じゃりン子チエ(1081)、(宮沢賢治原作の)セロ弾きのゴーシュ(1982年)、(野坂昭如原作の)火垂るの墓(1988年)など。さらに、おもひでぼろぼろ(1991)平成狸合戦ぽんぽこ(1994)。日本の風土や、戦中・戦後の歴史を振り返る作品を制作。

火垂るの墓(1988年)

平成狸合戦ぽんぽこ(1994)

そして、最終章はスケッチの躍動/新たなアニメーションの躍動。高畑が最後に求めたのは、スケッチ風なシンプルな手描きの線画。それも、セル画ではなくデジタル技術を用いた。背景は水彩画風に。

ホーホケキョとなりの山田くん(1999)これも、一部上映されていたが、アニメの原点に戻ったようなほのぼとした素晴らしい作品だった。

そして、遺作となった、かぐや姫の物語(2013年)。

とても素晴らしい展覧会でした。

さて、そろそろ浅草サンバへ。

でも徳は高くないので、安心でござる。この雲を見た人は幸せになれるとも。

でも徳は高くないので、安心でござる。この雲を見た人は幸せになれるとも。