トーハクで開催中の”クレオパトラとエジプトの王妃展”を見てきた。世界中から約180件ものエジプトの名品が上野に集結しているが、やはり一番の関心は、女王や王妃の容姿(汗)。ところが、当時の姿を写した彫刻やレリーフは、もともとあまり残っていなくて、ここにも、それぞれ、一、二品程度。逆にいえば、それだけ貴重なもので、ブログ記事として残しておきたいと書き始めている。

今回は美女の代名詞ともなっている女王クレオパトラをはじめとし、昨年の夏、上野(都美)の古代エジプト展/王妃展にも来られた美しい王妃ハトシェプスト、さらにティイ、加えて、ぼくが今回一番、注目していた王妃ネフェルトイティと、オールスター揃い踏みだ。以下、年代順にみていこう。

王妃ハトシェプスト

新王国・第18王朝時代

トトメス2世~ハトシェプスト女王治世(前1492~前1458年頃)

↑左側の像(ボストン美術館蔵)が、若い時の姿で、トトメス2世の王妃の時代と考えられている。右側の像は、敏腕を振るった女王時代。王を象徴する頭巾と髭をつけた男装の像(ベルリン・エジプト博物館蔵)になっている。夫であるトトメス2世の亡くなったあと、22年間にわたり女王を務めた。公的な場では男装し、あごに付け髭をつけていたと伝えられる。

参考までに。 昨年のぼくの展覧会美女3位に入ったハトシェプスト女王の頭部(メトロポリタン美術館古代エジプト展)。こちらの方がよくみえるかな。

王妃ティイ

新王国・第18王朝時代

アメンヘテプ3世治世(前1388~前1350年頃)

↑王妃ティイは、アメンヘテプ3世の正妃で、アメンヘテプ4世(後述のネフェルトイティが嫁ぐ)の母。この肖像は、王妃の家令を務めたウセルハトの墓の前室奥壁に施されていたもの。額には、エジプト王冠を被った2匹のウラエウス(聖蛇)が、頭上には日輪をもつコブラが取り巻いた台座に、二枚羽根飾りをもつ王冠が。(ベルギー・ブリュッセル、王立美術歴史博物館蔵)

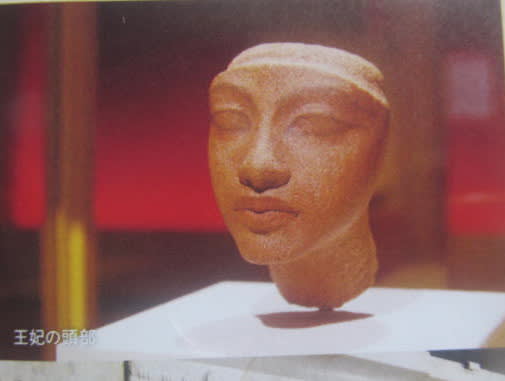

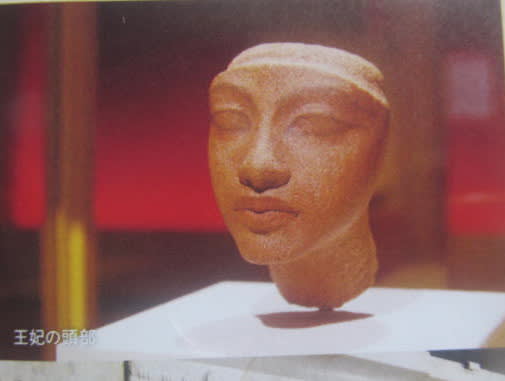

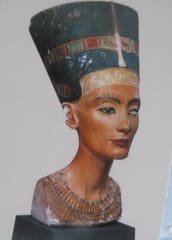

ネフェルトイティ(ネフェルティティ)

新王国・第18王朝時代 アクエンアテン王治世 (前1351~前1334年頃)

ネフェルトイティはアメンヘテプ4世の妃になるや、エジプトのたくさんの神をすべて否定し、沈む太陽神、アテン神のみを信仰するように改めさせ、王の名前まで、アクエンアテン(=アテン神に捧げる)と変えさせた。美しくも、強い女。この時代の芸術も、ありのままを写す表現法が多くなっていく。この王妃の頭部も写実的である。(ベルリン・エジプト博物館蔵)

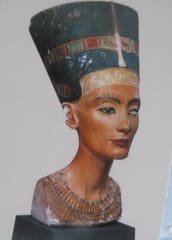

ぼくは2013年にベルリンを旅行し、博物館島にある新博物館(ノイエス・ムゼウム)でネフェルティティの胸像をみている。こちらを併せ見ると、ネフェルトイティの美貌がよりはっきりするかも。

参考までに:ベルリン新博物館(ノイエス・ムゼウム)のネフェルティティの胸像

クレオパトラ

プトレマイオス朝時代(前1世紀中頃) 女王

↑クレオパトラ女王の暮らした王宮などは、海面上昇等によって海底に沈んだため、遺品は少ない。わずかに残る彫刻のひとつ。巻き髪の表現やその制作技術はプトレマイオス朝時代の特徴をよく示すものと考えられている。トリノ古代博物館蔵。

絶世の美女、クレオパトラは後世、いろいろな画家や彫刻家により描かれた。

クレオパトラの死/アッキーレ・グリセンティ筆 ブレシア市立美術館蔵(イタリア)↓

クレオパトラ/ダニエル・デュコマン・ドゥ・ロクレ作 マルセイユ美術館蔵↓

ちなみに、古代エジプトの三大美女というと、前述のクレオパトラとネフェルティティ、あと一人は、ネフェルトイリ(ネフェルタリ)(ラムセス2世の正妃、BC13世紀)だそうだ。この展覧会でも、ラメセス2世の王妃ネフェルトイリと王子(王立美術歴史博物館)の像が飾られている。

美女ばかりでなく、いろいろみているが、今回はこれに絞らせていただいた。とても楽しい展覧会だった。

平成館のガラスに写った向かいの表慶館。ふと、ガラスの向こうの世界に足を踏み入れそうになった。

さて、今日は、雨にも負けず、夏の涼しさにも負けず、スーパーよさこいだ!

でも、浅草は雨も心配。その代り、明日の、原宿のスーパーよさこいと高円寺の阿波踊りは雨が降っても絶対行く!!

でも、浅草は雨も心配。その代り、明日の、原宿のスーパーよさこいと高円寺の阿波踊りは雨が降っても絶対行く!!