こんにちわ。

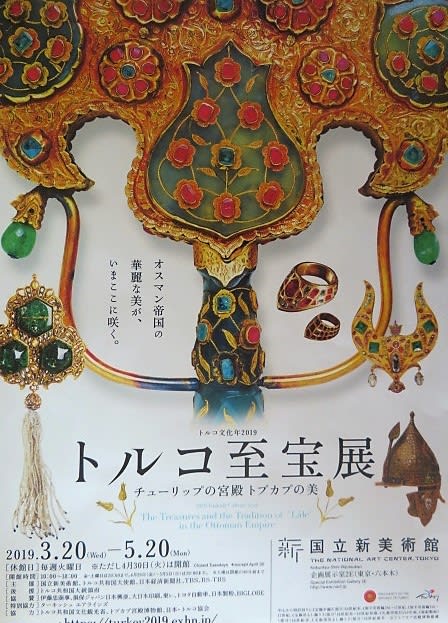

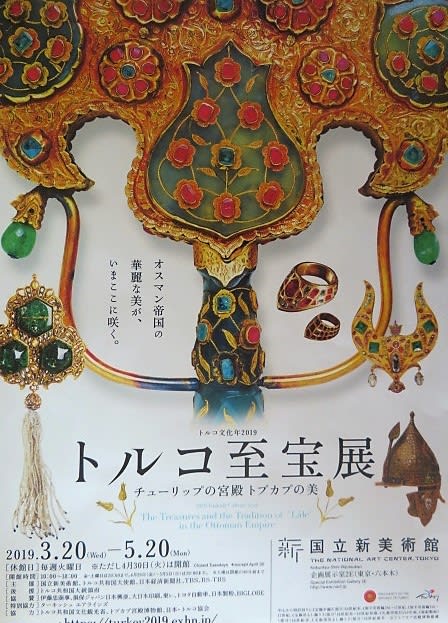

ヨーロッパで訪ねてみたい都市のひとつにトルコのイスタンブールがあるが、まだ願いは叶っていない。国立新美術館で”トルコ至宝展/チューリップの宮殿 トプカプの美”が開催されているのを知り、これ幸いと、先日、出かけてきた。

イスタンブールのトプカプ宮殿博物館が所蔵する、オスマン帝国(1299-1922)の16-19世紀の貴重な宝飾品や美術工芸品が1,2章に多数、展示されている。また、3章ではオスマン帝国のスルタンと日本の皇室との交流を通しての贈答品などがお里帰りしている。以下のような章立てである。

第1章 トプカプ宮殿とスルタン

第2章 オスマン帝国の宮殿とチューリップ

第3章 トルコと日本の交流

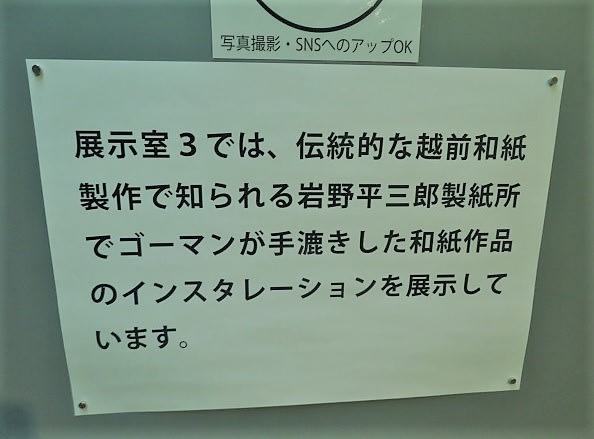

以上、合わせて、170点もの輝くばかりの品々に圧倒された。ここでは写真撮影禁止なので、ちらしや公式サイトの写真の写真で記録しておきたい。

スルタン・メフメト4世宝飾探検

儀式用宝飾水筒

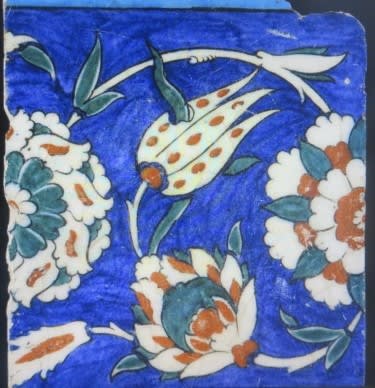

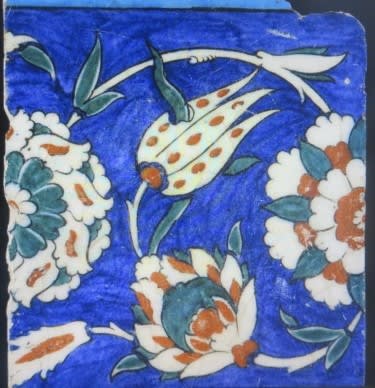

チューリップはオスマン帝国領内に自生する花でしたが、15世紀頃から園芸種の栽培が盛んになり、16世紀になると織物、タイル、陶器、その他の工芸品を装飾するモチーフとして流行しました。さらに18世紀には、チューリップの栽培と品種改良に多大な情熱が注がれました。その数は2000種にも及び、美術のみならず文学においても人気を博し、アフメト3世の1716年〜1730年間には「チューリップ時代」と呼ばれるほどの一時代が築かれました(公式サイトより)。

チューリップ文様のタイルや衣服。

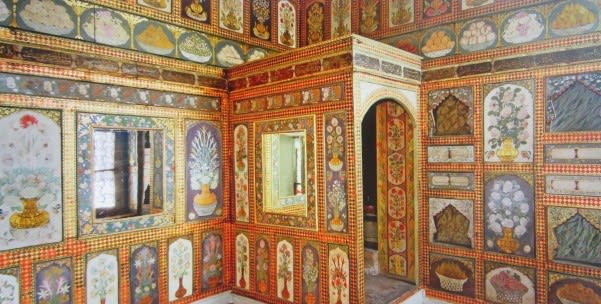

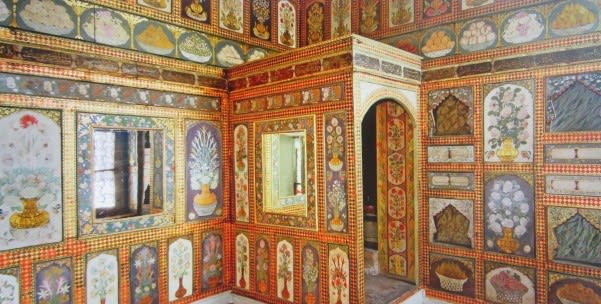

トプカプ宮殿

1453年、メフメト2世によるコンスタンティノープル(現イスタンブル)征服後、ボスフォラス海峡とマルマラ海、金角湾に囲まれた丘に、新たな首都の宮殿として建設され、19世紀半ばまで行政機関とスルタンの住居として使われました。宮殿敷地内にいくつも作られたキョシュクという小規模建築は、遊牧民のテントに由来するとも言われています。歴代スルタンによって増改築が繰り返され、その変容には各時代の芸術潮流や行政組織の変遷が反映されています。1924年、トルコ共和国建国時に博物館となりました。9万点近い美術品と建築でオスマン帝国の歴史やスルタンたちの生活をしのぶことのできる宮殿博物館として、世界中の人々を魅了しています。(公式サイトより)

すばらしい展覧会でした。