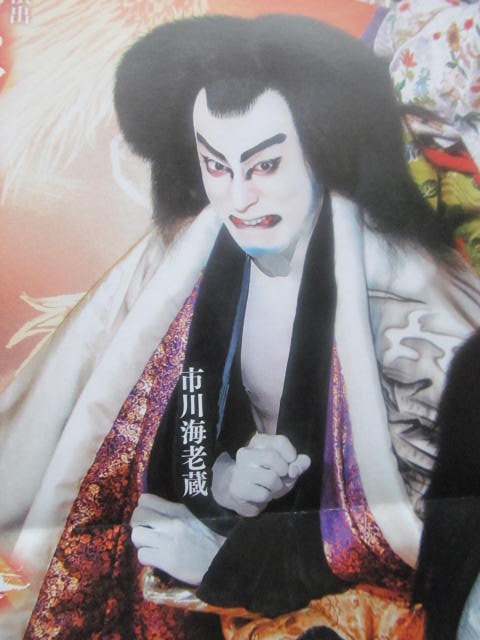

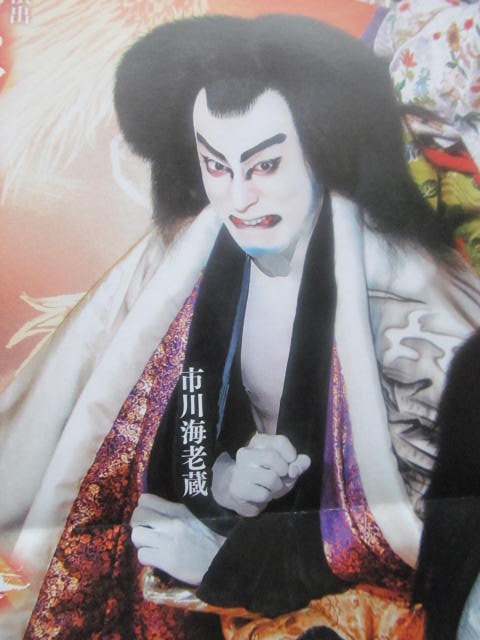

先日、新橋演舞場の初春花形歌舞伎を観てきた。昨年末、海老蔵で〆、また新年、海老蔵で明けた。演目は”石川五右衛門”。

筋書の中で、原作者の樹林伸が、海老蔵のことを、当代随一の”傾き(かぶき)役者”と書いていたが、確かに!歌舞伎役者はかぶかねば面白くない!そして、原作もずいぶんとかぶいている。かぶきとかぶきの相乗効果(笑)でとても面白い歌舞伎となった。

五右衛門といえば、大泥棒で、南禅寺の山門で絶景かな、絶景かなと叫び、最後は鴨川の河原で釜茹でにされてしまうことくらいしか知らないが、実際、史実もほとんどないそうだ。逆に言えば、小説家にとっては、想像力を駆使して、どんな五右衛門史でもつくることができる。

金田一少年の事件簿(さとうふみや)の漫画原作者として知られる樹林伸は、破天荒といってもいい(笑)、五右衛門一代記をつくりあげた。

一幕目、聚楽第に忍び入った五右衛門(海老蔵)は、秀吉の愛妾、お茶々(孝太郎)に出会い、恋に落ちる。そして五右衛門の子を宿どす。

二幕目では、茶々が懐妊したことを知った秀吉(右近)が訪ねてくる。しかし、茶々の、いたたまれない様子と、見慣れぬ銀煙管に秀吉はぴんとくる。五右衛門は、秀吉を南禅寺の山門に呼び出し、茶々の子は自らの子だとあざ笑う。ところが、秀吉は意外な事実を明かす。五右衛門は秀吉の落とし子だったのだ。茶々の子は孫のようなものと喜ぶ。山門前には満開の桜。絶景かな、絶景かな。

一転、三幕目は満州にある臥龍城。ハダ女真族を率いるワンハン(獅童)が城主。部下は櫻嵐女(笑三郎)はじめ、軍隊もすべて女性。理想の女性、が日本に居ることを知り、櫻嵐女らを差し向け、お茶々をさらってくる。その際、こども鶴松を惨殺する。これを知った五右衛門は秀吉から舟をもらい、茶々を取り返しに行く。

ワンハン一味との戦いで五右衛門は海に放り出されるが、建州女真族のヌルハチ(九團次)に助けられる。そして、共通の敵、ワンハンに攻め入るのだった。しかし、途中でヌルハチは一味に襲われ、殺される。五右衛門はヌルハチの、中原の覇王になる夢を受け継ごうと、打倒ワンハンに向け闘志をみなぎらせるのであった。

そして大詰。まず、五右衛門の前に大きく立ちはだかるのは黒龍江の巨大な龍。大決闘の末、五右衛門は征龍の宝刀により悪龍を仕留める。一方、お茶々はワンハンに従わず、あわや、殺されそうになる。そこへ、鳥に乗って、宙乗りの海老蔵が助けにくる。大決戦がおわり、ヌルハチの夢はかなえられるのであった。

万里の長城の場で、巨大な城門で、絶景かな、絶景かなと叫ぶ海老蔵・五右衛門の顔は晴れやかであった。

舞台装置も豪華絢爛、悪龍との海老蔵の大立ち廻りも迫力満点、突如、大ガラス(?)に吊られ、空を飛んでくる宙乗りの海老蔵にも驚かされる。見所満載の、かぶいた、面白い歌舞伎だった。

。。。

ヌルハチは五右衛門と同時代の実在の満州族の長。落ちぶれた明に対抗し、後金国(のちの清)と名乗った。明に攻め入り、連戦連勝で、北京まで攻め入ったが、一度だけ敗北し、そのときの負傷が原因で亡くなる。大清帝国の祖、太祖と呼ばれたのは死後のこと。なお、モンゴル語から自分たちの満州語をつくったのはヌルハチで、文武共優れていたという。(筋書中の朝田富次の文章より)

ヌルハチ

時代背景

ジンギスカンの義経伝説を彷彿とさせる、面白い原作本。五右衛門は釜茹にされず、実は海を渡り、ヌルハチと名を変えて、清国をつくったなんて、わくわくするような物語。

五右衛門(海老蔵)

秀吉(右近)

ワンハン(獅童)

お茶々(孝太郎)

。平成6年、長津田操車区に保存。平成18年、ハチ公前に設置。その際、18メートルの車両を11メートルにカットされた

。平成6年、長津田操車区に保存。平成18年、ハチ公前に設置。その際、18メートルの車両を11メートルにカットされた