東京都美術館で開催されている”世紀の日本画展”の後期もそろそろ終幕を迎えるというので、お花見も兼ねて出掛けた。前期も、もちろん行っているが、前・後期全とっかえというので、行かないわけにはいかない。お馴染みの名画続々で、今回も心ゆくまで楽しんできた。

前田青邨の作品が章を跨ぎ、4点も展示されていたのも嬉しい。最近、余りみていなかった気がしてたからネ。青邨は晩年、ぼくの散歩道である北鎌倉に住み、東慶寺に大きな筆塚と小さなお墓があるので、親しみをもっているノダ(笑)。

青邨の作品。まず、第1章(名作で辿る日本美術院の歩み)に、”京名所八題”8幅が前後期分けて展示されている。清水寺とか先斗町とか、馴染みの名所が空から観てうつくしく。そして、第2章(大正期の名作)には”湯冶場”。これもお馴染みの湯、草津の昼、修善寺の朝(何所の湯?独鈷の湯です )、伊香保の夕方が。風情ある温泉場。それぞれの湯を訪ねた頃を思い出すゼヨ、湯の町エレジー

)、伊香保の夕方が。風情ある温泉場。それぞれの湯を訪ねた頃を思い出すゼヨ、湯の町エレジー 。第3章(歴史をつなぐ、信仰を尊ぶ)では”知盛幻生”。歴史画が顧みられなくなった時代、おい、ちょっと待て、忘れられては困るのことよ!と、86歳で描く、壇ノ浦に沈んだ平家の知盛らの亡霊。歴史画の集大成の評価を得る。そして、光琳の燕子花図屏風を彷彿させるような”芥子図屏風”。黄金色の背景に左隻に蕾、右隻に花の芥子がずらり。これは第4章、”花、鳥、そして命を見つめて”に。さすが、院展の重鎮。

。第3章(歴史をつなぐ、信仰を尊ぶ)では”知盛幻生”。歴史画が顧みられなくなった時代、おい、ちょっと待て、忘れられては困るのことよ!と、86歳で描く、壇ノ浦に沈んだ平家の知盛らの亡霊。歴史画の集大成の評価を得る。そして、光琳の燕子花図屏風を彷彿させるような”芥子図屏風”。黄金色の背景に左隻に蕾、右隻に花の芥子がずらり。これは第4章、”花、鳥、そして命を見つめて”に。さすが、院展の重鎮。

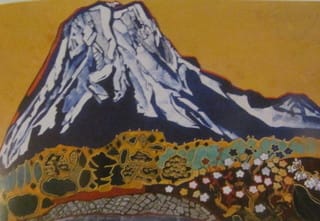

第5章 ”風景の中に”にも印象的な作品が。御舟の群青色の”比叡山”。山の中腹が蠢いているような、霊を感じるような描き方。”群青中毒”になっていたという最後の時期、25歳頃の作。そして、岩橋英遠の全長29mの絵巻物、”道産子追憶の巻”。北海道の四季を描く。冬眠中の熊の親子から始まり、春は朝日に染まる白樺林。コブシの花が咲き、リンゴ畑が次第に春めきて、桜の花も咲く。そして落葉松が芽吹いて、緑の夏が。そのうち赤トンボが飛んできて、それが次第に群れをなし、真っ赤な夕陽に染まるとき、この絵巻のクライマックスがくる。そして、収穫の秋がやってくると、もうすぐその先には厳しい冬の景色が。ヒトの一生の四季のようでもあり、じーんとくる。

画巻では第4章の小茂田青樹の”虫魚画巻”にもカンドウ。蛙、鯉と金魚、灯に集まる蛾など、鰻とどじょう、蜘蛛など前後期6図からなっている。写実的ながら、何か訴えるようなものが。”虫などの写生を重ねて、心を通わせることが必要”との小茂田の言葉も添えられている。心象風景なのである。

第6章は、”幻想の世界”で、第七章は”人の姿”。片岡球子の面構えシリーズ”歌川国芳”。国芳自身が描いた作品を観ているという構図が面白い。肖像画といえば、越路吹雪が寝転んでいる姿を描いた、小倉遊亀の”コーちゃんの休日”も良かった。大スターなので、なかなか会えず、ほとんど印象だけで描いたそうだ。でも、この絵をみて、コーちゃんは、あら、わたしの癖がよく出てるワ、と感想を述べたそうだが、これは日曜美術館で聞いた話。

まだまだ素晴らしい作品がいっぱいですが、キリがないのでこの辺で。前期展感想文もあります。

。。。。。

以下、日曜美術館から。

前田青邨 ”芥子図屏風”

速水御舟 ”比叡山”

小倉遊亀 ”コーちゃんの休日”。 ぼくの、コーちゃんのひみつ(笑)を読みたい方はこちらへ。

平櫛田中 ”禾山笑”。 臨済宗の禅僧西山禾山をモデルにした作品。禾山は、”四十、五十は鼻垂れ小僧、七十、八十男が花”と言っていたそうだから、平櫛はこれに二十を加え、”六十、七十は鼻垂れ小僧、男盛りは百から百から、わしもこれからこれから”と107歳まで生きた。小平の平櫛田中彫刻美術館を訪ねたときの感想文はこちら。

小林古径 ”孔雀”

もう、明日で終幕です。まだの人は、お花見がてらにどうぞ。

今日は 朝から上天気。桜見物は、まず、四谷から入って、半蔵門、千鳥ヶ淵、靖国神社、北の丸公園とめぐり、そしてできれば近美も、という予定です。では、行ってきます。

。こういう食事でも赤ワインを頂くのです

。こういう食事でも赤ワインを頂くのです 。

。

いいともに出演してネ。

いいともに出演してネ。

。

。