平成30年もあとわずかとなりました。

良いお年をお迎え下さい。

大晦日の八幡さまにお参りしました。 第二鳥居から段葛へ。

第二鳥居から段葛へ。

段葛

太鼓橋

舞殿

本殿

破魔矢

大祓い式

流鏑馬道の露店

源氏池には今年もユリカモメが。ウエルカム!

旗上げ弁天社の白鳩

仲良きことは美しきかな(実篤)

では、酔いお年を! 良いお年を!

良いお年を!

平成30年もあとわずかとなりました。

良いお年をお迎え下さい。

大晦日の八幡さまにお参りしました。 第二鳥居から段葛へ。

第二鳥居から段葛へ。

段葛

太鼓橋

舞殿

本殿

破魔矢

大祓い式

流鏑馬道の露店

源氏池には今年もユリカモメが。ウエルカム!

旗上げ弁天社の白鳩

仲良きことは美しきかな(実篤)

では、酔いお年を! 良いお年を!

良いお年を!

おはようございます。2018年もいよいよ大晦日となりました。ぎりぎりとなりましたが、恒例の(笑)、ぼくの2018年展覧会ベスト10を発表したいと思います。気まま生活に入ってからぼちぼち展覧会を見はじめ、5、6年ほどたって、ある程度の数をこなすようになった2012年に、はじめてマイベストテンを記事にしました。今回で、6回目となります。昨年は病気をして半減しましたが、今年は、例年並みに、100前後の展覧会を見ることができました。これらの中から、”これはよかったベスト10”を選出してみました。どうぞ、ご笑覧ください。

2018年展覧会ベスト10

1位 フェルメール展 (上野の森美)

2位 縄文展/一万年の美の鼓動(東博)

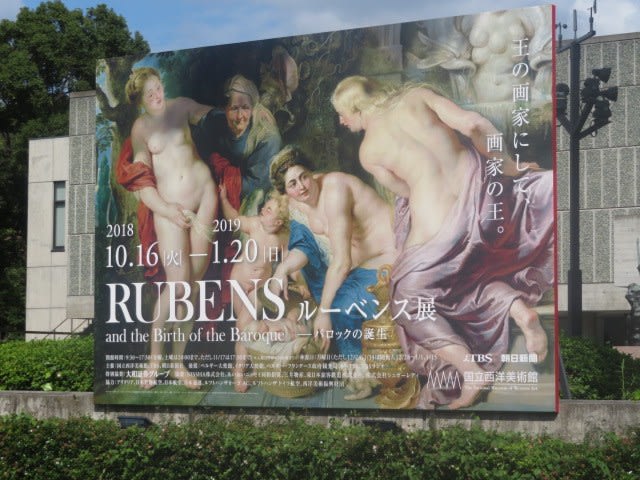

3位 ルーベンス展(西美)

4位 フィリップスコレクション展(三菱一美)

5位 ボナール展(国立新)

6位 藤田嗣治展(都美)

7位 プラド美術館展(西美)

8位 ミケランジェロと理想の身体(西美)

9位 仁和寺と御室派のみほとけ(東博)

10位 ムンク展(都美)

次点 テート・コレクション/ヌード展(横浜美)

もう一人のぼくが選ぶベスト10

1位 小原古邨展(茅ヶ崎美)

2位 吉村芳生/超絶技巧を超えて(東京ステーション)

3位 くまのもの/隈研吾とささやく物質、かたる物質(東京ステーション)

4位 真明解・明治美術(神奈川歴博)

5位 生賴範義展(上野の森美)

6位 横山崋山展(東京ステーション)

7位 田中達也展/見立ての世界(日本橋高島屋)

8位 金魚絵師・深堀隆介展(平塚美)

9位 岡村桂三郎展/異境へ(平塚美)

10位 平家物語/妖しきも美しき(国立公文書館)

次点 土田泰子展(平塚美)

捨てておけないベスト10

1位 名作誕生/つながる日本美術(東博)

2位 至上の印象派展・ビュールレ・コレクション(国立新)

3位 モネ/それからの100年(横浜美)

4位 快慶、定慶のみほとけ・大報恩寺展(東博)

5位 東山魁夷展(国立新)

6位 夢二繚乱(東京ステーション)

7位 ブリューゲル展/画家一族150年の系譜”(都美)

8位 ルーブル美術館展/肖像芸術(国立新)

9位 小倉遊亀展(平塚美)

10位 熊谷守一/生きる喜び展(東近美)

次点 東西美人画の名作/”序の舞”への系譜(芸大美)

科学展・写真展・文学展合わせてベスト10

人体/神秘への挑戦(科博)

昆虫展(科博)

報道写真展2018(日本橋三越)

世界報道写真展(都写真美)

生誕100年記念/ユージン・スミス/楽園への歩み(都写真美)

杉浦郁恵・うつくしい実験/ニューヨークとの50年展(都写真美)

石原裕次郎軌跡展(銀座松屋)

明治、BUNGAKUクリエイターズ(鎌倉文学館)

リスペクト展(鎌倉文学館)

生誕140年 与謝野晶子展 こよひ逢ふ人みなうつくしき(神奈川近代文学館)

馴染みの美術館ベスト10

気軽に何度も出かけ、楽しましませてもらいました。見慣れた所蔵品展が多いのでベスト10にはなかなか入りません。

山種美術館

出光美術館

三井記念美術館

根津美術館

藤沢市浮世絵館

鏑木清方記念美術館

鎌倉国宝館

茅ヶ崎市美術館

三の丸尚蔵館

MOA美術館

それでは、みなさん、平成30年、最後の一日をお元気で!

こんばんわ。

いよいよ、明日は大晦日。天気も良いし、さて、どこへ行こうか。そういえば、今年はまだ、瑞泉寺の紅葉をみていなかった。あそこは鎌倉でも一番、遅くまで輝いているところ、と午後一番に出掛けた。

参道を登ってゆくと、紅葉がきらり。

よし、いけるゾ!思った通り、山門の周囲は、見頃の紅葉!輝く紅葉!

山門前に瑞泉寺ゆかりの吉田松陰の記念碑と二人の歌人の歌碑がある。その周囲も紅葉が輝く。

吉田松陰の叔父さんがここの住職だった。吉備団子をお土産にここを訪ねた。

吉野秀雄の歌碑と紅葉。死をいとひ生をもおそれ人間のゆれ定まらぬ心知るのみ。

ボヘミアン歌人、山崎方代さんの歌碑。瑞泉寺の和尚がくれし小遣いをたしかめおれば雪が降りくる という歌もあるが、ここの歌碑は、手の平に豆腐をのせていそいそといつもの角を曲がりて帰る、という歌。

山門をくぐると、大晦日前日とは思えない華やかなもみじ。ちょうどお日さまも昇ってきていた。ついてる!

平成最後の年の瀬を飾る、見事な瑞泉寺の紅葉だった。これなら正月もみじもいけるゾ!

では、おやすみなさい。お待ちかねの(誰も待ってないてっ )ぼくの展覧会ベスト10は明朝、発表いたしまする。

)ぼくの展覧会ベスト10は明朝、発表いたしまする。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

今朝のお月さまです。

おはようございます。

先日、三井記念美術館に行ってきました。恒例のお正月展示の国宝雪松図屏風が今年はめずらしく年末から見られるというのでね。何度、だまされたかしれない(笑)、年末に行くと、雪松ドノはご不在で、お正月においでになりますと。”国宝雪松図と〇〇”というテーマなのだから、それはおかしいといつも思っていた。ようやくまともになった(笑)。

さて今年のテーマは”国宝雪松図と動物アート”。動物好きななぼくにはうれしいテーマ。まずは、丸山応挙の最高傑作、唯一の国宝である雪松図屏風。いつみても。うっとりする。

何年ぶりかとブログ記事を探してみたら、直近では、2016年の根津美術館の”円山応挙/写生を越えて”だった。あの展覧会はすごかった。この雪松図を中心に重文の二つの屏風、藤花図屏風(根津美術館)と雨竹風竹図屏風(圓光寺)が並んだのだ。

雪松図は、六曲一双で、右隻(上図)は、堂々とした黒松に雪が降り積もる。雪は和紙の地肌の色というから驚く。そして、左隻(下図)には二本の赤松に積もる雪。母と子のような松だと感じる人もいる。そういわれればそう。近寄ってみると、松の葉が針のように描かれている。ここでも雪は描かずに描いた。そして背景は金泥。お正月にぴったりの、おめでたい屏風だ。と、前回のブログに書いている(笑)。

そして、動物アート。その代表が長澤芦雪の白象黒牛屏風。個人蔵で初公開ということだが、どこかで見たような気がする。巨大な白象と黒牛が画面いっぱいに描かれている。黒い牛の脇には白い子犬、白い象の背中には黒い小鳥を添えているのが面白い。

お猿を描かせば右に出る人はいない。森狙仙の作品も。岩上群猿図屏風。

ほかにも、龍や獅子、鳳凰といった想像上の動物、哺乳類のほか、鳥類、魚貝類、昆虫などを描いた絵画、動物をモチーフにした茶道具や工芸品等が多数、並ぶ。昨年は花鳥展だったので、今年はお正月にふさわしい鶴や鶏などに限定したとのこと。

国宝志野茶碗 銘 卯花墻は、茶室「如庵」内で展示されている。

とても素晴らしい展覧会でした。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で。

こんばんわ。

昨日、鎌倉の荏原天神社の寒紅梅が開花したので、ひょっとして、熱海ではもう花盛りではと、いそいそと出掛けた(汗)。さて、どうだったでしょうか。

梅園入り口の紅梅と白梅。どちらも、もう、こんなに咲いていた!はるばるやって来た甲斐があったというもの。

一輪、二輪という段階ではない。花咲く乙女たち(?)というステージ。紅梅は八重寒紅、白梅は冬至梅という品種。今、この早咲きの二品種が、梅園の花咲きレースの先頭を走っている。

この冬至梅はもう花盛り!名前の通り、冬至に見頃になるのかも。

八重寒紅

早咲きの梅だけではない、名残りの紅葉にもびっくり。以前にも見ているが、それはもっと早い時期だった。

加えて、蝋梅もこんなに咲いていた。鎌倉を一歩も二歩もリード。

中山晋平旧宅近くの黄花亜麻にもびっくり。もう、見事に咲きそろっていた。

でも、大部分の梅はまだ、こんなふう。最盛期は1月下旬から二月か。

梅園の”梅まつり”は1月5日から始まるようだ。準備はもう万端。ステージも出来上がっている。

次回はMOA美術館の国宝・紅白梅図屏風が展示される頃に訪ねたい。ここの梅と糸川沿いの熱海桜をセットにね。

今回のMOAの特別展は、竹内栖鳳展。詳しくはのちほど。

今日の夕富士もすばらしかった。とてもいい一日だった。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

MOA美術館、光琳屋敷の紅梅

おはようございます。

冬晴れの朝。今日は下弦の月です!平成最後の年の瀬の下弦の月。

朝日を受けてバラ色に輝く富士山は、年の瀬の富士というよりもお正月富士。はやくこいこいお正月。

大船の観音さまも初日の出をあびて赤い頭巾をかぶっているよう。お正月観音さま。お正月にはもちついてこまをまわして遊びましょう。

なんと、なんと、お月さま、富士山、大船観音さまで、またまた、”冬の大三角”。

でも、正三角形ではなく、下弦の月が入っているだけあって、いい加減な、ひねった大三角。

下弦の月の日くらいは、いい加減に生きよう! ・・・いつもそうだけど。

・・・いつもそうだけど。

それでは、みなさん、今日も一日、たまにはいい加減に生きて、お元気で!

こんばんわ。

鎌倉一早く咲くという荏柄天神社の寒紅梅。今日(12月28日)、お墓詣りの帰途、様子を見に行ってきました。

本殿の右側に寒紅梅の木。まだ咲いていないように見える。

よく見ると、あそこに一つ、ここに一つと合わせて4輪ほど咲いている!

まだ、咲いたばかり。今日、開花宣言ということでいいでしょう!

天神社の方を除いて、ぼくが第一発見者といっていいでしょう!

近くの鎌倉宮の河津桜の開花宣言は12月5日に本ブログで行っているが、その後、どうなったか。

鳥居前の河津桜。だいぶ花数が増えてきました。順調な歩み。

神苑内の河津桜も順調!

なんと、年の瀬もみじも!

。。。。。

父母が眠るお寺の紅葉もまだのこっていた。

お地蔵さんがイチョウの落葉を掃いていた。

お彼岸のときにはおられなかった、観音さまの出現にはびっくり!

改装中だった山門にはニュー仁王様が。

夕富士もきれいで、うれしい一日となった。

では、おやすみなさい。

おはようございます。

今日は28日。仕事納めの方も多いこととでしょう。でも、もみじさんはなかなか仕事納めをしたくないようですね。さて、年の瀬のもみじシリーズ、今日は円覚寺です。

総門前のもみじ、1本だけがんばっています。

総門付近のもみじ

漱石が滞在した帰源院に向かう坂道は今盛りなり。

帰源院の山門

小津安二郎が眠る墓地へ向かう道

墓地への入り口付近

奥のもみじ辺りに小津安二郎、木下恵介らのお墓がある。

仏日庵

仏日庵のハクモクレン

黄梅院

内側からもみじ見物

木の仏さまともみじ

山門の入り口の真民さんの詩

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で。ぼくはお墓参りと年の瀬もみじの探索へ。

こんばんわ。

今朝、久し振りのマイ冬の大三角を見ることができました。お月さまと富士山と大船観音さまを結ぶ白い大三角のこと。ただ、今日のお月さまも富士山も、どちらも、うすぼんやり。でも何とか写真でも、大三角を確認できましたので記事にしようと思いました。

うすぼんやりの冬の大三角。これじゃわからない!ボーっとしてるんじゃねえよと、チコちゃんに叱られそうなので、それぞれの位置にオレンジの印をつけてみました。それらをつなぐと、二等辺三角形になります。

うすぼんやりのお月さま。今晩、寝待月なので、早寝待月。それでボーっとしているのかも。

もっと、ボーっとしてる富士山。

まともなのは、観音さまだけ。

朝のおだやかな風景から一転、夕方の西の空は、まるでチコちゃんがボーっと生きてるんじゃねえよ、と怒れる姿のようでした。

そして、夜、10時頃、東の空に現れた寝待月。見事な月の出でした。

そうそう、本物の冬の大三角もみることができましたよ。

(図はヤフーきっずより)

では、おやすみなさい。

いい夢を。

おはようございます。

世界の歌姫、マリアカラス(1923-1977)のドキュメント伝記映画、”私はマリアカラス”を見てきました。彼女の未完の自叙伝や封印された手紙、私的な映像などをもとにつくられたという。

わがままな天才歌手で、あのギリシャの大富豪オナシスの愛人くらいのことは知っていたが、映画では幼少の頃から亡くなるまで、さまざまなエピソードが紹介される。アテネ音楽院を卒業して、オペラ歌手として頭角を現わし、そして全盛期に入る。1956年には、代表作の一つである”ノルマ”のニューヨーク公演では拍手が鳴りやまず、パリ公演でも大観衆を魅了させる。

これらの公演での生歌唱が聞けるのがうれしい。素晴らしい歌唱。まるで、歌声が竜のように天に昇ってゆくような感じ。映画の始めに、蝶々夫人に扮したカラスの”なんて美しい空”が聞ける。そのあとも名曲が次々と。”清らかな女神よ(ノルマ)”、”歌に生き、恋に生き(トスカ)”、さようなら、過ぎ去った日々よ(椿姫)、恋は野の鳥(カルメン)、母が死に(アンドレア・シェニエ)、私のお父さん(ジャンニ・スキッキ)などなど。

1958年、ローマ歌劇場の”ノルマ”の舞台で一幕だけで降板する。体調不良のためだったが、その公演には大統領や著名人が臨席していた大事な公演だったため、そのあとマスコミから大パッシングを受ける。わがままな、傲慢な女と非難される。2ヶ月後、リスボン公演での”椿姫”の中で歌う”さようなら、過ぎ去った日々よ”の歌詞はカラスの当時の心情と重なっていた。

さらに、追い打ちが。メトロポリタン歌劇場の支配人に、意見具申をしたときに、生意気だと、いきなり、もう、お前は呼ばないと宣告される。

その頃、夫とも不仲となり、オナシスと出会い、恋におちる。オナシスの魅力について、”強烈な個性を持ち、誰でも夢中にさせる人たらし”と綴る。ところが、ある日突然、オナシスはジャクリーン・ケネディと再婚したのだ。”9年も共に過ごしたのに、新聞で知りたくなかった”という手紙が紹介される。寝耳に水だったのだ。

そして、1969年、歌を休んでいたマリア・カラスが映画にデビューする。”王女メディア”の撮影が進む中、オナシスからの復縁の願いが。それを受け入れるカラス。1973年のロンドンを皮切りに、カラスの“復帰コンサートツアー”が始まる。ヨーロッパ、アメリカ、アジアを回り、最後は日本で。歌う喜びを取り戻すカラスだった。しかし、1975年、病に倒れたオナシスが死を迎える。その2年後、カラスもパリの自宅で心臓発作で、53年の生涯を終える。

マリアとして生きるには、カラスの名が重すぎると語った、マリアカラスの生涯を知ることができ、また、なによりも素晴らしい歌声をたくさん聞け、楽しめた映画であった。

マリアカラス(バラ)

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!