おはようございます。

平塚美術館で小倉遊亀展を見てからだいぶ経つが、先日、図書館で遊亀(ゆき)さんの関係者が書かれた雑誌記事を読み、へーそうだったんだということがいくつもあった。

遊亀というのは筆名と思っていたが、本名とのこと。父親が”亀が手や足を優雅に遊ばせるような一生を”という思いを込めてつけたのだそうだ。ところが父親は、宮仕えはもうこりごりだと、一旗あげようと家族を置いて、満州へ出掛けてしまった。遊亀が10才のときで、それ以来、音沙汰がなかったそうだ。この日を境に、安定な生活は崩れ、母親の和裁でなんとか暮らしていた。遊亀は成績も良かったので、奨学金や米問屋の御隠居さんの援助で、難関の奈良の女子高等師範の国語漢文科に進むことができた。卒業後は好きな絵を続けたいため、正規の教師にはならず、時間がとれる非常勤講師として横浜のミッションスクールなどに勤務した。そして25才のとき、意を決して、大磯に住む安田靫彦を訪ねた。そこから小倉遊亀(1895-2000)の画家としてのスタートが切られた。院展で入選を繰り返し、37歳で土牛と同時に同人となった。

また、1951年にマチス展を見て、西洋絵画に感化されたようだ。そういえば、月(1955)は、マチスのダンスを思わせる。

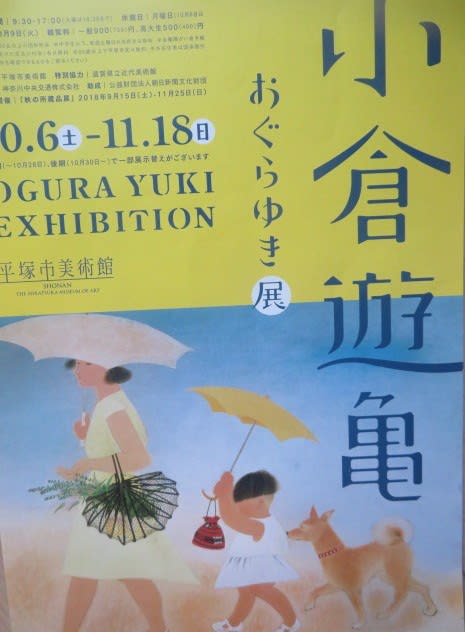

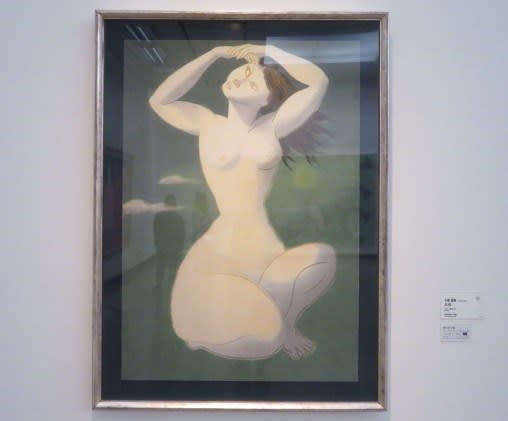

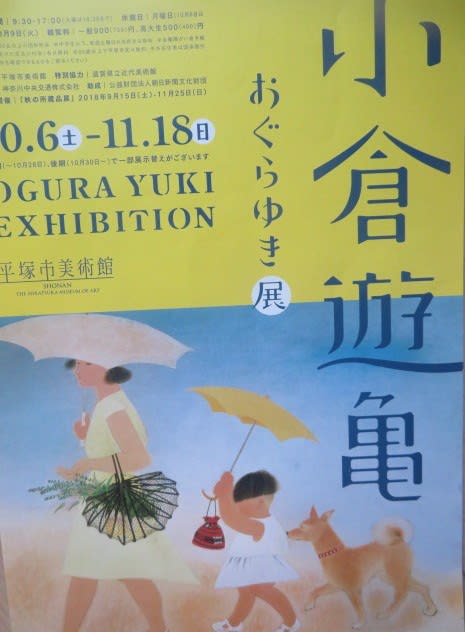

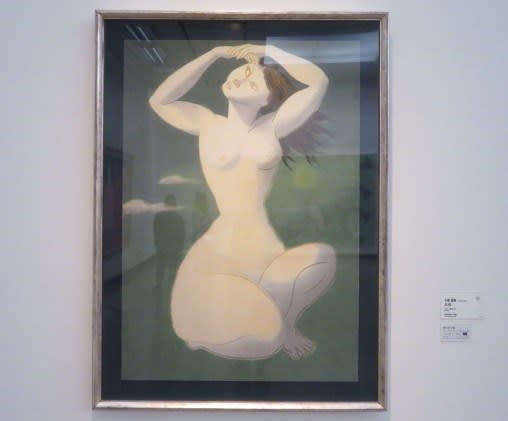

神奈川では、2001年の鎌倉芸術館の追悼展以来17年ぶりとなる本格的回顧展とのこと。遊亀の故郷、滋賀県立美術館からのものを中心に、120点もの作品が集結している。名作も藝大美術館から名作”径”、東近美から”浴女”、都立現代美術館からコーちゃんの休日、ほか多数、やってきた。では、名品のいくつかを。

ポスターにもなった”径”(1966)生きることのよろこびを感じる、そんな思いを描きたかった、と。

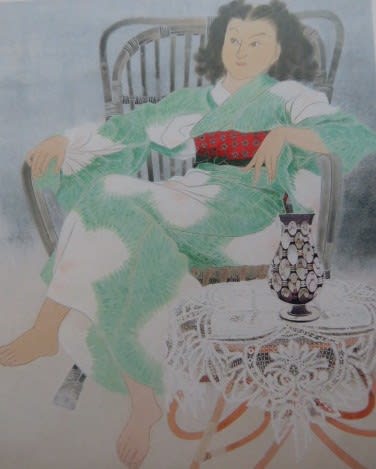

良夜(横浜美、1957)

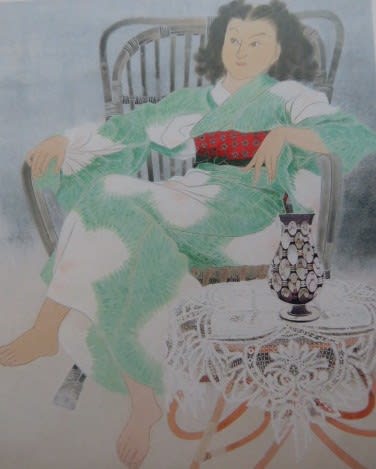

舞妓(京都国立近代美、1969)たまたま宴席で出会った舞妓さんにモデルになってもらった。

娘(滋賀県立美術館、1951)

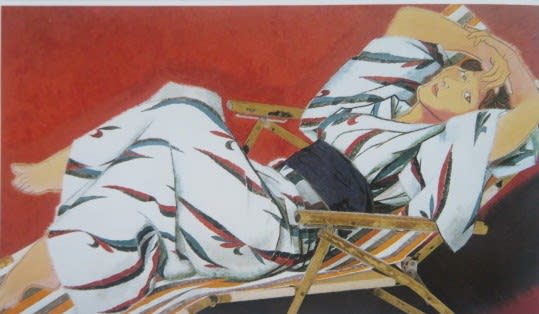

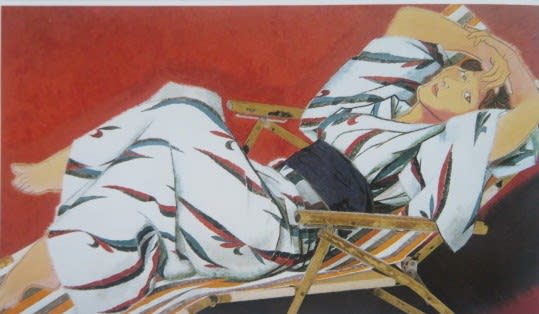

コーちゃんの休日(都現代美術館、1960)越路吹雪がモデル。私の癖がよく出ていると、ほめられる。

素晴らしい展覧会でした。そうそう、遊亀さんは、晩年、105才まで、北鎌倉の浄智寺の裏にお住まいだったんですよ。

こんなふうな家が多い。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

↓

↓