こんにちわ。

夏の終わりの宝戒寺へ。期待していたのは、彼岸花の花茎が伸びていて、一つふたつ花を咲かせているのがあるかもと。でも、花茎の芽さえ出ていない。この猛暑で地上の出るのにすっかりおじけついてしまったのか。黄金色のはいつもなら咲いているけどね。それさえもなし。ここは白萩が有名だが、こちらも、ひとつも花がない。ただ、わずかに残った(大風にやられて、倒れてしまった)酔芙蓉の花とシロシキブが見られただけ。でも、誰もいない静かな境内を巡り、木陰でかすかな秋風に吹かれているのもいいものだ。

宝戒寺の参道

鐘楼前の酔芙蓉

シロシキブ

柏槙の大木と本堂

聖徳太子堂前の百日紅

本堂

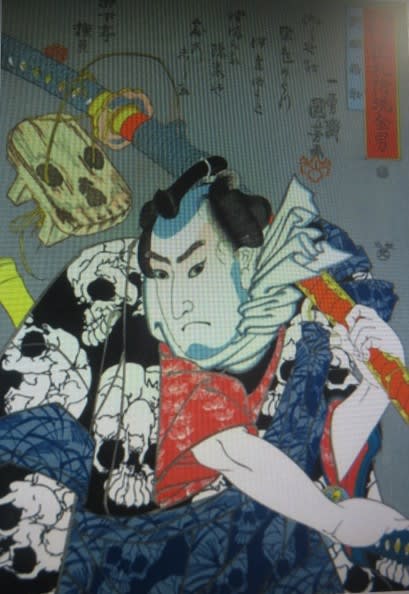

本堂から読経が聞こえてきた。ふと、高倉健さんのことを思い出した。宝戒寺は北条氏当主の館のあったところで、高時のときに新田義貞に攻められ、そこは灰燼に帰した。ここのすぐ近くに、高時以下部下が自害した、東勝寺跡がある。このとき有力部下の一人苅田式部大夫篤時も自害した。宝戒寺はこれらの方々の怨念を鎮めるために建てられたお寺なのだ。篤時の子供は岡山へ、山口(大内氏)へと逃げのび、その後、北九州に落ち着き、子孫の方が両替商、小松屋を営み、成功され、江戸時代の(東路日記で有名な)小田宅子さんや、現代の高倉健さんに繋がっていった。詳しくはここをどうぞ。ご存命の頃は本堂内に健さんのお供え物がいつもあった。

ここには水琴窟もある。ここで、涼やかな音色を聞いて、一休み。

鎌倉駅へ戻る途中の妙隆寺の酔芙蓉もまた見学した。一週間ほどしかたっていないが、もうだいぶ少なくなっていた。

むしろ白芙蓉に惹かれた。

白いノボタンも。

大巧寺の酔芙蓉は今が盛りだった。