ブログを見たらクリックしてね

大原、三千院に来て、すでに1時間余りになるミモロ。

「修学旅行生のように、ただ見ればいいってもんじゃないでしょ。

やはり大人は、このひとときを十分に味わわないと・・・」と、自慢気に鼻をピクピクさせながら一言。

「ここで、お抹茶をいただきながら、お庭の鑑賞に浸りたい・・・」

そういうと、トコトコ緋毛氈の上に。

運ばれたお抹茶と羊羹を前に、しばし、庭を眺めています。

「もう我慢できない、頂こう!」

やはりミモロのお目当ては、羊羹とお茶。庭の景色の鑑賞もそこそこに、羊羹を頬ばるミモロです。

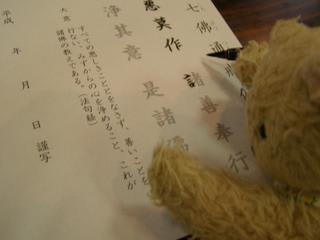

また、客殿奥に進むと、そこには、写経場がありました。

訪れた人がいつでも参加できるもので、静かに会場に入り、机の前に。

まずは、心を落着かせ、いよいよ写経を始めます。

ここでは、写経のお手本の薄地を筆ペンでなぞります。

「簡単そうだけど、お手本の文字からはみだしちゃう・・・」

自分の文字の癖ではなく、お手本に忠実に書くことに集中しましょう。

書き終わったら、名前を書いて、前の箱に納めます。

そして、ミモロは、志を納めました。

「なんか心が鎮まったよう・・・」

そんな気がするミモロです。

さて、ここ三千院では、8月14、15日 午後18時から20時30分にかけて、寄贈されたロウソクに火を灯し、

世界平和と諸願成就を願い「千年の祈り」が捧げられます。

境内には、多くのロウソクの灯りが煌き、阿弥陀様もライトアップされ、幻想的な景色がそこに。

ミモロは、そこで灯されるロウソクを1本献灯(1000円)しました。

「日本の平穏と、それから私の厄払いと開運をお願いしたの・・・」。ロウソクにそんなにお願いを書いたの?

献灯の折、頂いた団扇を持つミモロ。「14日か15日は、見に来たい!みんなの幸せをお祈りしなくちゃね」

8月が楽しみね・・・・。ぜひ、多く方のお祈りが、東日本大震災で被害を受けられた方々に届きますように・・・。

詳しくは、三千院のホームページで。