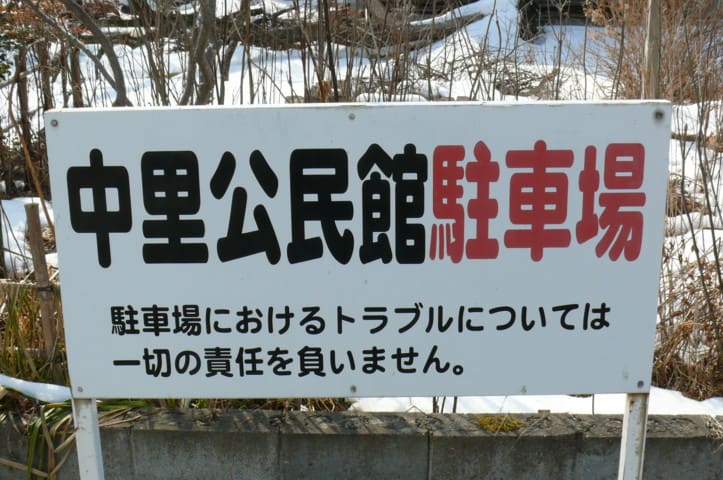

2012年2月22日(水)、コープ一関コルザ(生協一関店・一関市石畑)から住宅街を通って中里公民館~JR山目駅まで行き、県道260号線(陸羽街道、旧国道4号線)の方を通って戻りました。

山目二丁目の稲荷神社に立ち寄り、<strongt></strongt>山目郵便局~一関市立中里児童公園(山目町一丁目25-6)~宮下町~宮前町と裏道を歩いてみました。山目中学校の校庭下の民家の畑に植えられているアカメヤナギ(赤芽柳)/フリソデヤナギ(振袖柳)が、赤い色をした花穂を沢山つけていました。

アカメヤナギ(赤芽柳)/フリソデヤナギ(振袖柳) ヤナギ科 ヤナギ属 Salix × leucopithecia

最近まで雄株のみ知られていたが、1981年に栃木県大田原市で川村文吾が雌株を発見し、木村有香によってヤマネコヤナギとネコヤナギの雑種であることが確認された。高さは2~4mになる。枝は冬、日の当たる方が赤くなる。3~4月、葉よりも早く長さ約5㎝の大きな尾状花序をつける。雄花の雄しべは2個で、苞は白い絹毛に覆われている。冬芽が紅色なので花屋では「アカメヤナギ(赤芽柳)」と呼んでいる。用途:庭木、護岸樹、花材。[山と渓谷社発行「山渓カラー名鑑・日本の樹木」より]

https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=33797412&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:フリソデヤナギ(振袖柳)/アカメヤナギ(赤芽柳)]

http://blog.goo.ne.jp/botanicallife3-1956/e/2322a6ca280e39722c47961d297813e0 [フリソデヤナギ:多摩ニュータウン植物記Part3]

http://gogen-allguide.com/hu/furisodeyanagi.html [フリソデヤナギ(振袖柳):語源由来辞典]

http://flower.heartfullunch.com/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%BD%E3%83%87%E3%83%A4%E3%83%8A%E3%82%AE%EF%BC%88%E6%8C%AF%E8%A2%96%E6%9F%B3%EF%BC%89/ [フリソデヤナギ(振袖柳):花と緑の写真集]

http://www.hana300.com/furiso.html [振袖柳(フリソデヤナギ)]

http://hananouta.web.infoseek.co.jp/page_thumb1271.html [フリソデヤナギ]