ベートーヴェンの最後のソナタ《op.111》

そしてショパン後期の作《幻想ポロネーズ》

この両者が「ただごとならぬ」音楽であることを、

我々は人間として感じずにはいられないであろう

ということを先日は書いてみようと試みました。

ここではもうひとつ、

今の自分に考えられる限りのこの「ただごとならぬ」

両作曲家、両作品に共通する音楽の姿を

文章に表すことが出来るかどうか、

さらに試みてみようと思います。

◇◆◇◆

今回のキーワードは

「C-Dur(ハ長調)」という調性。

澄み切った、純粋で汚れのない、清らかという

イメージが当てはまる調性かと思われます。

理由をひとつ挙げられるとすれば、

「♯(シャープ)」「♭(フラット)」等の臨時記号の

ひとつもないことが、この「C-Dur」という調性が

混じりけのない、澄み切ったものであるという印象を

我々に与える理由の一つとなるのかなと思われます。

◇◆◇◆

さて、

●まずはショパン《幻想ポロネーズAs-Dur(変イ長調)》から

この「C-Dur」を探ってみることにします。

原調は上記の通りの「As-Dur」なのですが、

この曲において出てくる「C-Dur」の響きは

とても印象深く重要な局面において現れるようです。

先日の記事に書きました「多重Tr.」の場面から

高まる緊張感がついには解き放たれ、

左手の波打つような伴奏に乗った歌がうたわれ、

そして歌が止み、底のほうへと静かに降りてゆく左手に導かれ

ついに再び、

《幻想ポロネーズ》冒頭の印象深い「和音とアルページオ」が

「pp」という静けさを伴って「D-Dur(ニ長調)」の調性となって

戻って来ます。

続いて現れるこの楽想、ついに

「C-Dur」となって現れます、

しかも幻想的なアルページオに

初めて「f(フォルテ)」という音量が伴って!!

《幻想ポロネーズ》において、この「和音とアルページオ」の楽想が

繰り返されるのは、大きな特徴と考えることができましょう。

この曲において、

この「和音とアルページオ」の楽想は数えてみると

冒頭に4回、

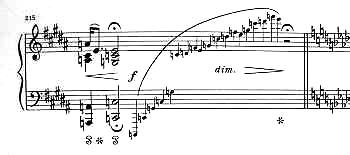

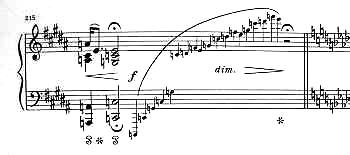

そして上記の【譜例1「D-Dur」】【譜例2「 C-Dur」】

と現れる2回の、計6回出てくることになるのですが、

作曲家ショパンにより故意的に「小さな音符」で書かれている

幻想的なアルページオが「f」という音量で奏されるのは、

この最後の6回目、

「C-Dur」

の時のみであります。

幻想はついに目の前に真実の姿となって現る

それは

神々しく、堂々たる姿で、

神の絶対的存在をそこに見出す

・・・そんな印象が今の私には思い起こされます。

☆ところで、ショパン自身、

作曲の過程において、当初この曲をなんと名づけたものか分からず、

最終的に辛うじてこの名が付けられたという経緯は

非常に興味深いものです。

◇◆◇◆

さて、

●もう一方のベートーヴェン最後のソナタ《op.111》における

「C-Dur」を探してみますと、

II楽章、まるまる「C-Dur」です。はい、それはいいのですが、

上記のショパン《幻想ポロネーズ》からのヒントを頼りに、

この《op.111》II楽章における印象深い「f」による

「C-Dur」の響きを探ります。

すると、

先日の記事でも触れた「多重Tr.」の場所、

あの緊張感溢れる長い長いTr.の始まるところ、

左手による荘厳なまでの堂々とした「f」による

あのモチーフ(動機)「ド~ソソ~~」

神がついにその真の姿をあらわす瞬間・・・

・・・そんな印象が今の私には思い起こされます。

◇◆◇◆

今の自分にとって、

この《op.111》と《幻想ポロネーズ》は、共に

神の存在を抜きには理解することの出来ない音楽と

感ぜずにはいられなのです。

それは、特定の宗教に限定したものではない

一人の人間として感じることがある「神」の存在を、

彼ら大音楽家・大作曲家が一つの音楽作品としてしまった

奇跡のような出来事、

これが、

ベートーヴェン《op.111》、ショパン《幻想ポロネーズ》を

「ただごとならぬ」音楽と思われせる原因なのかと考えることが

できるのかもしれません。

◇◆◇◆

《op.111》のレッスンで、

滅多に曲の物語という話には触れない師匠がこのように言いました。

「4つ目の変奏曲は人の死ぬ間際、

息が途切れ途切れになりながら

歌をうたおうとする姿が描かれている」

これを信じるならば、

ついには息絶え、ふたりの天使に導かれて

霊魂が肉体から離れた先に、

C-Durの「f(フォルテ)」の響きとともに

神が姿を現す・・・

そんな物語を、

ベートーヴェン最後のソナタから沸きあがらせることが

できるのかもしれません。だから、ベートーヴェンは

このソナタを2楽章で終わらせてしまった・・・

それ以上は書かなかった・・・書けなかった・・・

そんな理由が、

なんとなく分かるような気がするのです。

………………………………

音楽ブログランキング、

人気blogランキング、

クラシックブログランキング

………………………………

そしてショパン後期の作《幻想ポロネーズ》

この両者が「ただごとならぬ」音楽であることを、

我々は人間として感じずにはいられないであろう

ということを先日は書いてみようと試みました。

ここではもうひとつ、

今の自分に考えられる限りのこの「ただごとならぬ」

両作曲家、両作品に共通する音楽の姿を

文章に表すことが出来るかどうか、

さらに試みてみようと思います。

◇◆◇◆

今回のキーワードは

「C-Dur(ハ長調)」という調性。

澄み切った、純粋で汚れのない、清らかという

イメージが当てはまる調性かと思われます。

理由をひとつ挙げられるとすれば、

「♯(シャープ)」「♭(フラット)」等の臨時記号の

ひとつもないことが、この「C-Dur」という調性が

混じりけのない、澄み切ったものであるという印象を

我々に与える理由の一つとなるのかなと思われます。

◇◆◇◆

さて、

●まずはショパン《幻想ポロネーズAs-Dur(変イ長調)》から

この「C-Dur」を探ってみることにします。

原調は上記の通りの「As-Dur」なのですが、

この曲において出てくる「C-Dur」の響きは

とても印象深く重要な局面において現れるようです。

先日の記事に書きました「多重Tr.」の場面から

高まる緊張感がついには解き放たれ、

左手の波打つような伴奏に乗った歌がうたわれ、

そして歌が止み、底のほうへと静かに降りてゆく左手に導かれ

ついに再び、

《幻想ポロネーズ》冒頭の印象深い「和音とアルページオ」が

「pp」という静けさを伴って「D-Dur(ニ長調)」の調性となって

戻って来ます。

続いて現れるこの楽想、ついに

「C-Dur」となって現れます、

しかも幻想的なアルページオに

初めて「f(フォルテ)」という音量が伴って!!

《幻想ポロネーズ》において、この「和音とアルページオ」の楽想が

繰り返されるのは、大きな特徴と考えることができましょう。

この曲において、

この「和音とアルページオ」の楽想は数えてみると

冒頭に4回、

そして上記の【譜例1「D-Dur」】【譜例2「 C-Dur」】

と現れる2回の、計6回出てくることになるのですが、

作曲家ショパンにより故意的に「小さな音符」で書かれている

幻想的なアルページオが「f」という音量で奏されるのは、

この最後の6回目、

「C-Dur」

の時のみであります。

幻想はついに目の前に真実の姿となって現る

それは

神々しく、堂々たる姿で、

神の絶対的存在をそこに見出す

・・・そんな印象が今の私には思い起こされます。

☆ところで、ショパン自身、

作曲の過程において、当初この曲をなんと名づけたものか分からず、

最終的に辛うじてこの名が付けられたという経緯は

非常に興味深いものです。

◇◆◇◆

さて、

●もう一方のベートーヴェン最後のソナタ《op.111》における

「C-Dur」を探してみますと、

II楽章、まるまる「C-Dur」です。はい、それはいいのですが、

上記のショパン《幻想ポロネーズ》からのヒントを頼りに、

この《op.111》II楽章における印象深い「f」による

「C-Dur」の響きを探ります。

すると、

先日の記事でも触れた「多重Tr.」の場所、

あの緊張感溢れる長い長いTr.の始まるところ、

左手による荘厳なまでの堂々とした「f」による

あのモチーフ(動機)「ド~ソソ~~」

神がついにその真の姿をあらわす瞬間・・・

・・・そんな印象が今の私には思い起こされます。

◇◆◇◆

今の自分にとって、

この《op.111》と《幻想ポロネーズ》は、共に

神の存在を抜きには理解することの出来ない音楽と

感ぜずにはいられなのです。

それは、特定の宗教に限定したものではない

一人の人間として感じることがある「神」の存在を、

彼ら大音楽家・大作曲家が一つの音楽作品としてしまった

奇跡のような出来事、

これが、

ベートーヴェン《op.111》、ショパン《幻想ポロネーズ》を

「ただごとならぬ」音楽と思われせる原因なのかと考えることが

できるのかもしれません。

◇◆◇◆

《op.111》のレッスンで、

滅多に曲の物語という話には触れない師匠がこのように言いました。

「4つ目の変奏曲は人の死ぬ間際、

息が途切れ途切れになりながら

歌をうたおうとする姿が描かれている」

これを信じるならば、

ついには息絶え、ふたりの天使に導かれて

霊魂が肉体から離れた先に、

C-Durの「f(フォルテ)」の響きとともに

神が姿を現す・・・

そんな物語を、

ベートーヴェン最後のソナタから沸きあがらせることが

できるのかもしれません。だから、ベートーヴェンは

このソナタを2楽章で終わらせてしまった・・・

それ以上は書かなかった・・・書けなかった・・・

そんな理由が、

なんとなく分かるような気がするのです。

………………………………

音楽ブログランキング、

人気blogランキング、

クラシックブログランキング

………………………………