演奏する者、きっと誰もが一度は考え、

そしてちょっと落胆してしまうことだと思うのですが・・・

それは、

演奏会・コンサート・音楽会において、

「会場にいる人、全員が皆感動し満足することがあるのかどうか」という問題・・・

きっと、答えは

「いや、それはさすがに無いだろう・・・」

というものではないでしょうか・・・

これは、ちょっと寂しい答えですよね。

でも、反論することも出来なさそう・・ . . . 本文を読む

ショパン《スケルツォ 第2番 作品31》で

作曲者が目指したのは、

正にこれなのでは、と、今、練習しながら強く思いました。

「死は淘汰された!!」

肺結核などの病気を患いながらも

必死に生きようとする頃のショパンの力強い声が聞こえてくるかのよう・・・!!

まるで、

ブラームスの《ドイツ・レクイエム》や

http://blog.goo.ne.jp/pianist-gensegawa/e/5 . . . 本文を読む

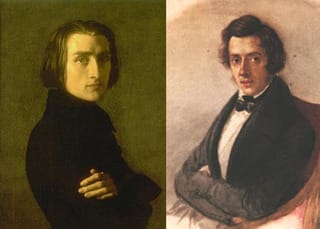

F.リスト

F.ショパン

ともに19世紀始めに生まれた

ピアノ音楽史上に輝く巨大な二つの金星といえましょう。

とはいえ、

二人のタイプは大きく異なります。

どちらかというと性格的・活動的に内向的なショパン、

一方の見事に外交的なリスト。

ひとつの作品は、完璧に仕上げて世に出すショパン、

作品をその都度改善してゆくリスト。

若くして亡くなるショパン、

老齢まで生きたリスト . . . 本文を読む

「舞台の上で緊張する・あがる」

ということに関して・・・

孤高のピアニスト、

マリア・ジョアオ・ピリシュ女史が

以前おっしゃられていた印象的な言葉があります。

「ナーヴァスになるのはあたりまえ。

だから、ナーヴァスな感情を、

あっちへ追いやろう!!とするのでなく、

そう、しかたないわね、いらっしゃい・・・

と受け入れてあげるのです。」

そんな内容だったでしょうか . . . 本文を読む

◆クラシック音楽道場◆

~ 音楽家・ピアニスト 瀬川玄 主催 ~

次回の東京・表参道におけるクラシック音楽道場(7月14日)は、

今年、生誕200年を迎えた作曲家、

R.シューマン作曲《謝肉祭 op.9》をテーマにお送りしたく思います。

楽曲《謝肉祭》に秘められたロベルト・シューマンの

とある恋愛事件の真相(!?)を暴きださんとする試みです。

ご来場ご希望の方は、

お手持ちの《謝肉祭》 . . . 本文を読む

私のドイツ留学が終わってから、

もう数年が経ちましたが・・・

今なお、師匠クラウス・シルデ先生の声が、

ピアノを弾く際など、

音楽を通して聞こえてきたりするのです。

すると、ふと今さら思い付くことは、

先生はレッスン中、

生徒の演奏を指導しながら、

それが成功し、とても上手に、美しく音楽が奏でられた際に、

「Ja~~~!!(そうだ~~!!)」

と、嬉しさをあらわに

喜んで下さること . . . 本文を読む

ショパン作曲の名作、

《スケルツォ第2番 op.31》

冒頭を、ショパン自身が「死の館のような雰囲気で」

と言及したのが確かならば、

やはり、きっと、

この音楽は、「死」と「生」と、その狭間にいる「人間」をテーマとした

大スペクタクル・ドラマなのではないだろうか!?

というアイディアが、

今日は一段と強く感じられました・・・

中間部の、超絶技巧を要する

ピアノの鍵盤の上下を飛び回る(正確 . . . 本文を読む

今夜は、

東京の晴海、第一生命ホールにて

J.S.バッハ作曲の大曲《ゴールドベルク変奏曲》を聴いてきました。

演奏者は、イタリア人ピアニストのアンドレア・パドヴァ氏で見事な演奏!!

これが後半、

ピアノによる演奏で(←チェンバロで弾くのが元来の姿といえるから)、

実は前半は、

日本人奏者、大木和音さんのチェンバロでの演奏による

J.S.バッハ《パルティータ第1番》《同第6番》でした。

(こち . . . 本文を読む

ツェルニーの練習曲(今弾いていたのはop.299)を弾きながら、

一曲を数回繰り返し弾いて

だんだん調子が良くなってくると、

速い音符達が、明瞭に脳裏に描かれるようになり、

それと同時進行で指も動いてゆくと・・・

すると、

なんだか途中から、頭の中が、すっきり爽快、なんだか

頭が良くなったかのような(!?)気がしました。

(↑当社比・自己満足(爆))

指を動かすこと、体を動かすことは、

も . . . 本文を読む

音楽には、

拍子がありましょう。

4拍子とか、3拍子とか、2拍子とか言われるのがそれです。

あるいは、

「8分の6拍子」というのは、

三連音符型が「二つ」集まったものと捉えられます。

そう考えると、

「8分の3拍子」というのは、三連音符型が「一つ」で、

一小節が1拍子、とも考えられるわけです。

さて、一小節が1拍子となってしまったら、

あまりに音楽が単純になり過ぎてはしまわないだろうか . . . 本文を読む

音楽の演奏において、

「感情過多」

「ロマンティック過ぎ」という

演奏に対する批判を耳にすることがあります。

これについて、ちょっと考えを巡らせてみたのですが、

その原因となるのは、もしかすると、

「音楽の・楽曲の必要としていない抑揚」

をした場合の印象なのではないだろうか?と。

では、

音楽の表現として「必要」なものか、「必要でない」ものか、

その判断は、一体誰が、何が下すのであろうか . . . 本文を読む