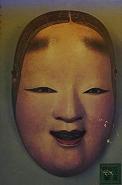

日本の伝統的文化「能」において、

「幽玄」という言葉がよく使われるようです。

幽玄とは、世阿弥著『花伝書』から一部取り出しますと、

―――――――――――――――――――――――――――――

たとへば、人においては、女御・更衣、または優女・好色・美男、

草木には花のたぐひ。か様の数々は、その形、幽玄のものなり

―――――――――――――――――――――――――――――

だそうです。

自分は肝心の能に関して、実物をあまりよく知らず

書物『花伝書』のみからそのイメージを膨らませるのは

多少危険なことかもしれないのですが、それにしても、

西洋クラシック音楽を追求するに当たり、

この歴史ある日本の文化から実に多大なるヒントを

見出すことができるのが、とてつもなく興味深いところと

感じずにはいられません。

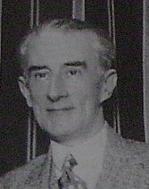

20世紀フランスの作曲家

モーリス・ラヴェルMaurice Ravel

彼の作品、

《亡き王女のためのパヴァーヌPavane pour une infante defante》

この世の音・歌と、あちらの世界からの音が入り混じって

両者が会話をするかのような音楽とも思える名曲です。ふと、

「幽玄」

という言葉がこの音楽に当てはまるように思えたのでした。

さらには、ラヴェル最後のピアノ独奏曲、

第一次世界大戦で散った友人達に捧げられた

《クープランの墓Le tombeau de Couperin》にも、「幽玄」な要素が満載と感じられそうです。

能のあらすじには、よく幽霊のような役柄が出てくると聞きます。

上記のラヴェルの音楽達も「亡き人」がキーワードになっているようで、

ここに「幽玄」の共通点を見つけることができるのかな、などと

想像を巡らせてもみました。

「幽玄」という感覚が時代と場所(国)を越えた普遍的なものであるとすれば、

これはとても興味深いことのように思われるのでした。

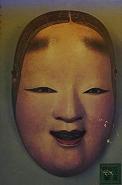

「幽玄」という言葉がよく使われるようです。

幽玄とは、世阿弥著『花伝書』から一部取り出しますと、

―――――――――――――――――――――――――――――

たとへば、人においては、女御・更衣、または優女・好色・美男、

草木には花のたぐひ。か様の数々は、その形、幽玄のものなり

―――――――――――――――――――――――――――――

だそうです。

自分は肝心の能に関して、実物をあまりよく知らず

書物『花伝書』のみからそのイメージを膨らませるのは

多少危険なことかもしれないのですが、それにしても、

西洋クラシック音楽を追求するに当たり、

この歴史ある日本の文化から実に多大なるヒントを

見出すことができるのが、とてつもなく興味深いところと

感じずにはいられません。

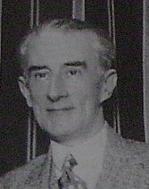

20世紀フランスの作曲家

モーリス・ラヴェルMaurice Ravel

彼の作品、

《亡き王女のためのパヴァーヌPavane pour une infante defante》

この世の音・歌と、あちらの世界からの音が入り混じって

両者が会話をするかのような音楽とも思える名曲です。ふと、

「幽玄」

という言葉がこの音楽に当てはまるように思えたのでした。

さらには、ラヴェル最後のピアノ独奏曲、

第一次世界大戦で散った友人達に捧げられた

《クープランの墓Le tombeau de Couperin》にも、「幽玄」な要素が満載と感じられそうです。

能のあらすじには、よく幽霊のような役柄が出てくると聞きます。

上記のラヴェルの音楽達も「亡き人」がキーワードになっているようで、

ここに「幽玄」の共通点を見つけることができるのかな、などと

想像を巡らせてもみました。

「幽玄」という感覚が時代と場所(国)を越えた普遍的なものであるとすれば、

これはとても興味深いことのように思われるのでした。