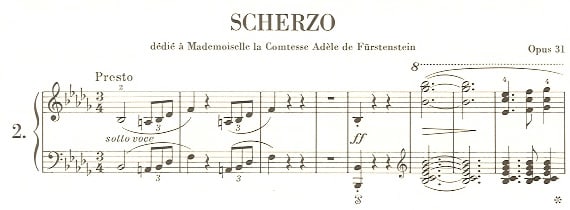

ショパン作曲《スケルツォ第2番 作品31》の冒頭。

両手で奏でられる不気味なユニゾン。

(ショパン自身が自分の生徒に「死者の館のように」と語ったのだそうです・・・)

この大曲(単品で10分前後は大きい部類に入るでしょう)の

始まりの緊張感ある出だし、テンポは「Presto」、

しかもpp(ピアニシモ)の速い連符・・・

なんともいえず難しいのは

弾いたことのある人共通の悩み・・・と思います。

そんなわけで、先程練習しながら、

あらためて、ふと、思い付いた弾き方のコツを

ご紹介してみようかと思います。

それは、三連符の

●弾き始めを鍵盤の「奥(鍵盤の蓋側)」から、最後の音に向けて「手前」へ引いてゆくこと。

弾き始めが「鍵盤奥」ということは、

最初の音は少しくぐもったようになるはずです。

(なぜなら、鍵盤の「梃子の原理」で、奥の方はわりと力が伝わり難いようになっているから)

最初の三連音符は、三拍子の弱拍「三拍目」のため、

あまり音が鋭く出てしまっては拍感が損なわれてしまいます。

だから、

「鍵盤奥」から弾き始めて、敢えて音が「鳴り過ぎない」ようにする

というのは、理にかなっているはずです。

そして、

強拍である「一拍目」に向かって、鍵盤手前へ手首・腕ごと軽く引いてくると、

到達点の音では、鍵盤手前で弾くこととなり、

これは「鍵盤の梃子の原理」でいうと一番おいしい「鳴る」位置に来るわけで、

よって、

速い舞曲《スケルツォ》の拍感を、曲の始まりからすぐに会得することが出来る、と

なるはずなのです。

(鍵盤の「手前」で弾くことにより、

ピアノという楽器の「いい音」が出るのを教えてくれたのは、

フランス人ピアニストのエリック・ハイドシェック先生でした。

ちなみに先生は、ピアノの美しい音を求めんがためか、

「常に鍵盤の手前で弾け!!」とおっしゃってましたが・・・

それを一歩考え進めてみて、ピアノという楽器にて様々な音色を獲得する手段として、

鍵盤の色々な位置(手前・真ん中・奥、そしてそれぞれの中間部分など色々)で

よ~~く色々考えて弾いてみることを、ただいま私は研究中です)

「鍵盤の奥から手前へ」

どうでしょう?是非ともお試し下さい。

♪