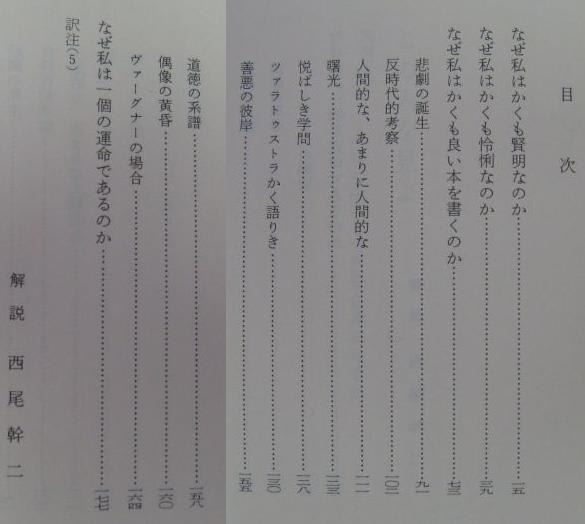

この人を見よ 人はいかにして自分自身になるか, ニーチェ (訳)西尾幹二, 新潮文庫 ニ-1-7(4410), 1990年

(ECCE HOMO, Friedrich Nietzsche, 1908)

・ニーチェ発狂直前に書かれた最後の著作。過去の出来事や著作を振り返る、自伝的内容。

・興味があって、これまでニーチェに関する本を何冊か読んできましたが、ニーチェ自身の著作を読むのは初めてでした。ほとんどの記述は右から左へ抜けてしまいましたが、中には心に引っかかる部分も。川でザルを手に砂金取りをしている気分です。その文章からは異様な迫力が感じられ、『なんだかよくわからんが、とにかくスゴいことが書いてあるようだ』、また『文章というよりも詩に近い』、そんな感想を持ちました。

・音楽への造詣も深く、シューマンに対抗して作曲もしたとか。どんな曲だったのか興味あり。

・おそらく原文を読めば、『翻訳不可能』と頭に浮かぶような文章かと思いますが、そんな文章の翻訳には相当の苦労があったのではないかと想像されます。また、訳注も本文中随所に加えられ、巻末にも21ページに渡って収録されており、こちらも大変そう。

・キーワード:超人、ドイツ人への憎悪、キリスト教への嫌悪

・本書の書き出し。動機づけ。「私の予測では、近いうちに、私はかつて人類に課せられた要求の中でも最も困難な要求を人類に突きつけなければならなくなる。それだけに、そもそも私が誰であるのかを言っておくことが、必要であるように思われる。」p.3

・「次のように言う義務が私にはあるのである。すなわち、吾が言を聴くべし! 吾はかやうしかじかの人間なれば也。何よりもまづ吾を取り違へ給ふな! と。」p.4

・「私がこれまで理解し、身を以って生きて来た哲学とは、氷と高山の中を自ら進んで生きることであり――存在の中にある異様なものや怪しげなもののいっさいを、すなわち道徳によってかねて追放されていたもののいっさいを、捜し出すことであった。」p.6

・「私の著作の中では私のツァラトゥストラが独自の位置を占めている。私はこの一作を以て、人類に対し、これまで人類に与えられた中での最大の贈り物を捧げたことになるであろう。」p.6

・「どんなに「人間」という楽器が調子はずれであろうとも――私は自分が病気でさえなければ、必ずその楽器から、傾聴するに値する音色を引き出すことに成功したものだ。そして幾度となく私は、楽器自身から、自分がこんなにもいい音色を出せるとは自分でも気がつかなかった、と聞かされたものだった。」p.24

・「私には潔癖の本能がまったく不気味なまでに敏感に具わっていて、ために私は、どんな人と相対しても相手の魂のきわどい近さ――あるいは何と言ったらよかろうか――相手の魂の内奥、魂の「内臓部」とでも言うべきものを生理的に知覚し――嗅ぎわけてしまうのである。」p.34

・「つまり、神とはわれわれ思索人(デンカー)にとっては一つの大づかみな答えであり、何とも不味い料理なのである。――それどころか、神はとどのつまり、「貴方がたは考えてはならない!」とわれわれに向け発せられた一つの大づかみな禁止令にすぎないともいえよう。」p.40

・「読書とは誰かが自分の傍で喋ったり考えたりすることではないだろうか。」p.49

・「私を心の底から休養させてくれたものというのは、何の疑念もなく言うが、リヒャルト・ヴァーグナーとの親しい交際であった。」p.56

・「しかしながら、私は今日でもなお『トリスタン』と同じくらい危険な魅力を持ち、同じくらい戦慄的で甘美な無限性を備えた作品を探しているのだが、依然として見つからない。――芸術の全領域を探しても見つからないと思っている。レオナルド・ダ・ヴィンチの示すあらゆる異様な魅力も、『トリスタン』の最初の一音で魔力を失ってしまうであろう。この作品こそ断じてヴァーグナーの最高の絶品である。」p.59

・「これを書いている今のこの瞬間にも、私は自分の未来を――広々とした未来を!――滑らかな海を見晴るかすような気持で眺めいる。その水面にはどんな欲求のさざ波も立ってはいない。私は何事かが現にある状態と違ったようになることを、露ほども望んではいない。私自身にしてからが違った風な人間になりたいなどとは思わない。それでも私はいつもこんな具合に生きてきた。私は願いというものを持ったことがない。四十四歳を過ぎていながら、自分はまだ一度も名誉のために、女のために、お金のために苦労したことがないなどと言える人間が、私のほかに誰かいるだろうか。」p.68

・「……孤独(Einsamkeit)に悩むということもやはり、その人が偉大でないことの証拠である。私はいつだって「多数との共存」(Vielsamkeit)にだけ悩んできた。……七歳という、おそらく誰も信じないほどの早い時期に、私はすでに、どんな人間の言葉も私の許には決して届かないであろうことを知っていた。」p.72

・「……人間の偉大さを言い表わす私の決まった言い方は、運命愛(アモール・ファティ)である。すなわち、何事も現にそれがあるのとは別様であって欲しいとは思わぬこと。未来に向かっても、過去に向かっても、そして永劫にわたっても絶対にそう欲しないこと。必然を単に耐え忍ぶだけではないのだ。いわんやそれを隠蔽することではさらさらない。――あらゆる理想主義は、必然から逃げている嘘いつわりにほかならぬ。――そうではなく、必然を愛すること……」p.72

・「簡単に言うと、私の著作に慣れ親しむと、他の本にはもう我慢できなくなるのだ。哲学書などはその最たるものである。高貴でそしてデリケートな私の著作の世界に足を踏み入れることは、比類ない一つの特典である。」p.80

・「――ツァラトゥストラの言葉を聞くだけの値打ちを備えた人間が現れなくてはならないのだ。……その日の来るまでは、当作品の中で惜しみなく用いられている技法を理解する者は一人もいないだろう。事実上この作品のためにはじめて創り出されたような芸術的手法、新鮮で前代未聞の手法を、これほどまでに浪費しなければならなかった人は、かつて私のほかにはいなかった。」p.84

・「「女は子供を必要とする。男はつねにその手段にすぎない」とツァラトゥストラも語った。――「女性解放」とは何か。これはうまく一人前にならなかった女、すなわち子を産む力を持たない女が、出来の良い女に対して抱く本能的憎悪のことである。」p.87

・「私は「書物」から救出されたのである。それ以来幾年間か私はもはや書物を読まなかった。――これは今までに私が自分に与えた最大の恩恵である! ――そんな風にしているとやがて一番底に潜んでいた自我、今まではいわば土砂に埋もれ、他人の自我に絶え間なく耳を傾けなければならない(――つまり読書しなければならない!)との強制力の下にいわば声を失っていた自我が、おもむろに、おずおずと、疑わしげな様子で目を覚ましたのである――しかも、ついに、それが再び語りだすに至った。」p.118

・「この本(『曙光』)をもって私の道徳撲滅キャンペーンが開始される。」p.123

・「不死不滅であるためには、それだけ高価な代償を支払うことになる。すなわち、不死不滅であるためには、人は生きながら幾度も死ぬこととなる。」p.140

・「私は受け取る者の幸福を知らない。もしも私が盗むことでも出来るなら、受け取るよりもさらに幸わせに違いあるまい、などといくたびも夢想したものだ。 私がたえず贈り与えるばかりで、手を休める暇がないこと、これこそが私の貧困だ。私が私を待ち受ける目と私への憧れに輝いた夜々ばかりを見ていること、これこそが私の妬みの原因だ。 おお、贈り与える者の不幸わせ! おお、私が太陽であることの陰惨さ! おお、がつがつと欲しがる状態を私はいかにがつがつと欲しているであろう! おお、この飽食の中の激しい飢え! 彼らは私から受け取る。が、私の方はそれで彼らの魂に触れているのか? 受け取ることと与えることとの間には一つの溝が横たわっている。そして最も小さな溝こそが、最も橋を架けにくい。(『ツァラトゥストラ』第二部「夜の歌」)」p.148

・「「酷薄であれ!」という命令、創造する者はおしなべてみな酷薄である、という最奥の確信、これこそがディオニュソス的天性を持つ者の本来のしるしであるといえる。――」p.154

・「必然性のあることには私は傷つかない。運命愛(アモール・ファティ)は私の最も奥深い本性である。」p.175

・「私は人間ではないのである。私はダイナマイトだ。」p.177

・「――善においても悪においても創造者であろうと欲する者は、まず破壊者となって、さまざまな価値を打ち壊さなければならない。 それゆえに最高の悪は最高の善に属している。しかもこのような善こそが、創造的な善なのである。(『ツァラトゥストラ』第二部「自己克服について」)」p.179

・「……道徳の定義、すなわち道徳とは――生に復讐せんとする下心を具えていて――そしてそれに成功したデカダンの徒輩の病的特異体質(イディオジュンクラジー)である。私はこの定義を重んじている。――」p.190

・「……「神」という概念は生の反対概念として発明されたのだ。――「神」という概念の中では、ありとあらゆる有害なもの、有毒なもの、誹謗中傷の類、生に対する徹底せる敵意などがことごとく糾合されて、一つの凄まじい統一体を成している!」p.192

●以下、解説(西尾幹二)より。

・「そこで、本書では、デ・グロイター版『この人を見よ』の数多くの実証の成果は、ことごとく注の形態で表示し、テキストそのものは旧に復し、グローオクターフ版やカール・シュレヒタ版におおむね依拠することとした。」p.218

・「他方、本書におけるニーチェのあらゆる形態の自己礼賛は、一種のアイロニーと解すべきである。「なぜ私はかくも良い本を書くのか」などと堂々と公言できる無邪気さ(あるいは無邪気さの自己演戯)は、誰にでも出来るものではない。」p.220

・「以上のように『この人を見よ』は、正気の中に微量の狂気が早くも混じり、また隠れた狂気のお蔭で正気の認識がかえって一層の鋭さを増し、深みに達し、まったく新しい認識の地平をも拓く一方、やがてその限界のラインをも越えて、狂気そのものが誤魔化しようもなく露呈し、一切を呑み込んでいく、というプロセスを辿っている。」p.221

?てっけつ【剔抉】 1 えぐり出すこと。ほじくり出すこと。 2 悪事や欠陥、矛盾などをあばき出すこと。

《チェック本》

・ニーチェ「ツァラトゥストラはかく語りき」

(ECCE HOMO, Friedrich Nietzsche, 1908)

・ニーチェ発狂直前に書かれた最後の著作。過去の出来事や著作を振り返る、自伝的内容。

・興味があって、これまでニーチェに関する本を何冊か読んできましたが、ニーチェ自身の著作を読むのは初めてでした。ほとんどの記述は右から左へ抜けてしまいましたが、中には心に引っかかる部分も。川でザルを手に砂金取りをしている気分です。その文章からは異様な迫力が感じられ、『なんだかよくわからんが、とにかくスゴいことが書いてあるようだ』、また『文章というよりも詩に近い』、そんな感想を持ちました。

・音楽への造詣も深く、シューマンに対抗して作曲もしたとか。どんな曲だったのか興味あり。

・おそらく原文を読めば、『翻訳不可能』と頭に浮かぶような文章かと思いますが、そんな文章の翻訳には相当の苦労があったのではないかと想像されます。また、訳注も本文中随所に加えられ、巻末にも21ページに渡って収録されており、こちらも大変そう。

・キーワード:超人、ドイツ人への憎悪、キリスト教への嫌悪

・本書の書き出し。動機づけ。「私の予測では、近いうちに、私はかつて人類に課せられた要求の中でも最も困難な要求を人類に突きつけなければならなくなる。それだけに、そもそも私が誰であるのかを言っておくことが、必要であるように思われる。」p.3

・「次のように言う義務が私にはあるのである。すなわち、吾が言を聴くべし! 吾はかやうしかじかの人間なれば也。何よりもまづ吾を取り違へ給ふな! と。」p.4

・「私がこれまで理解し、身を以って生きて来た哲学とは、氷と高山の中を自ら進んで生きることであり――存在の中にある異様なものや怪しげなもののいっさいを、すなわち道徳によってかねて追放されていたもののいっさいを、捜し出すことであった。」p.6

・「私の著作の中では私のツァラトゥストラが独自の位置を占めている。私はこの一作を以て、人類に対し、これまで人類に与えられた中での最大の贈り物を捧げたことになるであろう。」p.6

・「どんなに「人間」という楽器が調子はずれであろうとも――私は自分が病気でさえなければ、必ずその楽器から、傾聴するに値する音色を引き出すことに成功したものだ。そして幾度となく私は、楽器自身から、自分がこんなにもいい音色を出せるとは自分でも気がつかなかった、と聞かされたものだった。」p.24

・「私には潔癖の本能がまったく不気味なまでに敏感に具わっていて、ために私は、どんな人と相対しても相手の魂のきわどい近さ――あるいは何と言ったらよかろうか――相手の魂の内奥、魂の「内臓部」とでも言うべきものを生理的に知覚し――嗅ぎわけてしまうのである。」p.34

・「つまり、神とはわれわれ思索人(デンカー)にとっては一つの大づかみな答えであり、何とも不味い料理なのである。――それどころか、神はとどのつまり、「貴方がたは考えてはならない!」とわれわれに向け発せられた一つの大づかみな禁止令にすぎないともいえよう。」p.40

・「読書とは誰かが自分の傍で喋ったり考えたりすることではないだろうか。」p.49

・「私を心の底から休養させてくれたものというのは、何の疑念もなく言うが、リヒャルト・ヴァーグナーとの親しい交際であった。」p.56

・「しかしながら、私は今日でもなお『トリスタン』と同じくらい危険な魅力を持ち、同じくらい戦慄的で甘美な無限性を備えた作品を探しているのだが、依然として見つからない。――芸術の全領域を探しても見つからないと思っている。レオナルド・ダ・ヴィンチの示すあらゆる異様な魅力も、『トリスタン』の最初の一音で魔力を失ってしまうであろう。この作品こそ断じてヴァーグナーの最高の絶品である。」p.59

・「これを書いている今のこの瞬間にも、私は自分の未来を――広々とした未来を!――滑らかな海を見晴るかすような気持で眺めいる。その水面にはどんな欲求のさざ波も立ってはいない。私は何事かが現にある状態と違ったようになることを、露ほども望んではいない。私自身にしてからが違った風な人間になりたいなどとは思わない。それでも私はいつもこんな具合に生きてきた。私は願いというものを持ったことがない。四十四歳を過ぎていながら、自分はまだ一度も名誉のために、女のために、お金のために苦労したことがないなどと言える人間が、私のほかに誰かいるだろうか。」p.68

・「……孤独(Einsamkeit)に悩むということもやはり、その人が偉大でないことの証拠である。私はいつだって「多数との共存」(Vielsamkeit)にだけ悩んできた。……七歳という、おそらく誰も信じないほどの早い時期に、私はすでに、どんな人間の言葉も私の許には決して届かないであろうことを知っていた。」p.72

・「……人間の偉大さを言い表わす私の決まった言い方は、運命愛(アモール・ファティ)である。すなわち、何事も現にそれがあるのとは別様であって欲しいとは思わぬこと。未来に向かっても、過去に向かっても、そして永劫にわたっても絶対にそう欲しないこと。必然を単に耐え忍ぶだけではないのだ。いわんやそれを隠蔽することではさらさらない。――あらゆる理想主義は、必然から逃げている嘘いつわりにほかならぬ。――そうではなく、必然を愛すること……」p.72

・「簡単に言うと、私の著作に慣れ親しむと、他の本にはもう我慢できなくなるのだ。哲学書などはその最たるものである。高貴でそしてデリケートな私の著作の世界に足を踏み入れることは、比類ない一つの特典である。」p.80

・「――ツァラトゥストラの言葉を聞くだけの値打ちを備えた人間が現れなくてはならないのだ。……その日の来るまでは、当作品の中で惜しみなく用いられている技法を理解する者は一人もいないだろう。事実上この作品のためにはじめて創り出されたような芸術的手法、新鮮で前代未聞の手法を、これほどまでに浪費しなければならなかった人は、かつて私のほかにはいなかった。」p.84

・「「女は子供を必要とする。男はつねにその手段にすぎない」とツァラトゥストラも語った。――「女性解放」とは何か。これはうまく一人前にならなかった女、すなわち子を産む力を持たない女が、出来の良い女に対して抱く本能的憎悪のことである。」p.87

・「私は「書物」から救出されたのである。それ以来幾年間か私はもはや書物を読まなかった。――これは今までに私が自分に与えた最大の恩恵である! ――そんな風にしているとやがて一番底に潜んでいた自我、今まではいわば土砂に埋もれ、他人の自我に絶え間なく耳を傾けなければならない(――つまり読書しなければならない!)との強制力の下にいわば声を失っていた自我が、おもむろに、おずおずと、疑わしげな様子で目を覚ましたのである――しかも、ついに、それが再び語りだすに至った。」p.118

・「この本(『曙光』)をもって私の道徳撲滅キャンペーンが開始される。」p.123

・「不死不滅であるためには、それだけ高価な代償を支払うことになる。すなわち、不死不滅であるためには、人は生きながら幾度も死ぬこととなる。」p.140

・「私は受け取る者の幸福を知らない。もしも私が盗むことでも出来るなら、受け取るよりもさらに幸わせに違いあるまい、などといくたびも夢想したものだ。 私がたえず贈り与えるばかりで、手を休める暇がないこと、これこそが私の貧困だ。私が私を待ち受ける目と私への憧れに輝いた夜々ばかりを見ていること、これこそが私の妬みの原因だ。 おお、贈り与える者の不幸わせ! おお、私が太陽であることの陰惨さ! おお、がつがつと欲しがる状態を私はいかにがつがつと欲しているであろう! おお、この飽食の中の激しい飢え! 彼らは私から受け取る。が、私の方はそれで彼らの魂に触れているのか? 受け取ることと与えることとの間には一つの溝が横たわっている。そして最も小さな溝こそが、最も橋を架けにくい。(『ツァラトゥストラ』第二部「夜の歌」)」p.148

・「「酷薄であれ!」という命令、創造する者はおしなべてみな酷薄である、という最奥の確信、これこそがディオニュソス的天性を持つ者の本来のしるしであるといえる。――」p.154

・「必然性のあることには私は傷つかない。運命愛(アモール・ファティ)は私の最も奥深い本性である。」p.175

・「私は人間ではないのである。私はダイナマイトだ。」p.177

・「――善においても悪においても創造者であろうと欲する者は、まず破壊者となって、さまざまな価値を打ち壊さなければならない。 それゆえに最高の悪は最高の善に属している。しかもこのような善こそが、創造的な善なのである。(『ツァラトゥストラ』第二部「自己克服について」)」p.179

・「……道徳の定義、すなわち道徳とは――生に復讐せんとする下心を具えていて――そしてそれに成功したデカダンの徒輩の病的特異体質(イディオジュンクラジー)である。私はこの定義を重んじている。――」p.190

・「……「神」という概念は生の反対概念として発明されたのだ。――「神」という概念の中では、ありとあらゆる有害なもの、有毒なもの、誹謗中傷の類、生に対する徹底せる敵意などがことごとく糾合されて、一つの凄まじい統一体を成している!」p.192

●以下、解説(西尾幹二)より。

・「そこで、本書では、デ・グロイター版『この人を見よ』の数多くの実証の成果は、ことごとく注の形態で表示し、テキストそのものは旧に復し、グローオクターフ版やカール・シュレヒタ版におおむね依拠することとした。」p.218

・「他方、本書におけるニーチェのあらゆる形態の自己礼賛は、一種のアイロニーと解すべきである。「なぜ私はかくも良い本を書くのか」などと堂々と公言できる無邪気さ(あるいは無邪気さの自己演戯)は、誰にでも出来るものではない。」p.220

・「以上のように『この人を見よ』は、正気の中に微量の狂気が早くも混じり、また隠れた狂気のお蔭で正気の認識がかえって一層の鋭さを増し、深みに達し、まったく新しい認識の地平をも拓く一方、やがてその限界のラインをも越えて、狂気そのものが誤魔化しようもなく露呈し、一切を呑み込んでいく、というプロセスを辿っている。」p.221

?てっけつ【剔抉】 1 えぐり出すこと。ほじくり出すこと。 2 悪事や欠陥、矛盾などをあばき出すこと。

《チェック本》

・ニーチェ「ツァラトゥストラはかく語りき」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます