【論文の内容】

多系統萎縮症における睡眠中の喘鳴と,その治療としての持続的陽圧換気療法(CPAP)と気管切開術が予後に与える影響について検討した研究が,Neurology誌に報告された.イタリアからの報告で,1991年から2014年において,MSAと最終臨床診断された症例に対する後方視的研究である.喘鳴は終夜ポリソムノグラフィーにて確認し,発症から3年以内に出現した場合を早期発症喘鳴と定義した.カプランマイヤー曲線にて生存期間を評価し,その予測因子を,単変量ないし多変量解析にて検討した.

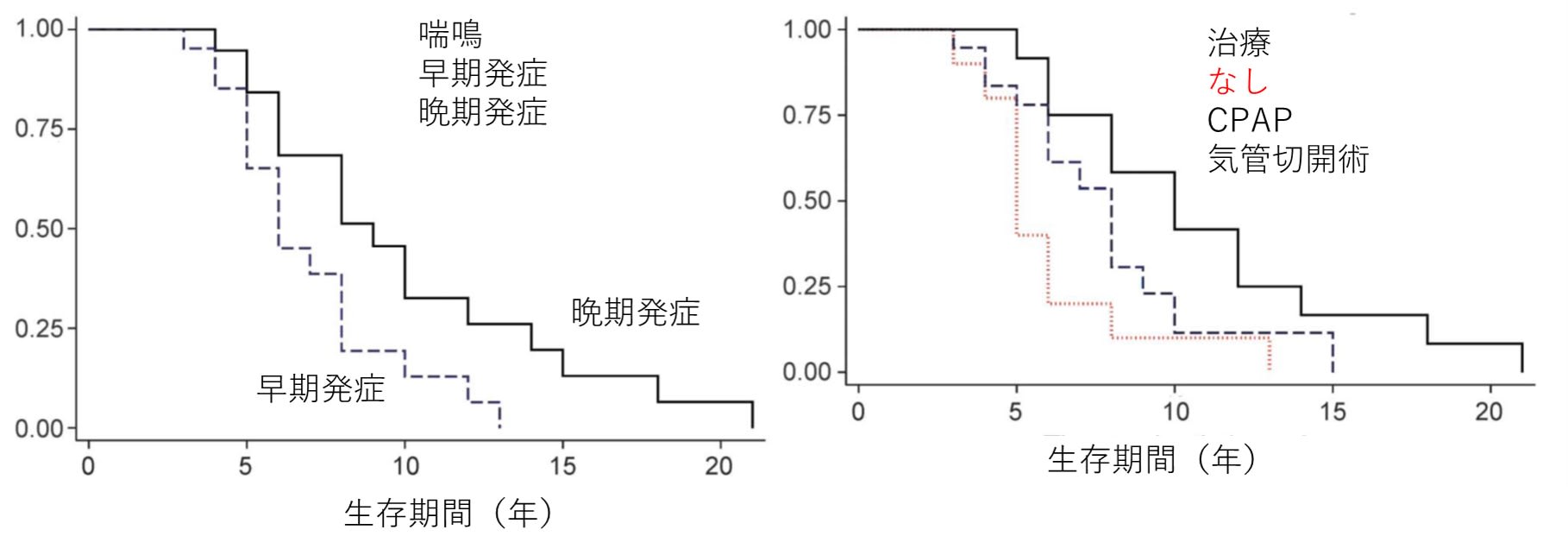

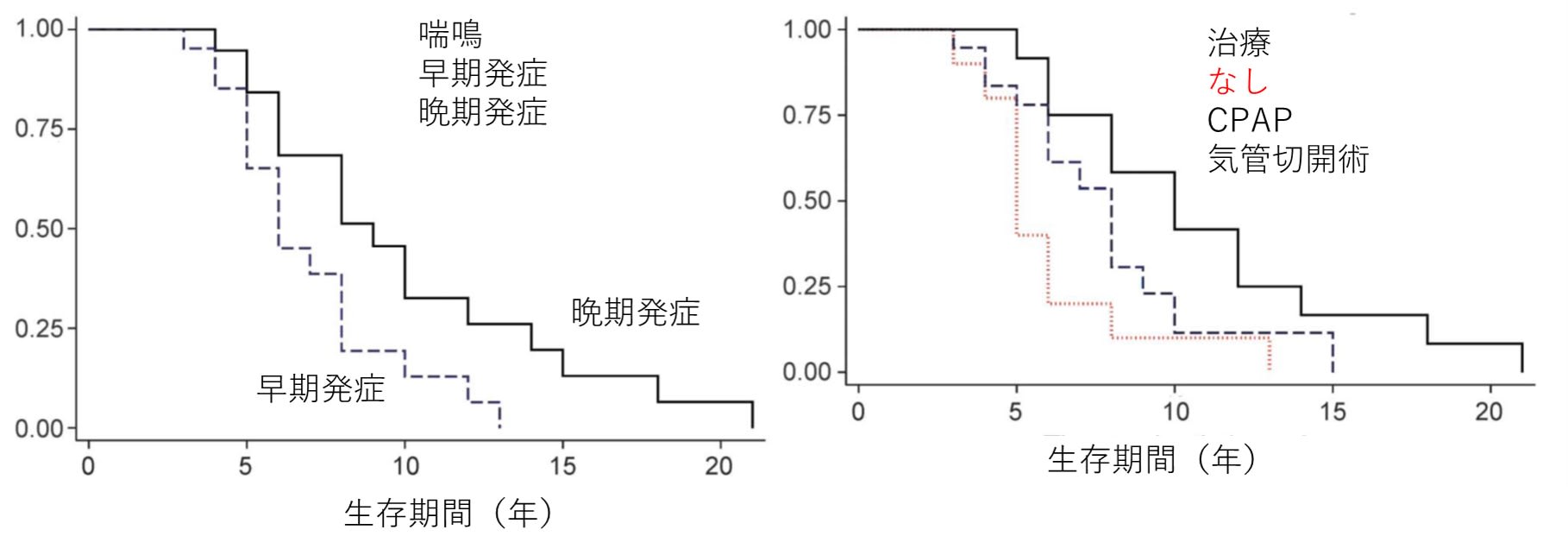

結果であるが,対象は136名,研究を行った際に113名が死亡していた.42名(31%)で喘鳴を認め,うち22名(16%)が早期発症であった.31名で治療介入が行われ,12名が気管切開術,19名がCPAPであった.生命予後に関しては,喘鳴の有無で差はなかった.しかし喘鳴を早期から認めた症例は,3年以降に出現した症例と比べ,予後不良であった(図左).治療介入群は,行わなかった群と比較して予後は良好であったものの,CPAPと気管切開術では(気管切開術で若干良い傾向はあるものの)有意差はなかった(図右).

以上より,発症から3年以内の喘鳴の出現は,生存期間の短縮を予見する因子であり,喘鳴をコントロールする治療は生存期間を延長することが示唆された.

【論文の解釈】

治療介入を行った症例数が31名と少ないこと,かつ後方視的研究である点は,論文の限界と言える.本研究は,気管切開術を行っても,CPAPと比較して,有意な生存期間の延長が得られないことを示しているが,これは私たちが報告したように,気管切開術を行っても突然死する症例が存在すること(J Neurol 2008),気管切開術だけでは中枢性呼吸障害は防止できず,却って中枢性呼吸障害が顕著となる症例が存在すること(Neurology 2008)が背景にあるものと思われる.よって生存期間の延長を目指す場合は人工呼吸器の装着を検討すべきという私たちの主張と矛盾しないように思われる(Parkinsonism Relat Disord 2016, review).ただしその場合,長期療養に伴う認知症発症リスクについての検討が必要である.

【本研究のもうひとつの意義】

本研究は,症例数の少ない後方視的研究であり,かつ私たちの経験からすると当然の結果のように思える.それでもなぜNeurology誌が採択したかといえば,臨床医が感じていたことを,エビデンスの形で示したためと思われる.つまり,対症療法も,エキスパート・オピニオンではなく,エビデンスを示していくことが重要であり,それができれば高く評価される意義深い研究になることを示していると言えるのではないか.最新号のNat Rev Neurol誌もご覧頂きたいが,筋萎縮性側索硬化症における対症療法の総説が掲載され,各対症療法のエビデンス,推奨度の現状を示している.ここでも対症療法に対するエビデンス構築の大切さが強調されている.

一般的に,対症療法の研究は,病態修飾療法を目指す基礎研究と比較して,ランクが下の研究のように思われがちである.しかしpatient-centered medicineの考え方に立てば,進行スピードの抑制を目指す病態修飾療法は,評価スケールによる評価で統計学的有意差があるとはいえ,対照と比較して実感できる効果が得られないことが神経変性疾患ではありうるだろう.これに対し,変性疾患に合併しうる痛みやうつ,疲労,不眠,終末期の呼吸困難,死への不安などの緩和を目指した対症療法は,多くの患者さんがその有り難みを実感するものである.後者は,臨床医しか行えない研究である.臨床医はエビデンスをいかに築きあげていくかというノウハウを学び,対症療法の質を上げていく必要がある.

Neurology 2016; 87, 1-9

多系統萎縮症における睡眠中の喘鳴と,その治療としての持続的陽圧換気療法(CPAP)と気管切開術が予後に与える影響について検討した研究が,Neurology誌に報告された.イタリアからの報告で,1991年から2014年において,MSAと最終臨床診断された症例に対する後方視的研究である.喘鳴は終夜ポリソムノグラフィーにて確認し,発症から3年以内に出現した場合を早期発症喘鳴と定義した.カプランマイヤー曲線にて生存期間を評価し,その予測因子を,単変量ないし多変量解析にて検討した.

結果であるが,対象は136名,研究を行った際に113名が死亡していた.42名(31%)で喘鳴を認め,うち22名(16%)が早期発症であった.31名で治療介入が行われ,12名が気管切開術,19名がCPAPであった.生命予後に関しては,喘鳴の有無で差はなかった.しかし喘鳴を早期から認めた症例は,3年以降に出現した症例と比べ,予後不良であった(図左).治療介入群は,行わなかった群と比較して予後は良好であったものの,CPAPと気管切開術では(気管切開術で若干良い傾向はあるものの)有意差はなかった(図右).

以上より,発症から3年以内の喘鳴の出現は,生存期間の短縮を予見する因子であり,喘鳴をコントロールする治療は生存期間を延長することが示唆された.

【論文の解釈】

治療介入を行った症例数が31名と少ないこと,かつ後方視的研究である点は,論文の限界と言える.本研究は,気管切開術を行っても,CPAPと比較して,有意な生存期間の延長が得られないことを示しているが,これは私たちが報告したように,気管切開術を行っても突然死する症例が存在すること(J Neurol 2008),気管切開術だけでは中枢性呼吸障害は防止できず,却って中枢性呼吸障害が顕著となる症例が存在すること(Neurology 2008)が背景にあるものと思われる.よって生存期間の延長を目指す場合は人工呼吸器の装着を検討すべきという私たちの主張と矛盾しないように思われる(Parkinsonism Relat Disord 2016, review).ただしその場合,長期療養に伴う認知症発症リスクについての検討が必要である.

【本研究のもうひとつの意義】

本研究は,症例数の少ない後方視的研究であり,かつ私たちの経験からすると当然の結果のように思える.それでもなぜNeurology誌が採択したかといえば,臨床医が感じていたことを,エビデンスの形で示したためと思われる.つまり,対症療法も,エキスパート・オピニオンではなく,エビデンスを示していくことが重要であり,それができれば高く評価される意義深い研究になることを示していると言えるのではないか.最新号のNat Rev Neurol誌もご覧頂きたいが,筋萎縮性側索硬化症における対症療法の総説が掲載され,各対症療法のエビデンス,推奨度の現状を示している.ここでも対症療法に対するエビデンス構築の大切さが強調されている.

一般的に,対症療法の研究は,病態修飾療法を目指す基礎研究と比較して,ランクが下の研究のように思われがちである.しかしpatient-centered medicineの考え方に立てば,進行スピードの抑制を目指す病態修飾療法は,評価スケールによる評価で統計学的有意差があるとはいえ,対照と比較して実感できる効果が得られないことが神経変性疾患ではありうるだろう.これに対し,変性疾患に合併しうる痛みやうつ,疲労,不眠,終末期の呼吸困難,死への不安などの緩和を目指した対症療法は,多くの患者さんがその有り難みを実感するものである.後者は,臨床医しか行えない研究である.臨床医はエビデンスをいかに築きあげていくかというノウハウを学び,対症療法の質を上げていく必要がある.

Neurology 2016; 87, 1-9