「宿場」には、街道に於ける馬継ぎや情報の伝達業務を担う問屋場と

言う役場が置かれ町役人が配置された。

朝廷の特使や公家、大名・旗本や、公務の武士等の宿泊施設として、

複数の本陣と脇本陣が設けられた。

又宿場の防御を担う、見附や曲尺手、治安維持の為の高札場等もあった。

「宿場」には、彼方此方に幾つかの「寺」があった。

元々街道は国家的な備えを目的として整備されてきた経緯が有り、そう

した中で「宿場の寺」は一朝有事には軍勢の駐屯地となり、また本陣や

旅籠で収容仕切れない場合の補助的な場所として使われた。

「宿場」には、公用で無い武士や、庶民のための旅籠、木賃宿が沢山

有ったが、それだけで宿場は成り立たない。

宿場や近隣住民の生活もあり、酒屋、たばこ屋、ローソク屋、提灯屋

から薬種屋(薬屋)、髪結屋(散髪屋)、八百屋、小間物屋等の様々な

店舗、休憩場所としての茶屋や茶店、一膳飯屋等が立並んでいた。

「宿場」には、旅人の用に供する施設が揃っていたが、周辺住民の生

活の場でも有った。 旅籠には幕府黙認の飯盛り女という、旅の孤独や

緊張感を解きほぐしてくれる女がいて、女性の働き場となっていた。

また男達にとっては、村では接する機会も無かったが、宿場に行け

ば相手にされる。特に若者にとっては捌け口となってくれる。

これらは、一定の経済効果を高める一面もあったらしい。

「宿場」には、賑わいを増すための様々な工夫がなされていた。

町並みは、街道に沿って長く線のように伸びるのが一般的だが、これを

敢えて何度も曲げる、或は複数の道筋を並行して通す等し、少しでも町

並が長く成るように工夫をした。またお城に近い宿場等は、敢えて城下

を通り抜けるよう、街道を迂回させたりもした。

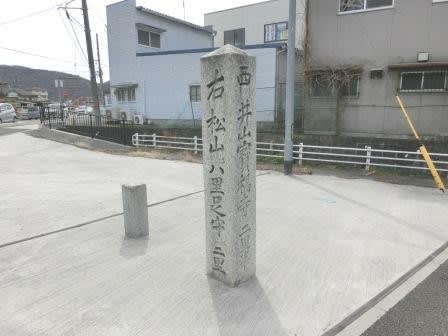

(写真:岡山市 山陽道 板倉追分)

次週から、「東海道歩き旅 山城国編」が始まります。

五十三次もいよいよ大詰め 京・三条大橋を目指します。