2020年も残すところ2週間ほど。外はすっかり寒くなった。

寒くなると恋しくなるのが、やっぱり鍋料理だ。

今年は新型コロナウイルスの影響で、みんなで鍋を囲む...ということも難しくなってしまった。

そうなると余計に、「楽しく鍋パーティーしたい!」という気持ちになる人もいるかもしれない。

ところで、複数人で鍋料理を食べるときは、それぞれが自分のお椀に食べる分の具と鍋つゆをよそう。

そうして具材を食べていった後、お椀にはつゆが残っている場合が多いだろう。この余ったつゆについて、たびたび議論になる問題がある。

シメの前に残ったつゆを鍋に戻すか、戻さないかだ。

例えば19年11月13日に放送された「今夜くらべてみました」(日本テレビ系)では、重盛さと美さんと指原莉乃さんが、つゆを鍋に戻した経験があると発言。このときツイッターでは

「鍋にスープ戻すとか絶対ありえないわ」

「鍋のスープは家族となら当たり前のように戻すね!!」

などの声が寄せられていた。

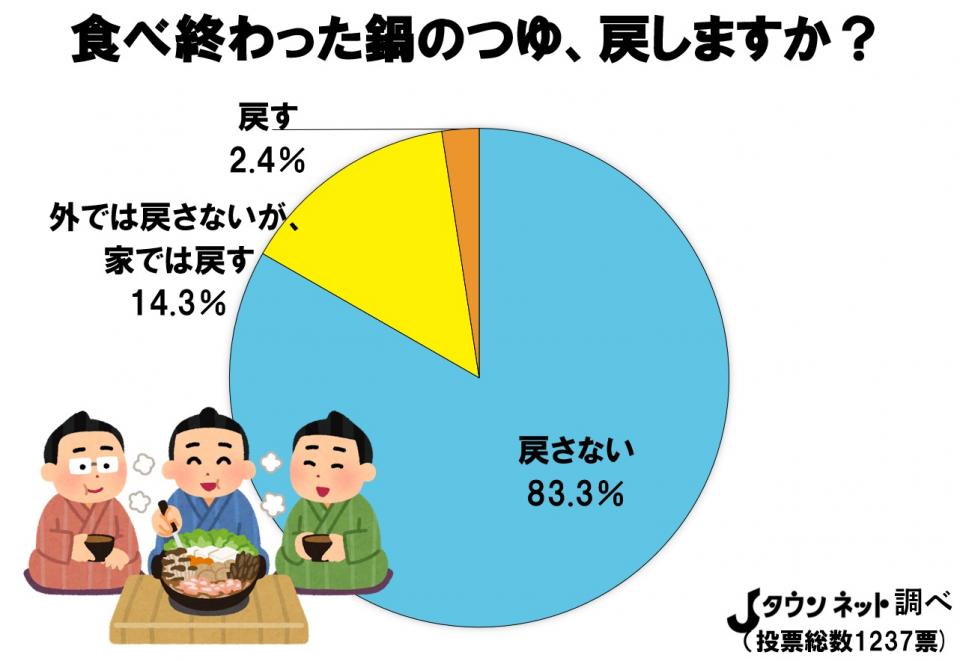

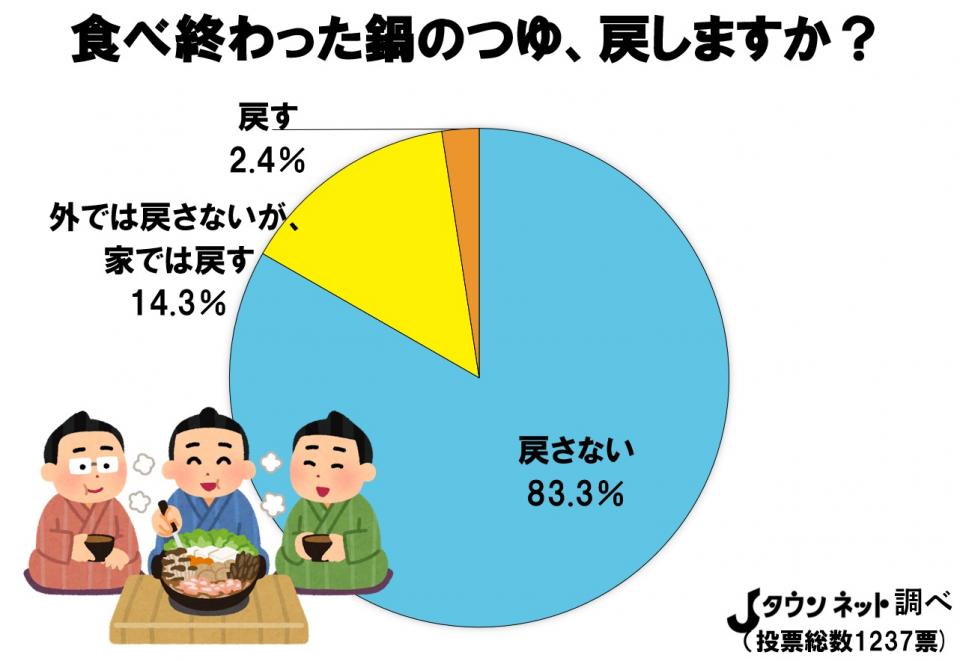

そこで、Jタウンネットでは2019年11月17日〜20年12月14日の期間、「食べ終わった鍋のつゆ、戻しますか?」をテーマにアンケート調査を行った。

投票総数は1237票。シメの前につゆを鍋に戻す人は、どれくらいいるのだろうか。

全地方で一定数が「戻す」派

用意した選択肢は、「戻す」「外では戻さないが、家では戻す」「戻さない」の3つ。

全国の結果を集計すると、以下のような結果になった。

全体の83.3%にあたる1030票が「戻さない」と回答。一方で「戻す」には30票(2.4%)、「外では戻さないが、家では戻す」177票(14.3%)が集まった。

大多数が「戻さない」派ではあるが、6人に1人は「戻す」場合があるということだ。

これを多いと見るか、少ないと見るかは自分がどちらの派閥に属しているかによって違うかもしれない。「戻さない」派で、これまで「戻す」派の人と鍋を囲んだこともない筆者(兵庫県出身)としては、「意外と多いんだな...」という思いだ。

ところで、この調査のきっかけとなった番組で「つゆを鍋に戻す」と発言した二人はともに九州地方出身(重盛さと美さんは福岡県、指原莉乃さんは大分県出身)。

また、ともに福岡県で育った漫才コンビ、博多華丸・大吉さんも過去のラジオ番組などで「戻す」派であると主張していた。

「つゆを鍋に戻す」のは、九州の文化なのだろうか?

Jタウンネットの調査では、投票者がどの都道府県から投票したかも記録されている。

そこで、地方ごとに結果に差があるのかも調べてみたところ、九州を含むすべての地方で「戻さない」が8割台。また、どの地方でも自宅以外でも「戻す」人は、「外では戻さないが、家では戻す」人よりも圧倒的に少ない。

「つゆを鍋に戻す」のは九州特有の文化ではないが、どの地方でも「戻す」人は一定数おり、家でひっそりと鍋につゆを戻していることが多いようだ。』

塩分過剰になる心配からではないでしょうか。

新型コロナウイルス第三波の感染拡大で、鍋料理を囲むことも少なくなるのではと思います。

</picture>

</picture>