当地、今日も、「快晴」、

日中、18℃前後まで気温が上がったようだが、

風が強かった分、

体感的には、かなり寒い1日だった。

天気予報によると、

明日以降は、もっと気温が下がるようで、

今日、歩いておいた方がよさそう?

好天に誘われ、

午後になってから、妻の歩行訓練を兼ねて、

近くをちょこっと歩いてきた。

スマホの歩数計で、約4,600歩。

君の名は?

コガモ・・・・、

かな?

爺さんの備忘録的鳥図鑑・「コガモ」

👇️

こちら

オタフクナンテン

サザンカ

ピラカンサ

当地、今日も、「快晴」、

日中、18℃前後まで気温が上がったようだが、

風が強かった分、

体感的には、かなり寒い1日だった。

天気予報によると、

明日以降は、もっと気温が下がるようで、

今日、歩いておいた方がよさそう?

好天に誘われ、

午後になってから、妻の歩行訓練を兼ねて、

近くをちょこっと歩いてきた。

スマホの歩数計で、約4,600歩。

君の名は?

コガモ・・・・、

かな?

爺さんの備忘録的鳥図鑑・「コガモ」

👇️

こちら

オタフクナンテン

サザンカ

ピラカンサ

図書館から借りていた、葉室麟著 「辛夷の花(こぶしのはな)」 (徳間書店)を、読み終えた。本書は、小藩の藩政を巡る熾烈な闘いに巻き込まれ、凛として家族と共に闘う女性達と、大切な人のために命を掛ける、かたくなまでに清廉な男達を描いた長編時代小説だった。

読んでも読んでも、そのそばから忘れてしまう老脳。

読んだことの有る本を、うっかりまた借りてくるような失態を繰り返さないためにも、

その都度、備忘録として、ブログ・カテゴリー「読書記」に、書き留め置くことにしている。

▢目次

(一)~(二十九)

▢主な登場人物

澤井庄兵衛・志桜里・里江・よし・つる、新太郎、

すみ、新井源蔵、佐野弥七、

小暮半五郎、

船曳栄之進・鈴代、

小竹讃岐守頼近、樋口寅太夫、

稲葉治左衛門・幸四郎・琴、

安納源左衛門・新右衛門、

伊関武太夫・弥一郎

柴垣四郎衛門・小太郎、

堀川三右衛門、

▢あらすじ

九州豊前の小藩、小竹藩(こたけはん)の勘定奉行澤井庄兵衛の長女志桜里(しおり)は、近習の船曳栄之進に嫁いで三年、子供が出来ず、実家に戻されていたが、ある日、隣家に「抜かずの半五郎」と呼ばれる藩士小暮半五郎が引っ越してきた。澤井家の中庭の辛夷(こぶし)の花をめぐり、半五郎と志桜里の心が通い出すが・・・・・。

時しあれば こぶしの花もひらきけり

君がにぎれる 手のかかれかし

折しも、小竹藩では、旗本水谷家から養子として迎えられた現藩主小竹頼近と、江戸家老安納源左衛門、筆頭家老伊関武太夫、次席家老柴垣四郎衛門、家老三家の間で主導権争いが激化、藩主に信頼厚い勘定奉行澤井庄兵衛も葬り去られようとする事態となり・・・。

大切な人を守るため、「抜かずの半五郎」が太刀を抜く時が来た。

「今一度、抜かずの半五郎に戻れと云われますか」、目を瞠って半五郎は訊いた。

(中略)

「小暮様が抜こうとされても、わたくしが抜かせはいたしません」

半五郎と志桜里は顔を見合わせて笑った。

辛夷の花が朝日に輝いている。

で終わっている

小藩の藩政を巡る激しい攻防と、互いに頑固な、志桜里、半五郎の思いを絡み合わせて描かれているが、終盤の息詰まる戦闘場面と、結末が印象深い。

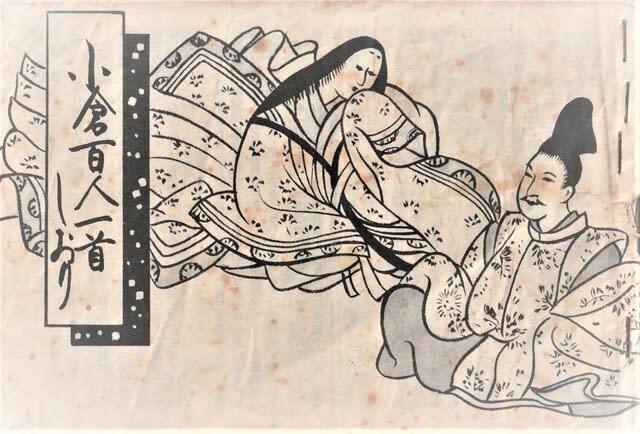

足腰大丈夫な内に、出来る限り不要雑物整理をしようと決心してから久しいが、正直あまり捗っていない。書棚や天袋、押入れ等に詰め込まれていた古い書籍や辞書、百科事典等の類も、ここ数年間で大胆に整理処分してきたつもりだが、中には、「これ、面白そう?」等と目に止まり、残してしまったものも結構有る。その中のひとつに、多分、長男か次男かが、学生時代に使っていたものに違いない、小町谷照彦著 文英堂の「小倉百人一首」(解説本・参考書)が有る。パラパラとページを捲ってみたところ、なかなか詳しく、分かりやすく、決して、「今更 向学心?」なーんてものではなく、子供の頃、作者や歌意も分からないまま、「けふ、けふ、けふ・・」「なほ、なほ、なほ・・・」等と、正月になると必ず家族でやっていた「百人一首かるた取り」を思い出して懐かしくなってしまったからで、今更になって、「へー!、そういう歌だったのか・・」、目から鱗・・、になっているところだ。

「小倉百人一首」は、奈良時代から鎌倉時代初期までの百人の歌人の歌を、藤原定家の美意識により選び抜かれた秀歌であるが、時代が変わっても、日本人の心情が呼び起こされるような気がしてくる。

ブログネタに?、頭の体操に?、いいかも知れない等と思い込んでしまい、数年前から、「春」「夏」「秋」「冬」「恋」を詠んだ歌を取り上げて、ブログ・カテゴリー「懐かしい小倉百人一首」に書き留めてきたが、そのいずれの区分にも属さないとされる歌も沢山有り、引き続き、順不同、ボツボツ、書き留めてみることにした。

百人一首で、

「春」「夏」「秋」「冬」「恋」を詠んだ歌以外の歌

その21

世の中よ 道こそなけれ 思ひ入る

山の奥にも鹿ぞ鳴くなる

出典

千載集(巻十七)

歌番号

83

作者

皇太后宮大夫俊成

歌意

この世の中というところは、

どこにも、憂きことから逃れる道はないのだなあ、

逃れようと思い込んで入ってきた

この山の奥にも、

私と同じような気持ちで、

鹿が悲しい声で鳴いているようだよ、

注釈

「世の中よ」=「この世の中というものはまあ」の意。

「よ」は、詠嘆の助詞。

「道こそなけれ」=「道はないものだなあ」の意。

「道」=「手段、方法」、

「思ひ入る(おもいいる)」=「考え込む」の意。

「山に入って行く」の意味と掛けている。

「山の奥にも」の「も」は、並列の係助詞。

「俗世間と同じように、山の奥にも」の意。

「鹿ぞ鳴くなる」=「鹿が鳴いているようだよ」の意。

作者27歳の時の作品、

藤原道真の流れをくむ名門公家の出身でありながら

官位に恵まれず、受領(じゅりょう、地方官)生活に

甘んじなければならなかった境遇の中で、

行き場所の無い無常の嘆きを歌った作品。

皇太后宮大夫俊成(こうたいごうぐうのだいぶとしなり)

権中納言藤原俊忠の子、藤原定家の父、藤原俊成、

俊成は、「しゅんぜい」とも読む。

皇太后宮大夫(皇太后宮の長官)・正三位から出家、

法名「釈阿(しゃくあ)」

保守派歌人藤原基俊と進取派歌人源俊頼に学び、

独自の幽玄の歌風を確立した歌人。

平安末期の歌壇を指導、

後白河上皇の命により、「千載集」を撰進した。

歌論書「古来風体抄」、家集「長秋詠藻」等の作品も有る。

参照・引用

小町谷照彦著「小倉百人一首」(文英堂)

(つづく)

当地、今日の日の出時刻は、6時38分頃、

1年で、最も夜明けが遅い季節になってきている。

次第に、西高東低の冬型気圧配置が強まり、

北海道や東北、北陸等の日本海側では、降雪が始まり、

太平洋側では、乾燥した晴天の日々に続いている。

当地、今日も、天気予報では、降水確率=0%、「晴」

厳しい放射冷却で、朝焼けがきれいだった。

シャコバサボテン、ほぼ満開

なんとなく、マンボの気分?

「ウーッ!」

ペレス・プラード演奏の「セレソ・ローサ(チェリー・ピンク・マンボ)」

(YouTubeから共有)