長男、次男がまだ保育園、小学生だった頃の話、夫婦共働きで、時間的余裕も、精神的余裕も、経済的余裕も無い自営業を続けていた時代ではあったが、せめて子供達の思い出になれば・・との思いが有って、春、秋の行楽シーズン等の休日には、忙中敢えて閑を作り、強引に?、家族で周辺の低山を、よく歩き回っていたものだった。その後、次男が小学生になった頃からは、「せめて毎年1回、夏休みには、家族で登山しよう」と決め込んで、尾瀬や八ヶ岳や白馬岳、乗鞍岳、木曽駒ケ岳、仙丈岳に出掛けたものだったが、それまで、登山の経験等ほとんど無く、体力にも自信が無く、山の知識情報にも疎かった人間が、よくもまあ思い切って出掛けたものだと、後年になってからつくづく思ったものだった。息子達が巣立ってからも、その延長線で、夫婦で細々、山歩きを続けてはいたが、数年前に完全に仕事をやめてからは、時間が有っても、今度は気力体力減退、あの山もこの山も、今や、遠い思い出の山となってしまっている。今となっては、あの日あの頃、思い切って、登山を敢行していたことを、本当に良かったと思うようになっている。ブログを始めてからのこと、そんな山歩きの思い出を備忘録、懐古録として、ブログ・カテゴリー「山歩記」に書き込んだり、古い写真を引っ張り出して、「デジブック」にしたりして懐かしんでいたものだが、「デジブック」が終了してしまったこともあり、改めて、過去の記事を、コピペ、リメイクしてみようと思っているところだ。昔のことを懐かしがるのは、老人の最も老人たるところだと自嘲しながら・・・・。

古い写真から蘇る思い出に山旅・その20

「鳳凰三山」

かれこれ26年前の1996年8月に、妻と次男と三人で、鳳凰三山(薬師岳、観音岳、地蔵岳)を訪ねたことが有った。「ブログ内検索」してみたら、5年前にも、ブログ・カテゴリー「山歩記」に書き込んでいることが分かったが、今年も夏山シーズンを迎え、なんだか懐かしくなり、改めて、コピペ・リメイクしてみることにした。

当時はまだ、バカチョンカメラ(小型フィルムカメラ)しか持っていなかった頃で、後年になって、アルバムに貼って有った紙焼き写真をスキャナーで取り込んだ写真が外付けHDに残っており、改めて引っ張り出した。どんどん記憶曖昧になってきているが、写真や記録・メモ等を見ると、あの日、あの場所の情景が蘇ってくるから不思議だと思う。

深田久弥著 「日本百名山」

「鳳凰山(ほうおうざん)」

(一部抜粋)

鳳凰山(ほうおうざん)とは、現在では、地蔵岳、観音岳、薬師岳の三峰の総称になっている。この三峰がそれぞれどの峰を指すかについては異論もあるが、ここでは五万分の一「韮崎」図幅の示す所に従おう。が同図幅では、観音、薬師を鳳凰山とし、地蔵岳は別にしてあるが、やはりこの三峰を含めて鳳凰山と呼んだ方が妥当と思われる。

地蔵岳の絶頂には、二個の巨石が相抱くように突っ立っている。古人はこれを大日如来に擬して尊崇したところから、法皇山の名が生じたと言われている。その後徳川時代の中期から地蔵仏の信仰が盛んになって、この巨石も形が似ているので地蔵仏と呼ばれるようになった。

(中略)

またこんな伝説を読んだこともある。天平宝字二年(758年)五月、剃髪して法皇となられた孝謙天皇が、夢のお告げによって、遥か東国の早川の上流奈良田に遷居された。

(中略)

七年間奈良田に滞在され、その地を山城国奈良田に因んで、山代郡奈良田と名づけられたという。法皇およびその従者は奈良田滞在中に芦安から北の山に登られた。すなわち現在の鳳凰山であって、それは法皇山から来たものである。そして今も残っている北御室(きたおむろ)、南御室(みなみおむろ)、御座石(みくらいし)などの名は、その当時の名残りだと伝えられている。

地蔵仏は高さ約十八メートル、極めて印象的なオベリスクで、甲府盆地からでもよく注意すると認めることが出来る。それは、鳳凰山のシンボルのように立っている。その巨石に初めて攀じ登ったのは、ウォルター・ウェストンで、明治三十七年(1904年)の夏であった。

(中略)

私が最初に登ったのは、昭和7年(1932年)の秋だったから古い話である。小林秀雄と今日出海(こんひでみ)の二君が一緒だった。いま手許に残っている当時の古い写真を見ると、二人ともワラジに脚絆という、甲斐甲斐しい恰好をしている。

(後略)

山行コース・歩程等

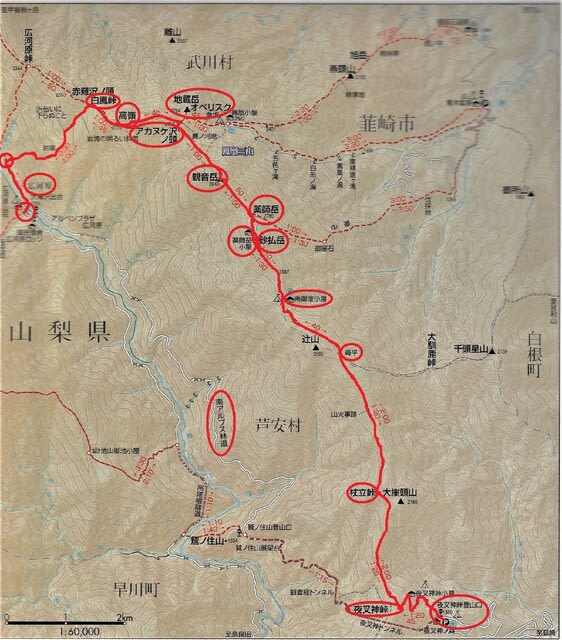

(1日目)夜叉神峠登山口駐車スペース(標高1,370m)→山ノ神→五本松→夜叉神峠→

杖立峠→(お花畑)→苺平→南御室小屋→ガマの岩→砂払山山頂(標高2,740m)

→薬師岳小屋(標高2,720m)(泊)

(標準歩行所要時間=約5時間40分)

(2日目)薬師岳小屋→薬師岳山頂(標高2,780m)→観音岳山頂(標高2,840m)→

アカヌケ沢ノ頭(標高2,750m)→賽の河原→地蔵岳山頂(標高2,764m)

→高嶺(標高2,778.8m)→白鳳峠(標高2,450m))→

広河原(標高1,520m)

(標準歩行所要時間=約6時間45分)

(朝日新聞社の週刊「日本百名山」から拝借)

1日目

やはり、前日早めに仕事を切り上げ、仮眠、真夜中に車で自宅を出発、中央自動車道、南アルプス林道をひた走り、5時30分頃に、夜叉神峠登山口駐車スペースに到着したようだ。あの頃は、マイカーでも、南アルプス林道で広河原まで入れたが、夜叉神峠登山口から鳳凰三山を縦走し、広河原に下り、広河原からはバスで、夜叉神峠登山口に戻るという計画だったのだ。

まず、思い出されるのは、夜叉神峠登山口直前の南アルプス林道走行中、道路の真ん中に、野猿の大群がたむろしていて、そろりそろり遠慮しながら横を通り抜けたことだった。

6時頃、夜叉神峠登山口を、出発したようだ。

冷気漂う樹林帯の急登を、ウグイス、ホトトギスの鳴き声を聞きながら・・・、

7時15分頃、夜叉神峠(標高1,770m)に到着。

ガスが消え、白峰三山(北岳、間ノ岳、農鳥山)が 姿を見せてくれ・・・、

一帯には、ヤナギランが群生しており・・・

後年、山行等でヤナギランを見ると、夜叉神峠が連想されるようになったものだ。

9時45分頃、杖立峠、

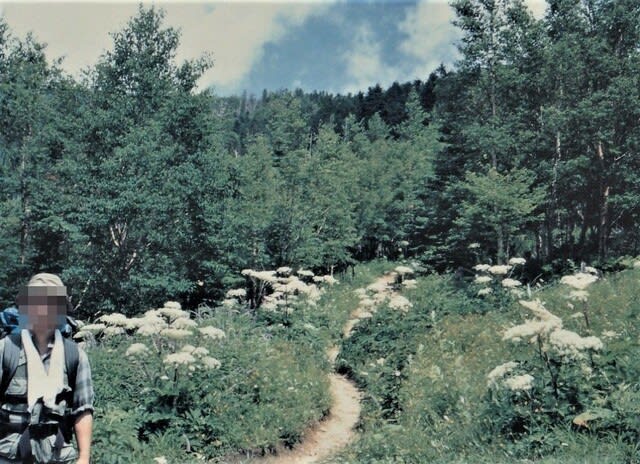

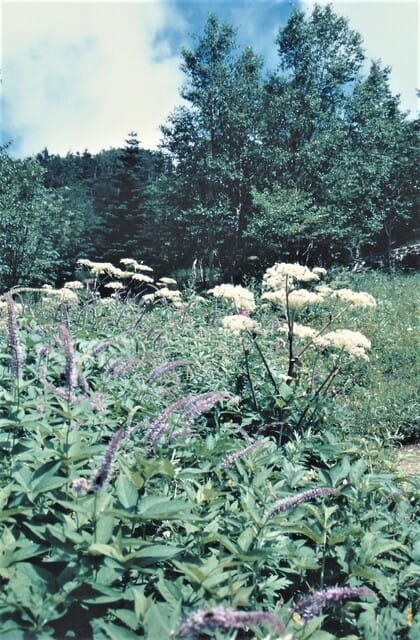

お花畑

クガイソウ? ミネウスユキソウ?

オヤマリンドウ?

シナノオトギリ? ミヤマオダマキ?

アサギマダラ?

当時はまだ、花や蝶等に興味関心薄く、名前も知らず分からずだったが、

後年になって知った「アサギマダラ」・・・、

なーんだ、26年前に、すでに出会っていたではないか・・・である。

12時30分頃、苺平に到着、

樹林帯の中、展望無しだったが、昼食タイム。

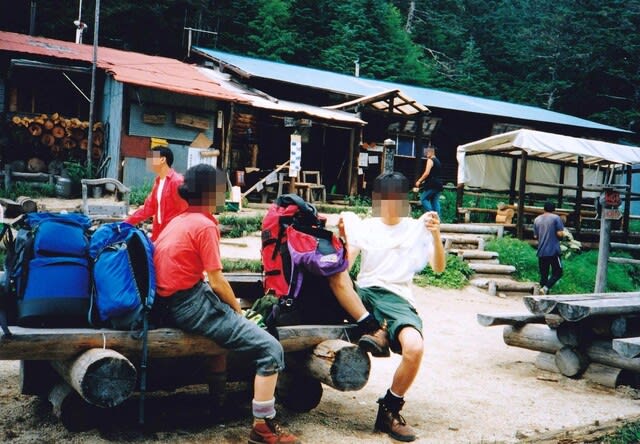

13時15分頃、辻山と砂払岳の鞍部、南御室小屋に到着、休憩

キャンプ指定場が有る。

南御室小屋からは、砂場の厳しい急登、

やがて、巨岩が連なるガマの岩場に・・、

砂払岳から、薬師岳を望む。

白砂青松の風景。

岩陰にひっそり、タカネビランジが出迎えてくれ・・、

15時30分頃、薬師岳小屋に到着したようだ。

夕食は、17時からだったが、結構バテてしまい、夕景写真を撮る気力も無く、夕食後、直ぐ、横になったようだ。ただ、夏山最盛期とあって超満員状態で、なかなか熟睡出来ずに、真夜中に気持ち良い小屋の外に出て、満天の星空を、しばらく眺めたりした記憶が有る。

(つづく)