創業は1988年というから、訪れたのは3年後だったか。

外国資本のホテルの進出が目立ち始めた時期、気迫というか気負いというか、そんな雰囲気があったように思う。

重厚感があり、今では五つ星。だが、何やら落ち着かない気分ではあった。

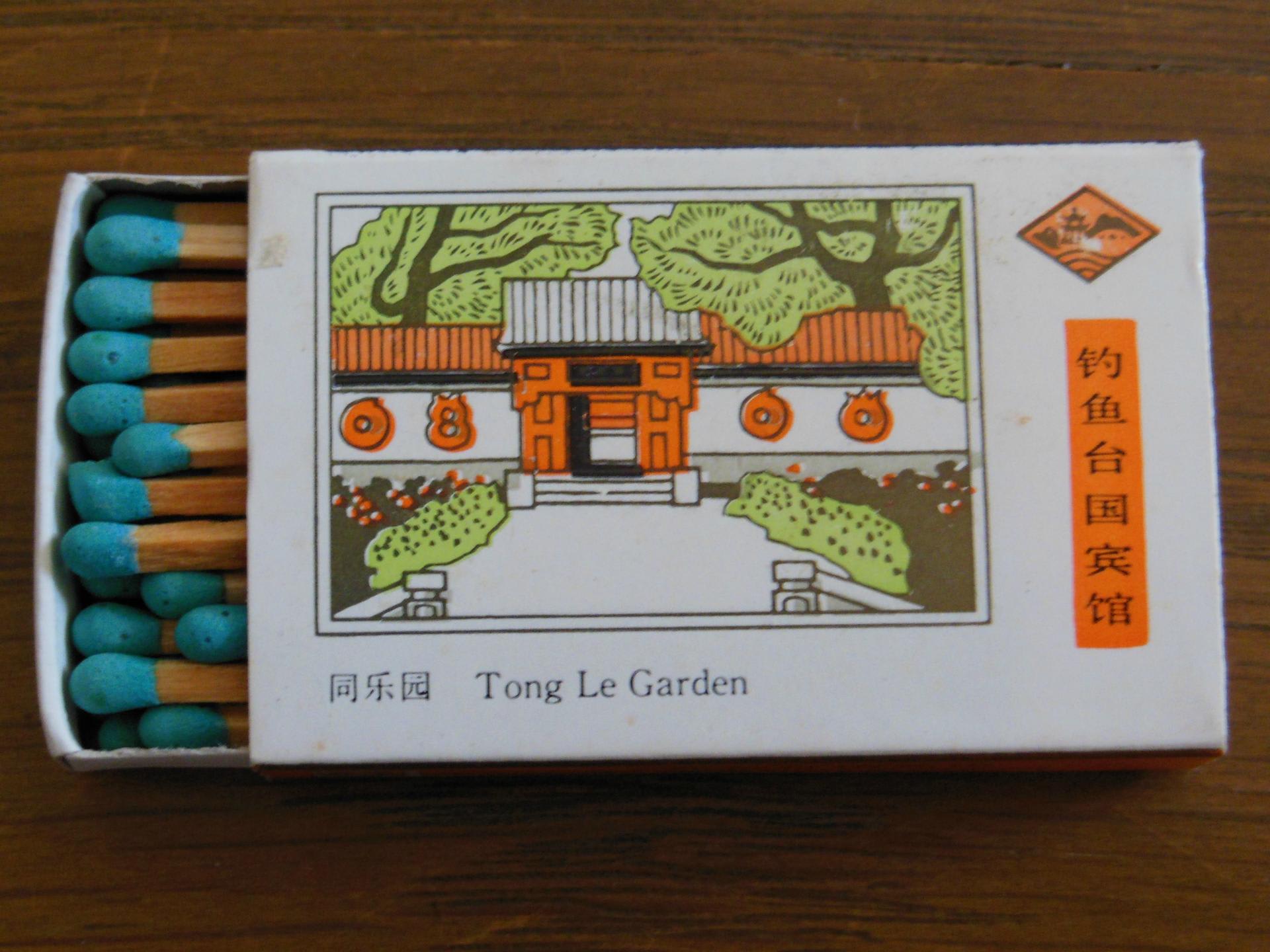

普通のマッチの2倍の長さ。軸も太い。ポケットで持ち運ぶにはいささか不都合。利便性よりPRを狙っていたのだろう。

創業は1988年というから、訪れたのは3年後だったか。

外国資本のホテルの進出が目立ち始めた時期、気迫というか気負いというか、そんな雰囲気があったように思う。

重厚感があり、今では五つ星。だが、何やら落ち着かない気分ではあった。

普通のマッチの2倍の長さ。軸も太い。ポケットで持ち運ぶにはいささか不都合。利便性よりPRを狙っていたのだろう。

《 CELLER PINOR Raig de Raim 2010 》

生 産 国 スペイン

地 方 カタルーニャ

ヴィンテージ 2010年

ワイナリー セリェール・ピニョル

葡 萄 種 ガルナッチャ・ブランカ50%、マカベオ40%、モスカテル10%

タイプ 白 辛口

樹 齢 平均15年

土 壌 石灰質

熟 成 ステンレスタンク熟成

“ラッチ・デ・ライム”とは“葡萄のいなずま”という意味。初の白ワイン。

パイナップルやバナナ、洋なし等フルーティーな香りに溢れている。

この日は、チーズ各種、柿の種、京にしき、イワシの酢の物、アスパラガス、焼き鮭で食事。飲みやすく穏やかな感。

台風19号が枕崎に上陸、日本縦断を伺う時機、することもなくリモコンを手にする。何とBS-TBSで『駅 STATION』が始まるところだった。ラッキー!

あの、高倉健と倍賞千恵子の大晦日の居酒屋シーンが観たくて腰を据える。で、満足満足。

シナリオ、俳優陣、カメラ・・・名作と言うに相応しい。降旗康男、倉本聡の世界だ。

構成が、「直子」 「すず子」 「桐子」となっていることを始めて知った。いしだあゆみ、烏丸せつこ、賠償千恵子だ。

名作は、バイ・プレイヤーで決まる。実に贅沢な脇役陣だ。冒頭の銭函駅での列車上の別れ行くいしだあゆみの演技は伝説さえなっているが、まだまだあった。新しい発見をした。

3回、一瞬しか登場しない室田日出男。彼によって、格段の重さを増した。

もう一人。ラストに登場する根津甚八。妹烏丸ひろこに会うために判りながら罠に嵌る。その表情と動作。果たして今時の若手俳優はどうだろうか。

《 REOPARD'S LEAP LOOKOUT 2012 》

生 産 国 : イタリア

地 方: ビエモンテ州

ヴィンテージ:2011年

葡 萄 種 :ピエモンテ・バルベーラ100%

ワイナリー:テッレ・デル・バローロ

熟 成 :

タ イ プ :赤/ミディアム・ボディ

果実味に溢れ、フルーティーな印象を感じさせてくれる美味しいワインです。

この日は、チーズとパン、チキン、おでん。なんかめちゃくちゃですが、美味かった。

ラベルのイノシシほどの強面はしません。

著 者 佐々 涼子

出版社 早川書房

定 価 1500円+税

震災文学というジャンルがあるのだろうか。あればこの分野の傑作の一冊と言えるだろう。

激震をやり過ごせた安堵の後に襲いかかった数派の大津波。その生死を分けた惨状と奇跡の復興と再生を追ったドキュメント。そのシンボルとして日本製紙石巻工場。

登場するベテラン編集者が述懐しているように、多くの日本人は、サーモンがノルウェーで獲れることやバナナがフィリピンで採れることを知っているが、出版用紙が何処で出来るかを知らないで来た。何と我が国のそれの四割を、水没した日本製紙石巻工場が担っているのである。

2013年4月12日に発売された『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』は発売7日目にして100万部に到達し最速の記録を打ち立てた。従業員たちの凄絶な死闘によって奇跡の復興を遂げた8号抄紙機の蘇生があったればこそである。

また、N6抄紙機を救うドキュメントも胸を打つ。このマシンは幅が9.45メートル、毎分1800メートルの抄造スピード、1日の生産量超1000トンの世界最大級の超大型設備。630億円かけた最新鋭設備。ちなみに東京スカイツリーの総工費は650億円といから日本製紙の生死を握る。

数々の教訓や言説が汲み取れる。一旦「現場」がやり遂げると腹を括れば、どんな困難も乗り越えて仕上げてくることを信じるリーダーの決断というものが如何に大事か伝わってくる。

ある従業員の証言。「書店で自分で作った紙に会ったらどう思うかって?『よう!』って感じですね。震災直後、風呂にも入れない、買い物も不自由。そんなささくれだった被災生活の中で、車に乗って家族はどこへ行ったと思う?書店だったんですよ。心がどんどんがさつになっていくなか、俺たちが行きたかったのは書店でした。俺たちには、出版を支えているっていう誇りがあります。俺たちはどんな要求にもこたえられる。出版社にどんなものを注文されても作ってみせる自身があります」 この矜持が日本文化の危機を救ったと言える。

国内外の賓客のための迎賓館として使用されてた『釣魚台』の燐寸である。2000年頃からは、一般客も宿泊ができるようになったとか。これは、それ以前のもの。その意味では、天安門マッチよりもレアになるか。

釣魚台の敷地は、南北1km、東西0.5km、総面積42万m²。湖水部分の面積は5万m²。建物の総床面積は16.5万m²。中華人民共和国成立10周を記念した建設事業の一つとして、大規模な増改築が行われた。文化大革命下、首謀四人組の一人であった江青の住居として独占的に使用された。

広大な敷地内には十数棟が点在し、どの建物も一つのホテルとして機能。主賓、お付き、事務方、会議室、接客室などが備わっている。

敷地内への出入り口には人民解放軍が立哨し誰何をする。登録されている車両ナンバーでないと、いかなる高官や党の幹部でも入れない。

尊敬するジャーナリストが句集を上梓した。

日々のツイッターへの投稿を、一冊にまとめたもの。句の脇に著者自身が書き込んだメモに、何ともいえない味がある。門外漢には句の理解の手助けになる。

いわば自費出版。ある夜の集まりでご本人より戴く。

確かに句造りは、老いにいい。しかし難しい。

作者は、あの田中角栄の逮捕のスクープをものした過去を持つ。ここにその面影はない。優しさと気遣いと温かさ。このように齢を重ねたい。