オミクロンは、武漢株のワクチンで抗体を作った人の免疫を上手に回避するようにできています。

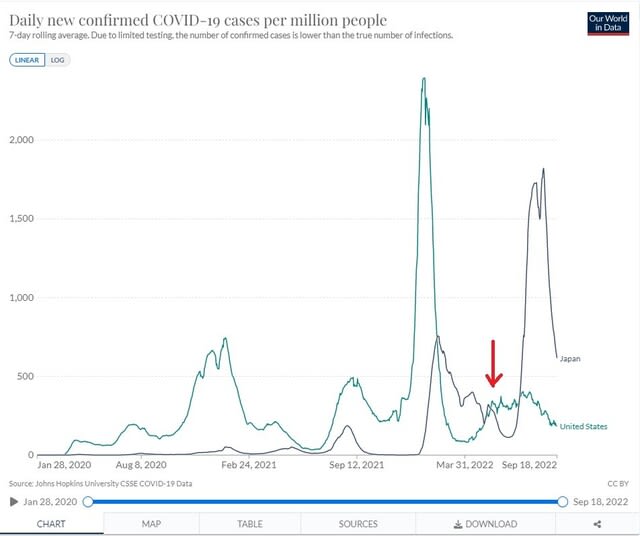

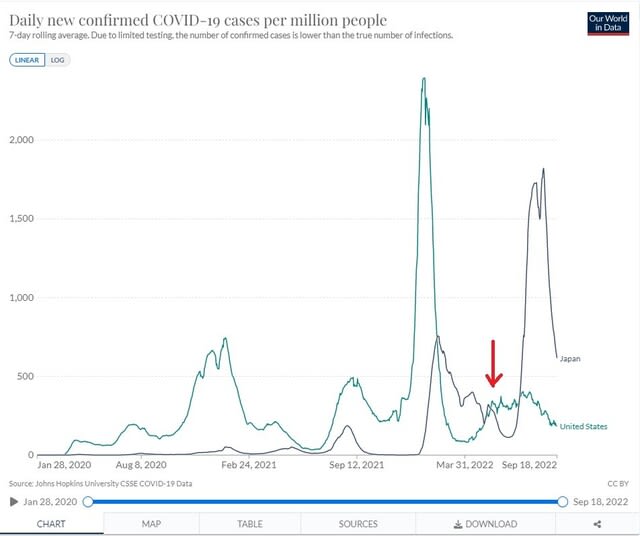

←日本はいつ終わらせるの?

←日本はいつ終わらせるの?

できています、というか、そういうウイルスが「できれば」世界的に流行することは自明ですが、どうやってできたのかという話。

まず、オミクロンの特徴ですが、

スパイクタンパク上に多数の変異を持っているため、武漢株ワクチンでできた中和抗体が効きにくいということに加えて、

ADE(抗体依存性感染増強)の影響があるため、デルタまでのウイルスに比べて接種者にかかりやすくなっています。

Reevaluation of antibody-dependent enhancement of infection in anti-SARS-CoV-2 therapeutic antibodies and mRNA-vaccine antisera using FcR- and ACE2-positive cells

阪大微研塩田教授ら

「オミクロンの世界的な急速な普及は、オミクロンに対する交差中和がないこと、ワクチン接種後の血清にある程度のADE活性があることが一因であることが示唆された」

コロナウイルスはRNA(一本鎖)ウイルスなので、変異はしやすいのですが、ランダムな変異の蓄積で比較的短期間にこの都合の良い変異を起こせるものかどうか調べた研究者たちがいます。

(オミクロンは進化系統樹的に武漢株やほかの変異株とものすごく遠い)

mRNAの遺伝暗号(コドン)は塩基3個の組み合わせでできていて、それがアミノ酸1個に対応します。

コドンとアミノ酸は一対一対応をしているわけではなく、ひとつのアミノ酸に複数のコドンが対応していたりします。つまり、同じ意味になる複数の表現があるのです(同義コドン)。

ランダムな変異が起こると、「アミノ酸は変わらない」(Synonymous substitution)場合と、「アミノ酸が変わる」場合(Nonsynonymous substitution)があります。

同義の変異は、進化的に有利でも不利でもないので変異前と同等に生き残りますが、ランダムに起きた非同義の変異はそのほとんどが不利なのでなかなか生き残ることができません。

稀に有利な非同義変異があるものができると、それが残り(増え)ますが、その遺伝子を調べてみれば同義の変異がいっぱい残っている、というのが自然で起こることです。

ところがオミクロンでは、非同義の変異が多数起きているのに対して同義変異がめちゃくちゃ少なく、自然に起きたものとは考えにくい。

(以上の解説はオミクロン変異考察(荒川央)を参考にまとめました)

論文はこちら:

Mutation signature of SARS-CoV-2 variants raises questions to their natural origins.(荒川央)

筑波大の掛谷先生も論文を出しています。

A probabilistic approach to evaluate the likelihood of artificial genetic modification and its application to SARS-CoV-2 Omicron variant

「オミクロン株の塩基配列を数理モデルを立てて解析し、その変異が天然に生じる確率が非常に低い(つまり人工的変異が含まれる可能性が極めて高い)ことを示した論文が査読を通り採択されました。査読による改訂はありますが、趣旨はプレプリントの主張がそのまま通りました。」

オミクロンが人の手によるものだとしても、

- 誰がどのような意図で?

- 意図的に撒いたか、うっかり漏れたか

についてはまったくわかりません。

作成時、免疫逃避を作り込んだらたまたま病原性が低くなった(肺炎になりにくくなった)のか、あるいは「新型コロナ・パンデミックを終わらせるため」病原性が低くかつ広まりやすいウイルスを作ろうとしたのか、聞いてみたいところです。

ともかく結果として、オミクロンになってから、流行国ではほとんど暴露されていない人がいないくらいに広まる一方、重症化率、死亡率ともに大幅に下がり、インフルエンザ程度かそれより低くなりました(子どもについては明確に、インフルエンザのほうが怖いウイルスです)。

例として、大阪府データ(年齢別に重症化率、死亡率が載っているものがなかなかないので) (*)

元々、新型コロナが始まったときに、「いずれ通常の風邪になってパンデミックが終わる」ということはいわれていました。オミクロンが人工であるとすればそれが少し早められたということになるでしょうか。

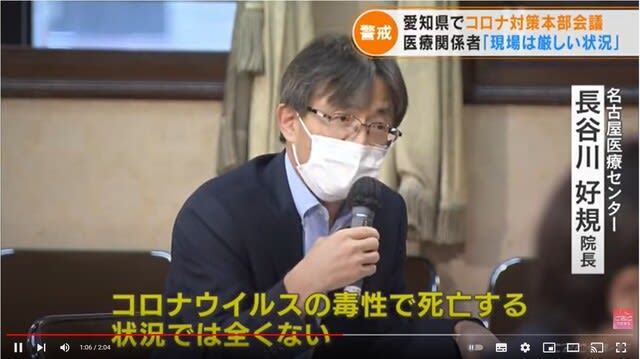

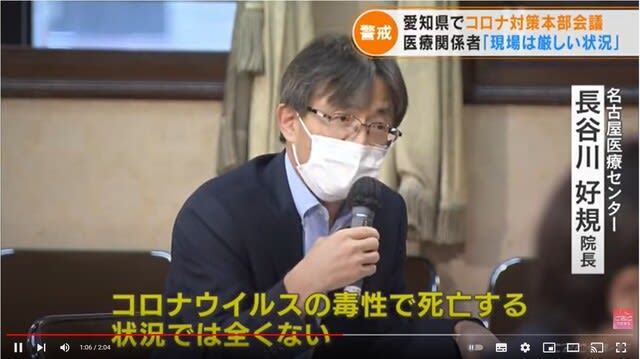

これは、コロナ死とされている人数は多くても、実際ほかの原因でほぼ寿命のときにコロナ陽性で亡くなる人が多いという意味です。

今年に入り、コロナ死の平均年齢は、全死因死者の平均年齢を上回っています。

バイデンの発言「パンデミックは終わっている、やることはまだあるが、終わったんだよ、みなマスクをしていないのに気づいているだろう、みな健康だ」

CBC news: バイデンのインタビュー

ガチガチ対策派のバイデンさんがねぇ…とちょっと感慨深いです。

このへん(赤矢印)からちゃんと数えなくなった? 数えなくなれば終了です。

(*) ワクチンによって重症化しにくくなっただけで、未接種ならオミクロンでも重症化するのでは、と思う人もいるかもしれませんがそうではありません。

仮に、この表にある重症者、死亡者がみんな未接種だとしても(実際はそんなことないですが)、たとえば死亡率で40代(1.0%→0.0%)、50代(1.2%→0.02%)が40代(1.0%→0.0%)、50代(1.2%→0.2%)になるわけで、桁違いに低くなっているのです。

(年齢別に接種歴がわかればちゃんと計算できますが、そのようなデータは見つけられませんでした)

にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします

にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも

にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)

←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社

できています、というか、そういうウイルスが「できれば」世界的に流行することは自明ですが、どうやってできたのかという話。

まず、オミクロンの特徴ですが、

スパイクタンパク上に多数の変異を持っているため、武漢株ワクチンでできた中和抗体が効きにくいということに加えて、

ADE(抗体依存性感染増強)の影響があるため、デルタまでのウイルスに比べて接種者にかかりやすくなっています。

Reevaluation of antibody-dependent enhancement of infection in anti-SARS-CoV-2 therapeutic antibodies and mRNA-vaccine antisera using FcR- and ACE2-positive cells

阪大微研塩田教授ら

「オミクロンの世界的な急速な普及は、オミクロンに対する交差中和がないこと、ワクチン接種後の血清にある程度のADE活性があることが一因であることが示唆された」

コロナウイルスはRNA(一本鎖)ウイルスなので、変異はしやすいのですが、ランダムな変異の蓄積で比較的短期間にこの都合の良い変異を起こせるものかどうか調べた研究者たちがいます。

(オミクロンは進化系統樹的に武漢株やほかの変異株とものすごく遠い)

mRNAの遺伝暗号(コドン)は塩基3個の組み合わせでできていて、それがアミノ酸1個に対応します。

コドンとアミノ酸は一対一対応をしているわけではなく、ひとつのアミノ酸に複数のコドンが対応していたりします。つまり、同じ意味になる複数の表現があるのです(同義コドン)。

ランダムな変異が起こると、「アミノ酸は変わらない」(Synonymous substitution)場合と、「アミノ酸が変わる」場合(Nonsynonymous substitution)があります。

同義の変異は、進化的に有利でも不利でもないので変異前と同等に生き残りますが、ランダムに起きた非同義の変異はそのほとんどが不利なのでなかなか生き残ることができません。

稀に有利な非同義変異があるものができると、それが残り(増え)ますが、その遺伝子を調べてみれば同義の変異がいっぱい残っている、というのが自然で起こることです。

ところがオミクロンでは、非同義の変異が多数起きているのに対して同義変異がめちゃくちゃ少なく、自然に起きたものとは考えにくい。

(以上の解説はオミクロン変異考察(荒川央)を参考にまとめました)

論文はこちら:

Mutation signature of SARS-CoV-2 variants raises questions to their natural origins.(荒川央)

筑波大の掛谷先生も論文を出しています。

A probabilistic approach to evaluate the likelihood of artificial genetic modification and its application to SARS-CoV-2 Omicron variant

「オミクロン株の塩基配列を数理モデルを立てて解析し、その変異が天然に生じる確率が非常に低い(つまり人工的変異が含まれる可能性が極めて高い)ことを示した論文が査読を通り採択されました。査読による改訂はありますが、趣旨はプレプリントの主張がそのまま通りました。」

オミクロンが人の手によるものだとしても、

- 誰がどのような意図で?

- 意図的に撒いたか、うっかり漏れたか

についてはまったくわかりません。

作成時、免疫逃避を作り込んだらたまたま病原性が低くなった(肺炎になりにくくなった)のか、あるいは「新型コロナ・パンデミックを終わらせるため」病原性が低くかつ広まりやすいウイルスを作ろうとしたのか、聞いてみたいところです。

ともかく結果として、オミクロンになってから、流行国ではほとんど暴露されていない人がいないくらいに広まる一方、重症化率、死亡率ともに大幅に下がり、インフルエンザ程度かそれより低くなりました(子どもについては明確に、インフルエンザのほうが怖いウイルスです)。

例として、大阪府データ(年齢別に重症化率、死亡率が載っているものがなかなかないので) (*)

元々、新型コロナが始まったときに、「いずれ通常の風邪になってパンデミックが終わる」ということはいわれていました。オミクロンが人工であるとすればそれが少し早められたということになるでしょうか。

これは、コロナ死とされている人数は多くても、実際ほかの原因でほぼ寿命のときにコロナ陽性で亡くなる人が多いという意味です。

今年に入り、コロナ死の平均年齢は、全死因死者の平均年齢を上回っています。

バイデンの発言「パンデミックは終わっている、やることはまだあるが、終わったんだよ、みなマスクをしていないのに気づいているだろう、みな健康だ」

CBC news: バイデンのインタビュー

ガチガチ対策派のバイデンさんがねぇ…とちょっと感慨深いです。

このへん(赤矢印)からちゃんと数えなくなった? 数えなくなれば終了です。

(*) ワクチンによって重症化しにくくなっただけで、未接種ならオミクロンでも重症化するのでは、と思う人もいるかもしれませんがそうではありません。

仮に、この表にある重症者、死亡者がみんな未接種だとしても(実際はそんなことないですが)、たとえば死亡率で40代(1.0%→0.0%)、50代(1.2%→0.02%)が40代(1.0%→0.0%)、50代(1.2%→0.2%)になるわけで、桁違いに低くなっているのです。

(年齢別に接種歴がわかればちゃんと計算できますが、そのようなデータは見つけられませんでした)

にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします

にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも

にほんブログ村 その他日記ブログ 50代女性日記 ←こちらも参加しています

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社