家人の紹介で手に取った。台湾の作家の物語を読むのは初めてな気がする。

作者の「日本版あとがき」にあるように「鉄道、美食、百合を愛する歴史小説家として、これらの要素を組み合わせてひとつの迷宮を造り上げ、読む人を台湾という島の昭和時代の旅へと誘おうと試みた」小説。百合を除いて、私の好きな要素である鉄道、食、歴史が織り込まれていて、お腹がなりながら、楽しく、時にドキドキして読んだ。

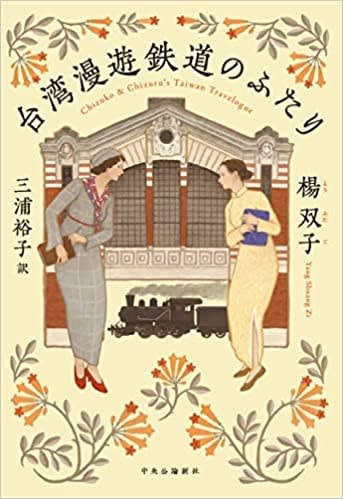

ストーリーは、昭和初期に取材旅行で台湾を訪れた日本の女流作家と通訳についた若い台湾人女性との交流で展開する。

各章立てが料理名になって構成されている(炒米粉、魯肉飯、冬瓜茶・・・)のだが、調理、料理、食事の表現からその素材、外見、味について想像力が刺激される。平易な文章なのでスラスラ読めるのだが、料理を想像しているとお腹一杯になってしまって、おかわり出来ない(次の章に進めない)。

旅の描写も旅心がそそられる。台湾には過去3回出かけているが、台北とその近辺しか知らない。台湾の友人からは、「台北だけではもったいない。違った良いところが台中、台南にある。案内したい。」とずーっと言われているだけに、旅の虫が騒ぎ始めた。

更に、後半は、人の持つ良心的な無意識の「差別」意識が明らかにされる。丁度、2月前に観た平田オリザさん脚本の青年団の演劇「ソウル市民」にも通じるところがあって、人の価値観、認知のフレームワークについても考えさせられる。

最後の最後に、劇中劇ならぬ小説内小説のような物語の構造を知り、これも驚かされた。まんまと引っかかっていた。

ちょっとライトノベルっぽい軽さもあって、そこは好みでなかったが、それを補う十分な質面の充実度だと感じた。今年4月に訳本として発刊(原本は2020年)されたばかりなので、本書がこれから日本でどんな評価を受けるのかとっても楽しみである。