私、コロッケ屋さんに憧れています。

東京の郊外、夫婦二人で細々と商う、清く、貧しく、美しい「コロッケ屋」がやりたいですね。

例えば、こんな日常だったりして、

・・・・・・店は中年夫婦ふたり。左隣は民家が二軒、その先に自転車屋、右隣は路地を挟んでラーメン屋、向かい斜めには仕出し屋がある。付近には郵便局、パン屋、居酒屋、洋品店、花屋、酒屋、薬局が民家を間に挟んで点在している。

白地に黒文字で「前田精肉店」と書かれた看板は、白地のペンキが所々剥がれ、灰色のトタン板が剥きだしになっている。店は高度成長期の頃に何処の町でも見かけた「お肉屋さん」の佇まい。

看板の端に取り付けられた、プラスチック製の行燈看板には「揚げ物総菜」とだけ書かれている。精肉の販売は十年ほど前に止めていた。他の精肉店と少し異なるのが、路地側のガラス窓に面して調理台があり、そば打ちの様子を見せる蕎麦屋のような造りで、揚げ物の仕込みの様子が外から覗けるようになっていた。外から中を見せるためではなく、中から外を眺めるためにあった。

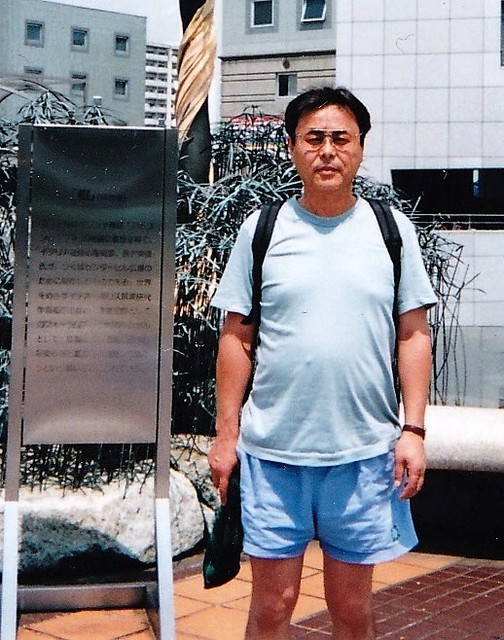

外の様子を眺めながら、俊夫は節子と二人で調理台に向かいコロッケの仕込みをしていると、中年の男が二人の視界を横切った。

俊夫がバットの中のコロッケを並びを直しながら呟くように、

「あの男だ」

「いつものようにデジカメで辺りを撮ってるわ」

節子が小麦粉と卵を溶いた液の中にコロッケの材料を浸し、隣のパン粉の入ったバットに放り込む、俊夫はパン粉をまぶし、軽く手のひらで押さえ、横に置いたバットに並べて行く。

普段はまったく会話はなく黙々と作業を続けるが、男の現れた日だけは違っていた。

その男に二人が気づいたのは、去年、桜が散り始めた今頃の季節であった。月に一度の割合で平日の朝、九時過ぎに脇の路地から現れた。

路地には飛び石が敷かれていて、城跡の公園に抜ける近道になっていた。両側は軒の低い二階建ての民家が並び、晴れの日でも日差しが薄く、苔の匂いがした。

二十メートルほど行くと視界が開け、幼稚園と小学校の並ぶ通り出る。小学校の正門の前を右に折れると公園の入り口、店からは五分ほどの距離である。

公園の周囲には、警察署、消防署、裁判所の支部、市民会館、郷土博物館がある。

いつも男は路地から現れ、時々立ち止まり辺りを眺め、首に下げたデジカメで写真を何枚か撮り、店の前を通り過ぎ郵便局のある方向に消えて行く。二人は作業の切れ目毎に、それとなく男の方向に視線を向けた。

「今日は、いつもより長く立ち止まっているわね」

「うん。さっきからこっちの方をずっと見てるよ」

男はラーメン屋の向かいにある電柱の傍らに立っていた。時折、辺りを見回す仕草をするが、視線は仕込み作業をしている二人の方に戻ってくる。

「何か、いつもと違うみたいねェ……」

俊夫はバットのコロッケを並べ直しながら、上目使いに男を見た。

「ふーん……。いつもと変わらないんじゃないのか……」

男は二人の様子に気が付いたようで、遠くを見るような素振りをして歩き始め、店の前を通り過ぎ、いつものように仕出し屋の先を右に曲がり、郵便局の方向へ消えて行った。

男の背中に眼をやりながら、節子が

「あの人って、何か訳ありよきっと」

「只の暇人じゃないの、ぶらぶら町を歩いて写真を撮っているだけの…」

「でも。年の割にはお洒落よね」

「お洒落で、訳ありか……」

「スニーカーにジーンズで、コットンのジャケットもそれなりにコーディネートされているし……」

俊夫の日常スタイルは四季の変化に関係なく、一年中ほとんど同じであった。雪駄履きに、紺のジャージ、作業着である白の上っ張り。夏は上っ張りの下がランニングシャツだけ、冬はそれに一枚余計に何か羽織るだけである。

休日もジャージスタイルで、洒落たカジュアルスタイルなどまったく無縁であった。フォーマルは一昔前の黒のダブルが一着だけである。作業着とフォーマルの間はなかった。

節子は俊夫をに眼をやり

「少しは、あんたもねぇ……」

俊夫はまったく聞こえていない素振りで、コロッケの入ったバットを後ろの冷蔵庫に入れた。

コロッケ、 メンチ、串カツ、ハムカツ、チキンカツ、トンカツ、一通り、仕込み作業が終わり、お茶の時間になった。店の奥のガラス戸を開けると、六畳の和室があり、居間と食堂と休憩室を兼ねていた。

普段、ガラス戸は開けられており、部屋の隅に置かれたテレビの電源は常に入ったままである。

いつものように、節子は煎茶、俊夫はマグカップにインスタントコーヒーをスプーンに二杯、砂糖を一杯入れてポットのお湯を注いだ。

節子は画面に眼を向けていた。

「あの人、最初に見かけたのは今頃の季節だったわね」

俊夫は座椅子に持たれ、朝刊に眼を向けたままで、

「そうだったかなァ……」

「桜が散り始めた頃よ。最近、何か気になってね」

「俺は、ただの普通の人だと思うけどな」

「ただの、普通の人って?」

「フツーのヒト。そうだな……定年になって、二年ぐらいってところかな。住まいは駅前のマンションで、東京に通勤していた事務系のサラリーマン。子供は娘が一人で、東京でアパートを借りて 大学に通っている。会社は二部上場の機械メーカーで、退職時は資材課の課長代理ってところだな、定年後は暇なので、時々、近所をぶらぶら散策している……。そんなところさ」

節子は、俊夫の話す内容が思っていたよりも具体的なので、テレビ画面から向き帰り、俊夫を見ながら

「でも。月に一度、ほぼ決まった時間に現れるのは何で?」

俊夫は新聞に眼を向けたまま、コーヒーを啜って

「うーん。あれだ、奥さんが月に一度、自宅のマンションで、近所の人を集めて何か趣味の教室を開いている。旦那は邪魔だからその時間は外で暇つぶしをしている。よくあるだろ、花とか、料理だとか、そんなの……」

「へぇー。あんたもあの人のこと、少しは気にしていたんだ」

「そんなことは無いけど……」

「だって、今の話し咄嗟に思いついたとは思えないわよ」

俊夫は新聞に眼を向けたまま、コーヒーを啜った。

節子は、俊夫のお茶やコーヒーを啜る音が、最近気になり始めていた。

「あの年代のありふれたフツーのパターンじゃないのか、週刊誌とかテレビのワイドショーとかに出てくる」

「そうかもしれないけどねェ……。普通の人って何なのかしらね。一人、一人を見るとみんな変わったヒトに見えるけど……。私達はどうなんだろ、フツーの夫婦なのかしら……」

「うーん。まぁ、フツーじゃないのか……」

「そうかしらねぇ」節子はテレビ画面に眼を戻していた。

「節子はさっき、あの男のこと、訳ありとか言ってたよな」

「どういう事なのかは解らないけど、何かありそうな」・・・・・・。

何て、日常会話があったりして・・・・・・・。長々と、詰まらない事を書いてしまいました。

明日は久ぶりに東京へ行って来ようと思います。

それでは、お休みなさい。

東京の郊外、夫婦二人で細々と商う、清く、貧しく、美しい「コロッケ屋」がやりたいですね。

例えば、こんな日常だったりして、

・・・・・・店は中年夫婦ふたり。左隣は民家が二軒、その先に自転車屋、右隣は路地を挟んでラーメン屋、向かい斜めには仕出し屋がある。付近には郵便局、パン屋、居酒屋、洋品店、花屋、酒屋、薬局が民家を間に挟んで点在している。

白地に黒文字で「前田精肉店」と書かれた看板は、白地のペンキが所々剥がれ、灰色のトタン板が剥きだしになっている。店は高度成長期の頃に何処の町でも見かけた「お肉屋さん」の佇まい。

看板の端に取り付けられた、プラスチック製の行燈看板には「揚げ物総菜」とだけ書かれている。精肉の販売は十年ほど前に止めていた。他の精肉店と少し異なるのが、路地側のガラス窓に面して調理台があり、そば打ちの様子を見せる蕎麦屋のような造りで、揚げ物の仕込みの様子が外から覗けるようになっていた。外から中を見せるためではなく、中から外を眺めるためにあった。

外の様子を眺めながら、俊夫は節子と二人で調理台に向かいコロッケの仕込みをしていると、中年の男が二人の視界を横切った。

俊夫がバットの中のコロッケを並びを直しながら呟くように、

「あの男だ」

「いつものようにデジカメで辺りを撮ってるわ」

節子が小麦粉と卵を溶いた液の中にコロッケの材料を浸し、隣のパン粉の入ったバットに放り込む、俊夫はパン粉をまぶし、軽く手のひらで押さえ、横に置いたバットに並べて行く。

普段はまったく会話はなく黙々と作業を続けるが、男の現れた日だけは違っていた。

その男に二人が気づいたのは、去年、桜が散り始めた今頃の季節であった。月に一度の割合で平日の朝、九時過ぎに脇の路地から現れた。

路地には飛び石が敷かれていて、城跡の公園に抜ける近道になっていた。両側は軒の低い二階建ての民家が並び、晴れの日でも日差しが薄く、苔の匂いがした。

二十メートルほど行くと視界が開け、幼稚園と小学校の並ぶ通り出る。小学校の正門の前を右に折れると公園の入り口、店からは五分ほどの距離である。

公園の周囲には、警察署、消防署、裁判所の支部、市民会館、郷土博物館がある。

いつも男は路地から現れ、時々立ち止まり辺りを眺め、首に下げたデジカメで写真を何枚か撮り、店の前を通り過ぎ郵便局のある方向に消えて行く。二人は作業の切れ目毎に、それとなく男の方向に視線を向けた。

「今日は、いつもより長く立ち止まっているわね」

「うん。さっきからこっちの方をずっと見てるよ」

男はラーメン屋の向かいにある電柱の傍らに立っていた。時折、辺りを見回す仕草をするが、視線は仕込み作業をしている二人の方に戻ってくる。

「何か、いつもと違うみたいねェ……」

俊夫はバットのコロッケを並べ直しながら、上目使いに男を見た。

「ふーん……。いつもと変わらないんじゃないのか……」

男は二人の様子に気が付いたようで、遠くを見るような素振りをして歩き始め、店の前を通り過ぎ、いつものように仕出し屋の先を右に曲がり、郵便局の方向へ消えて行った。

男の背中に眼をやりながら、節子が

「あの人って、何か訳ありよきっと」

「只の暇人じゃないの、ぶらぶら町を歩いて写真を撮っているだけの…」

「でも。年の割にはお洒落よね」

「お洒落で、訳ありか……」

「スニーカーにジーンズで、コットンのジャケットもそれなりにコーディネートされているし……」

俊夫の日常スタイルは四季の変化に関係なく、一年中ほとんど同じであった。雪駄履きに、紺のジャージ、作業着である白の上っ張り。夏は上っ張りの下がランニングシャツだけ、冬はそれに一枚余計に何か羽織るだけである。

休日もジャージスタイルで、洒落たカジュアルスタイルなどまったく無縁であった。フォーマルは一昔前の黒のダブルが一着だけである。作業着とフォーマルの間はなかった。

節子は俊夫をに眼をやり

「少しは、あんたもねぇ……」

俊夫はまったく聞こえていない素振りで、コロッケの入ったバットを後ろの冷蔵庫に入れた。

コロッケ、 メンチ、串カツ、ハムカツ、チキンカツ、トンカツ、一通り、仕込み作業が終わり、お茶の時間になった。店の奥のガラス戸を開けると、六畳の和室があり、居間と食堂と休憩室を兼ねていた。

普段、ガラス戸は開けられており、部屋の隅に置かれたテレビの電源は常に入ったままである。

いつものように、節子は煎茶、俊夫はマグカップにインスタントコーヒーをスプーンに二杯、砂糖を一杯入れてポットのお湯を注いだ。

節子は画面に眼を向けていた。

「あの人、最初に見かけたのは今頃の季節だったわね」

俊夫は座椅子に持たれ、朝刊に眼を向けたままで、

「そうだったかなァ……」

「桜が散り始めた頃よ。最近、何か気になってね」

「俺は、ただの普通の人だと思うけどな」

「ただの、普通の人って?」

「フツーのヒト。そうだな……定年になって、二年ぐらいってところかな。住まいは駅前のマンションで、東京に通勤していた事務系のサラリーマン。子供は娘が一人で、東京でアパートを借りて 大学に通っている。会社は二部上場の機械メーカーで、退職時は資材課の課長代理ってところだな、定年後は暇なので、時々、近所をぶらぶら散策している……。そんなところさ」

節子は、俊夫の話す内容が思っていたよりも具体的なので、テレビ画面から向き帰り、俊夫を見ながら

「でも。月に一度、ほぼ決まった時間に現れるのは何で?」

俊夫は新聞に眼を向けたまま、コーヒーを啜って

「うーん。あれだ、奥さんが月に一度、自宅のマンションで、近所の人を集めて何か趣味の教室を開いている。旦那は邪魔だからその時間は外で暇つぶしをしている。よくあるだろ、花とか、料理だとか、そんなの……」

「へぇー。あんたもあの人のこと、少しは気にしていたんだ」

「そんなことは無いけど……」

「だって、今の話し咄嗟に思いついたとは思えないわよ」

俊夫は新聞に眼を向けたまま、コーヒーを啜った。

節子は、俊夫のお茶やコーヒーを啜る音が、最近気になり始めていた。

「あの年代のありふれたフツーのパターンじゃないのか、週刊誌とかテレビのワイドショーとかに出てくる」

「そうかもしれないけどねェ……。普通の人って何なのかしらね。一人、一人を見るとみんな変わったヒトに見えるけど……。私達はどうなんだろ、フツーの夫婦なのかしら……」

「うーん。まぁ、フツーじゃないのか……」

「そうかしらねぇ」節子はテレビ画面に眼を戻していた。

「節子はさっき、あの男のこと、訳ありとか言ってたよな」

「どういう事なのかは解らないけど、何かありそうな」・・・・・・。

何て、日常会話があったりして・・・・・・・。長々と、詰まらない事を書いてしまいました。

明日は久ぶりに東京へ行って来ようと思います。

それでは、お休みなさい。