淡路島に次いで、瀬戸内海で2番目に大きな小豆島。さすがに、直島のように自転車でぐるり、という訳にはいきません。路線バスやタクシーもありますが、旅人の移動手段としてはやはりマイカーかレンタカーということになるでしょう。土庄港近辺には数社のレンタカー会社がありますが、この日はどこも車が出払っていたようです。早めに予約しておいて正解でした (^^♪

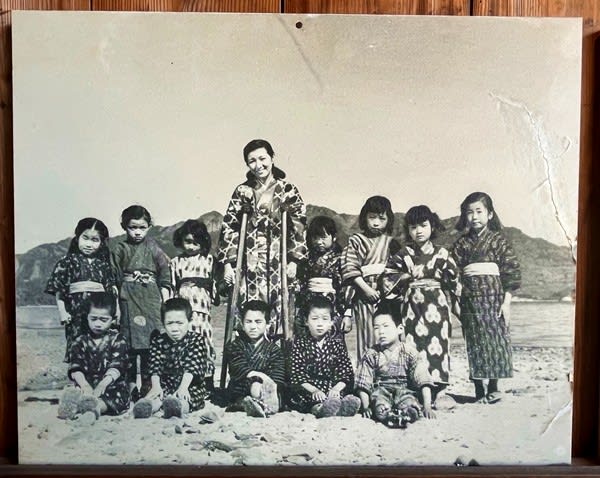

さて、小豆島散策の続きです。二十四の瞳 映画村の後は、来た道を引き返して島の南東部「醤(ひしお)の郷」に立ち寄りました。

【醤の郷】

小豆島は、千葉県(野田市・銚子市)、兵庫県(龍野市)と並ぶ醤油の三大名産地です。ここでは、400年以上の歴史を刻む伝統的な醤油づくりが今も健在。小豆島の穏やかな気候が、醤油づくりに欠かせない麹の発酵に適しているのだそうです。醤の郷一帯には20軒以上の醤油や佃煮の工場が軒を連ね、昔ながらの製法を守りながら醤油やもろみ、つくだ煮などを造っています。

古くからの醬油工場などが立ち並び、レトロな雰囲気を醸し出す醬の郷。香しい醤油の匂いに包まれながら、明治40年(1907)創業のマルキン醤油記念館を見学しました。

ここは、醤油づくりの歴史や製造方法を、古くから使われている道具やパネルを使って紹介する展示施設で、この建物自体が国の登録有形文化財に指定されています。

手前から左奥に伸びる太くて長い棒は、てこの原理を利用してもろみから醤油を絞り出す「棒締機(ぼうじめき)」。

中二階に置かれた直径2m以上もある大桶。約1年間もろみを寝かせて熟成させるための桶です。

古くからの醤油づくりについて知った後は、大人気の醤油ソフトを……。キャラメルのような香ばしい風味で美味しかったです。オリーブソフトに醤油ソフト、一日に2本も食べたのは初めてかもしれません (^-^)ゞ

【寒霞渓(かんかけい)】

続いて、山道を上って小豆島の中央部へ。訪ねたのは、群馬県妙義山、大分県耶馬渓と並んで、日本三大渓谷美のひとつに数えられる寒霞渓。四季折々の表情を見ることができる、小豆島を代表する景勝地です。

切り立つ岩壁に挟まれた谷間を、ロープウェイで一気に山頂まで上ります。

取り付く島もなさそうな断崖絶壁。

山頂駅でゴンドラを降り、山道を辿って鷹取展望台を目指しました。

鷹取展望所からの眺望。

後で気づいたのですが、ここは映画『八日目の蝉』のロケ地でもあります。希和子と薫がこの展望所に立ち寄り、美しい瀬戸内の島々を眺めるシーン……家に帰ってこの映画を観なおした時、「あ、ここ行ったとこだ~!」と夫婦で感動を新たにしました (^-^)ゞ

四望頂方向に少し歩いた斜面に、錆色に変化した金属製の球体が現れます(鷹取大展望所から3分、ロープウェイ山頂駅から10分程度)。瀬戸内国際芸術祭2022参加作品、青木野枝さんの『空の玉/寒霞渓』です。

球体の中から寒霞渓や瀬戸内の島々を見渡す、一風変わった展望所になっているんですね。

囲われた枠の中から景色を眺めるって、どこかワクワクする体験でした。

帰りのロープウェイからの眺め。

ロープウェイの駐車場を出たところで、野生の猿と遭遇。数頭の群れが、道路を横切って山を下りていきました。

【天使の散歩道=エンジェルロード】

潮が引いたときにだけ現れて沖合の島と島を結ぶ砂の道、「天使の散歩道(エンジェルロード)」。これは、弁天島~小余島~中余島~大余島の4つの島を結ぶ砂州で、潮の満ち引きによって一日に2回、これらの島々が繋がったり離れたりする人気の観光スポットです。

写真は、小豆島に到着した当日の様子。この日、日中の引き潮では、完全には繋がらなかったとホテルのフロントで聞きました。

さて、翌朝5時半ごろのエンジェルロードです。この日の日の出は午前6時7分、干潮時刻は6時51分。小余島の方にも砂州ができていて、もうちょっとで繋がりそうですね。

弁天島の「約束の丘展望台」から見た日の出。

島影から太陽が顔を出し、天使の散歩道にも光が届き始めました。きれいな朝焼けです。

完全に繋がり、広い砂浜が現れたエンジェルロード。小余島の東壁が太陽を浴びて輝いています。写真ではわかりにくいですが、砂浜を歩く人の影が長く伸びていました。大切な人と手をつないで渡ると、二人の間に天使が舞い降りて願い事を叶えてくれるそうですよ~♪

この写真を見ると、一番手前の弁天島を含めて4つの島が、3つの砂州で結ばれているのがわかります。このくらいの細い砂州の方が「天使の散歩道」というイメージに近いですね(笑)

ホテルに戻って撮った写真。中余島と大余島とを結ぶ一番奥の砂州が、わずかに写っていました。

レンタカーであちこち巡った小豆島。名残りは尽きませんが、この日は香川県を離れフェリーで本州に渡ります。次の目的地は岡山県倉敷市。古い町並みが美しい美観地区や大原美術館を訪ねる予定です (^-^)ゞ

さて、小豆島散策の続きです。二十四の瞳 映画村の後は、来た道を引き返して島の南東部「醤(ひしお)の郷」に立ち寄りました。

【醤の郷】

小豆島は、千葉県(野田市・銚子市)、兵庫県(龍野市)と並ぶ醤油の三大名産地です。ここでは、400年以上の歴史を刻む伝統的な醤油づくりが今も健在。小豆島の穏やかな気候が、醤油づくりに欠かせない麹の発酵に適しているのだそうです。醤の郷一帯には20軒以上の醤油や佃煮の工場が軒を連ね、昔ながらの製法を守りながら醤油やもろみ、つくだ煮などを造っています。

古くからの醬油工場などが立ち並び、レトロな雰囲気を醸し出す醬の郷。香しい醤油の匂いに包まれながら、明治40年(1907)創業のマルキン醤油記念館を見学しました。

ここは、醤油づくりの歴史や製造方法を、古くから使われている道具やパネルを使って紹介する展示施設で、この建物自体が国の登録有形文化財に指定されています。

手前から左奥に伸びる太くて長い棒は、てこの原理を利用してもろみから醤油を絞り出す「棒締機(ぼうじめき)」。

中二階に置かれた直径2m以上もある大桶。約1年間もろみを寝かせて熟成させるための桶です。

古くからの醤油づくりについて知った後は、大人気の醤油ソフトを……。キャラメルのような香ばしい風味で美味しかったです。オリーブソフトに醤油ソフト、一日に2本も食べたのは初めてかもしれません (^-^)ゞ

【寒霞渓(かんかけい)】

続いて、山道を上って小豆島の中央部へ。訪ねたのは、群馬県妙義山、大分県耶馬渓と並んで、日本三大渓谷美のひとつに数えられる寒霞渓。四季折々の表情を見ることができる、小豆島を代表する景勝地です。

切り立つ岩壁に挟まれた谷間を、ロープウェイで一気に山頂まで上ります。

取り付く島もなさそうな断崖絶壁。

山頂駅でゴンドラを降り、山道を辿って鷹取展望台を目指しました。

鷹取展望所からの眺望。

後で気づいたのですが、ここは映画『八日目の蝉』のロケ地でもあります。希和子と薫がこの展望所に立ち寄り、美しい瀬戸内の島々を眺めるシーン……家に帰ってこの映画を観なおした時、「あ、ここ行ったとこだ~!」と夫婦で感動を新たにしました (^-^)ゞ

四望頂方向に少し歩いた斜面に、錆色に変化した金属製の球体が現れます(鷹取大展望所から3分、ロープウェイ山頂駅から10分程度)。瀬戸内国際芸術祭2022参加作品、青木野枝さんの『空の玉/寒霞渓』です。

球体の中から寒霞渓や瀬戸内の島々を見渡す、一風変わった展望所になっているんですね。

囲われた枠の中から景色を眺めるって、どこかワクワクする体験でした。

帰りのロープウェイからの眺め。

ロープウェイの駐車場を出たところで、野生の猿と遭遇。数頭の群れが、道路を横切って山を下りていきました。

【天使の散歩道=エンジェルロード】

潮が引いたときにだけ現れて沖合の島と島を結ぶ砂の道、「天使の散歩道(エンジェルロード)」。これは、弁天島~小余島~中余島~大余島の4つの島を結ぶ砂州で、潮の満ち引きによって一日に2回、これらの島々が繋がったり離れたりする人気の観光スポットです。

写真は、小豆島に到着した当日の様子。この日、日中の引き潮では、完全には繋がらなかったとホテルのフロントで聞きました。

さて、翌朝5時半ごろのエンジェルロードです。この日の日の出は午前6時7分、干潮時刻は6時51分。小余島の方にも砂州ができていて、もうちょっとで繋がりそうですね。

弁天島の「約束の丘展望台」から見た日の出。

島影から太陽が顔を出し、天使の散歩道にも光が届き始めました。きれいな朝焼けです。

完全に繋がり、広い砂浜が現れたエンジェルロード。小余島の東壁が太陽を浴びて輝いています。写真ではわかりにくいですが、砂浜を歩く人の影が長く伸びていました。大切な人と手をつないで渡ると、二人の間に天使が舞い降りて願い事を叶えてくれるそうですよ~♪

この写真を見ると、一番手前の弁天島を含めて4つの島が、3つの砂州で結ばれているのがわかります。このくらいの細い砂州の方が「天使の散歩道」というイメージに近いですね(笑)

ホテルに戻って撮った写真。中余島と大余島とを結ぶ一番奥の砂州が、わずかに写っていました。

レンタカーであちこち巡った小豆島。名残りは尽きませんが、この日は香川県を離れフェリーで本州に渡ります。次の目的地は岡山県倉敷市。古い町並みが美しい美観地区や大原美術館を訪ねる予定です (^-^)ゞ