以前から一度は訪ねたいと思っていた香川県直島(なおしま)に行ってきました。当初は、しまなみ海道や瀬戸大橋を渡るドライブルートを計画したのですが、かなり時間がかかりますし、島々の往来や帰路のフェリー代金も高額だったので、新幹線での移動に変更。時折、小雨がぱらつくあいにくの空模様の下、次第に回復するという予報に期待しつつ、小倉駅からのぞみ8号に乗り込みました。

岡山で瀬戸マリンライナーに乗り換え、直島行きのフェリーが発着する宇野駅へ。マリンライナーは先頭車両だけ2階構造になっていて、2階はグリーン車、1階は指定席。3連休最終日ということもあり、新幹線・マリンライナーとも指定席にしておいてよかったです。

岡山県宇野港と直島宮ノ浦港を結ぶフェリーの船内。インバウンドの回復傾向を受けてか、外国人のグループも何組か見かけました。

直島到着後、フェリー発着場の正面にある「おうぎや」で、予約していたレンタサイクルをピックアップ。荷物を預けると無料でホテルまで運んでもらえるので、身軽な状態で島内サイクリングに出発できます。直島は一周14㎞とコンパクトな島。レンタカーや町営の路線バスもありますが、天気さえよければ自転車がベストマッチなサイズ感です。(アップダウンもありますので、電動アシスト付きがお勧めです)

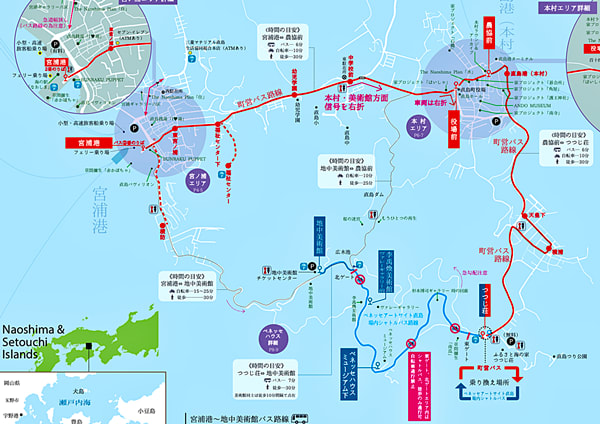

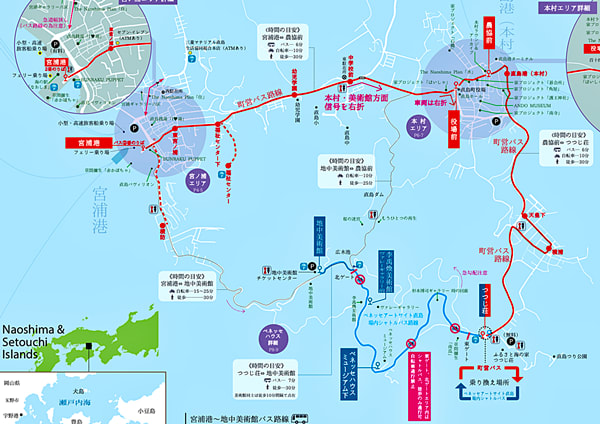

直島の南半分を右回りにぐるっと回って美術館地区へ。つつじ荘近くの空き地に自転車を止めて、ベネッセミュージアムの無料シャトルバスに乗り換えます。(図の青線部分はベネッセアートサイト直島の敷地で、町営バスや自転車などの乗り入れができません)

【美術館地区】

まず最初に訪れたのは、直島での一番の目的である地中美術館。クロード・モネ、ウォルター・デ・マリア、ジェームズ・タレルと、たった3人のアーティストの作品を恒久展示する一風変わった美術館です。日本を代表する建築家、安藤忠雄氏の設計によって生まれた地中美術館は、瀬戸内の美しい景観を損なわないよう、構造物の大半が地中に埋められた、自然と一体化した造り。地中にありながら自然光が巧みに採り入れられたこの建物自体も、ひとつの芸術作品と言われています。直島には、安藤忠雄氏が設計した建築物が数多くあり、ひと際大きな存在感を放っています。(写真はHPより)

チケットセンターから美術館へのアプローチ。坂道を上ったところに小さな入口があります。入場には、日時指定の予約チケットが必要です。

展示室を移動する通路。上の写真で手前に見える四角い開口部で、入館後外界と接するほぼ唯一の場所です。

館内は撮影禁止ですので写真はありません。数は多くありませんが、どれも深く印象に残る素晴らしい作品でした。地中美術館のHPをご覧いただければ、雰囲気が少し伝わるのではと思います。

《クロード・モネ》

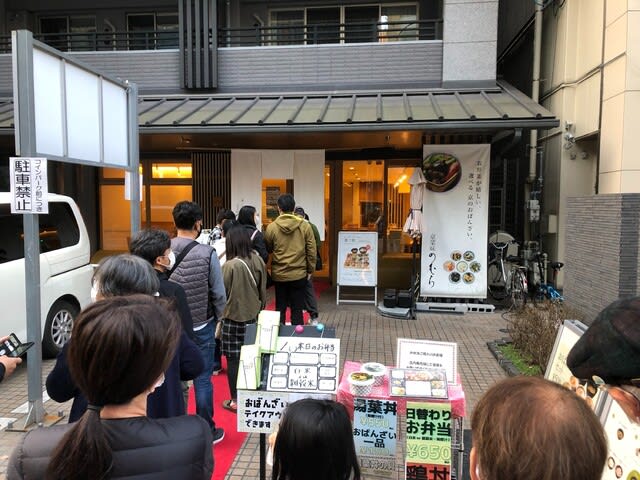

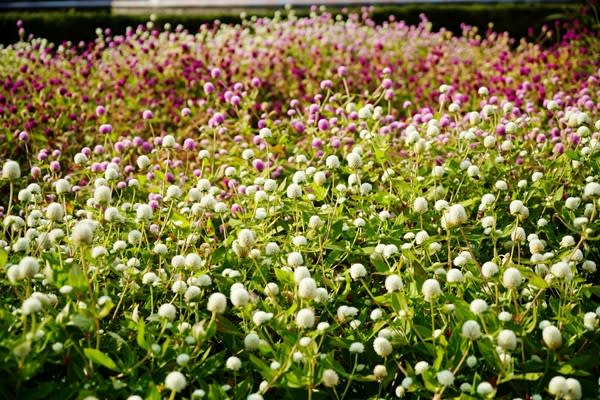

チケットセンターから美術館への道路の脇に設けられた「地中の庭」。モネが晩年を過ごしたジヴェルニーの庭にあった植物をベースに、約200種類の草花や樹々が植えられており、四季折々の表情が見ることができるそうです。

続いて訪ねたのは、今年3月にオープンしたばかりのヴァレーギャラリー(Valley Gallery)。地中美術館と同じく、安藤忠雄氏の設計による半屋外建築物で、二重の壁で仕切られながらも外界と遮断されておらず、雨や風、光などの自然を感じられる造りとなっています。

庭や建物内部に展示されているのは、草間彌生さんの『ナルシスの庭』。

大量のミラーボールを敷きつめた『ナルシスの庭』は、1966年のヴェネチア・ビエンナーレで発表され、世界的な注目を集めた作品です。

このほか、写真はありませんが小沢剛氏の『スラグブッダ88 ─豊島の産業廃棄物処理後のスラグで作られた88体の仏』も、屋外に恒久展示されています。

こちらは、道路を挟んでヴァレーギャラリーの向かいにある李禹煥(リ・ウファン)美術館。韓国慶尚南道出身の李禹煥氏は国際的に高い評価を得ている現代美術家で、日本を拠点に欧米などで活動する傍ら多摩美術大名誉教授を務めておられます。

黒い鉄板を挟んで二つの石が置かれた『関係項-対話』

手を加えるのは最小限に留め、ほとんど自然な素材を用いるのが、李禹煥アートの特徴だそうです。

緩やかな曲線を描く鉄の杖が石の上に置かれた『関係項-休息または巨人の杖』。

全長25m、高さ10m、幅15mの大きなステンレスのアーチと石で構成された『無限門』。アーチの下には同じ大きさのステンレス板が敷かれています。アーチが作る影が印象的だったので、逆光を避けてこのアングルから撮りましたが、反対方向には瀬戸内海の美しい景色が広がっていました。

この作品のお披露目式で李禹煥氏は、「この門をくぐるたびに、空が広く見える、海が爽やかに感じられる、あるいは山が新鮮に映るなど、いろいろな感覚があると思う。そういう意味で『無限門』という名を付けた」と、その名の由来について語られたそうです。

瀬戸内海を望む小高い丘の上に建つベネッセハウスミュージアム。「自然・建築・アートの共生」をコンセプトに安藤忠雄氏が設計した、美術館とホテルが一体となった施設です。

リチャード・ロング『瀬戸内海の流木の円』(1997年)

ロング氏が直島滞在中に島を歩き、拾い集めた流木を使って、ここベネッセハウス ミュージアムで制作した作品です。

アーティストが現地に足を運び、その場所のために制作した作品を"サイトスペシフィック・ワーク"と言うそうですが、直島にはそんな作品が数多く恒久設置されています。アーティストたちが直島の自然や風景、建築物と向き合い、触発されて生まれた作品。それらを辿るのが、直島めぐりの一番の楽しみだろうと思います。

ジェニファー・バートレット『黄色と黒のボート』1985年

水辺の風景に描かれた黄色と黒のボート。同じ色のボートがその前に置かれています。私は見ていませんが、このボートは海岸に降りたところにも設置してあるそうです。

ミュージアムカフェの大きな開口部から見える瀬戸内の島々。

そんな風景に惹かれてテラスに出てみました。実に穏やかで、のどかな瀬戸内海。海岸線もきれいです。

【島内散策】

車も多くないので、自転車を漕ぐのも快適でした。

四周を海に囲まれた小さな島を吹き抜ける心地よい潮風。

電動アシスト自転車は想像以上にらくちん。妻も風を切って颯爽と走っていました(笑)

三島喜美代『もうひとつの再生』

木々に囲まれた池のほとりに忽然と現れる巨大なゴミ缶。高さは優に3mはあるでしょうか。環境問題に対するメッセージを取り込みながら制作を続ける三島喜美代さんの作品です。

そのすぐ横には『桜の迷宮』。人々が集い、憩いの場になるようにとの願いを込めて、約130本のオオシマザクラの苗木が植えられました。春には見事な景色を見せてくれることでしょう。

道路沿いに咲いていたコスモス。

直島の宮浦港から本村を経由してつつじ荘まで走る町営バス。草間彌生さんの黄かぼちゃが描かれた、ポップで可愛らしいバスです。

水玉模様のレンタサイクルもありました。

直島ではレンタカーまでプチアート(笑)

宿泊したホテルの前で、のんびり日向ぼっこする猫たち。

写真を撮っているとすり寄ってきます。もともと犬派の私ですが、こんなに人なつっこいと、なかなかこの場を離れられません (^-^)ゞ

ホテルの廊下に飾られた草間彌生さんのポートレート。直島在住の作家さんの作品だそうです。絵筆ではなく、ビーズのようなもので描かれていました。

瀬戸内をめぐるアートの旅、まずは直島からスタートです。次回は、直島の町の中を散策します。

岡山で瀬戸マリンライナーに乗り換え、直島行きのフェリーが発着する宇野駅へ。マリンライナーは先頭車両だけ2階構造になっていて、2階はグリーン車、1階は指定席。3連休最終日ということもあり、新幹線・マリンライナーとも指定席にしておいてよかったです。

岡山県宇野港と直島宮ノ浦港を結ぶフェリーの船内。インバウンドの回復傾向を受けてか、外国人のグループも何組か見かけました。

直島到着後、フェリー発着場の正面にある「おうぎや」で、予約していたレンタサイクルをピックアップ。荷物を預けると無料でホテルまで運んでもらえるので、身軽な状態で島内サイクリングに出発できます。直島は一周14㎞とコンパクトな島。レンタカーや町営の路線バスもありますが、天気さえよければ自転車がベストマッチなサイズ感です。(アップダウンもありますので、電動アシスト付きがお勧めです)

直島の南半分を右回りにぐるっと回って美術館地区へ。つつじ荘近くの空き地に自転車を止めて、ベネッセミュージアムの無料シャトルバスに乗り換えます。(図の青線部分はベネッセアートサイト直島の敷地で、町営バスや自転車などの乗り入れができません)

【美術館地区】

まず最初に訪れたのは、直島での一番の目的である地中美術館。クロード・モネ、ウォルター・デ・マリア、ジェームズ・タレルと、たった3人のアーティストの作品を恒久展示する一風変わった美術館です。日本を代表する建築家、安藤忠雄氏の設計によって生まれた地中美術館は、瀬戸内の美しい景観を損なわないよう、構造物の大半が地中に埋められた、自然と一体化した造り。地中にありながら自然光が巧みに採り入れられたこの建物自体も、ひとつの芸術作品と言われています。直島には、安藤忠雄氏が設計した建築物が数多くあり、ひと際大きな存在感を放っています。(写真はHPより)

チケットセンターから美術館へのアプローチ。坂道を上ったところに小さな入口があります。入場には、日時指定の予約チケットが必要です。

展示室を移動する通路。上の写真で手前に見える四角い開口部で、入館後外界と接するほぼ唯一の場所です。

館内は撮影禁止ですので写真はありません。数は多くありませんが、どれも深く印象に残る素晴らしい作品でした。地中美術館のHPをご覧いただければ、雰囲気が少し伝わるのではと思います。

《クロード・モネ》

絵と空間が一体化した部屋に、モネ晩年の『睡蓮』シリーズ5点を展示。やわらかな自然光で観られるよう設計されたこの部屋は、パリ・オランジェリー美術館の『睡蓮』専用展示室、オーバルルームにも似た雰囲気を湛えています。

《ウォルター・デ・マリア》神殿を思わせる階段状の大空間に、巨大な花崗岩の球体と金箔を施した27体の木彫の柱。大きく開口した天井部から自然光が降りそそぎ、時間とともに空間の表情が変化します。

《ジェームズ・タレル》人間が「光」をどのように認知し、知覚するかを作品を通じて体験させるジェームズ・タレルの作品3点を展示しています。それぞれに特徴があり不思議な体験でしたが、最も心惹かれたのは『オープン・フィールド』。独特の青い光を放つ四角い壁(実は空洞)に足を踏み入れると、目の前に全く遠近感のない不思議な空間が無限に広がっているような錯覚に陥ります。言葉で伝えるのは難しく、足を運んで体験するしかない作品です。このほか、『アフラム、ペールブルー』や『オープン・スカイ』も印象的でした。

チケットセンターから美術館への道路の脇に設けられた「地中の庭」。モネが晩年を過ごしたジヴェルニーの庭にあった植物をベースに、約200種類の草花や樹々が植えられており、四季折々の表情が見ることができるそうです。

続いて訪ねたのは、今年3月にオープンしたばかりのヴァレーギャラリー(Valley Gallery)。地中美術館と同じく、安藤忠雄氏の設計による半屋外建築物で、二重の壁で仕切られながらも外界と遮断されておらず、雨や風、光などの自然を感じられる造りとなっています。

庭や建物内部に展示されているのは、草間彌生さんの『ナルシスの庭』。

大量のミラーボールを敷きつめた『ナルシスの庭』は、1966年のヴェネチア・ビエンナーレで発表され、世界的な注目を集めた作品です。

このほか、写真はありませんが小沢剛氏の『スラグブッダ88 ─豊島の産業廃棄物処理後のスラグで作られた88体の仏』も、屋外に恒久展示されています。

こちらは、道路を挟んでヴァレーギャラリーの向かいにある李禹煥(リ・ウファン)美術館。韓国慶尚南道出身の李禹煥氏は国際的に高い評価を得ている現代美術家で、日本を拠点に欧米などで活動する傍ら多摩美術大名誉教授を務めておられます。

黒い鉄板を挟んで二つの石が置かれた『関係項-対話』

手を加えるのは最小限に留め、ほとんど自然な素材を用いるのが、李禹煥アートの特徴だそうです。

緩やかな曲線を描く鉄の杖が石の上に置かれた『関係項-休息または巨人の杖』。

全長25m、高さ10m、幅15mの大きなステンレスのアーチと石で構成された『無限門』。アーチの下には同じ大きさのステンレス板が敷かれています。アーチが作る影が印象的だったので、逆光を避けてこのアングルから撮りましたが、反対方向には瀬戸内海の美しい景色が広がっていました。

この作品のお披露目式で李禹煥氏は、「この門をくぐるたびに、空が広く見える、海が爽やかに感じられる、あるいは山が新鮮に映るなど、いろいろな感覚があると思う。そういう意味で『無限門』という名を付けた」と、その名の由来について語られたそうです。

瀬戸内海を望む小高い丘の上に建つベネッセハウスミュージアム。「自然・建築・アートの共生」をコンセプトに安藤忠雄氏が設計した、美術館とホテルが一体となった施設です。

リチャード・ロング『瀬戸内海の流木の円』(1997年)

ロング氏が直島滞在中に島を歩き、拾い集めた流木を使って、ここベネッセハウス ミュージアムで制作した作品です。

アーティストが現地に足を運び、その場所のために制作した作品を"サイトスペシフィック・ワーク"と言うそうですが、直島にはそんな作品が数多く恒久設置されています。アーティストたちが直島の自然や風景、建築物と向き合い、触発されて生まれた作品。それらを辿るのが、直島めぐりの一番の楽しみだろうと思います。

ジェニファー・バートレット『黄色と黒のボート』1985年

水辺の風景に描かれた黄色と黒のボート。同じ色のボートがその前に置かれています。私は見ていませんが、このボートは海岸に降りたところにも設置してあるそうです。

ミュージアムカフェの大きな開口部から見える瀬戸内の島々。

そんな風景に惹かれてテラスに出てみました。実に穏やかで、のどかな瀬戸内海。海岸線もきれいです。

【島内散策】

車も多くないので、自転車を漕ぐのも快適でした。

四周を海に囲まれた小さな島を吹き抜ける心地よい潮風。

電動アシスト自転車は想像以上にらくちん。妻も風を切って颯爽と走っていました(笑)

三島喜美代『もうひとつの再生』

木々に囲まれた池のほとりに忽然と現れる巨大なゴミ缶。高さは優に3mはあるでしょうか。環境問題に対するメッセージを取り込みながら制作を続ける三島喜美代さんの作品です。

そのすぐ横には『桜の迷宮』。人々が集い、憩いの場になるようにとの願いを込めて、約130本のオオシマザクラの苗木が植えられました。春には見事な景色を見せてくれることでしょう。

道路沿いに咲いていたコスモス。

直島の宮浦港から本村を経由してつつじ荘まで走る町営バス。草間彌生さんの黄かぼちゃが描かれた、ポップで可愛らしいバスです。

水玉模様のレンタサイクルもありました。

直島ではレンタカーまでプチアート(笑)

宿泊したホテルの前で、のんびり日向ぼっこする猫たち。

写真を撮っているとすり寄ってきます。もともと犬派の私ですが、こんなに人なつっこいと、なかなかこの場を離れられません (^-^)ゞ

ホテルの廊下に飾られた草間彌生さんのポートレート。直島在住の作家さんの作品だそうです。絵筆ではなく、ビーズのようなもので描かれていました。

瀬戸内をめぐるアートの旅、まずは直島からスタートです。次回は、直島の町の中を散策します。

ポルタ店では、西陣 萬重の味を手軽に味わえるということでした。

ポルタ店では、西陣 萬重の味を手軽に味わえるということでした。