散歩の途中でのスナップ。携帯替えてから普段の写真はiPhoneXs。 CanonEOS6D FUJI X70はサブに

散歩の途中で… お腹がすいたよ~♪

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 れんが倉庫美術館(その2)

正面から入ってすぐ左に、奈良美智さんの「ワンコ」がお出迎え

その先の受付けを済ませ、ゆったりとしたエントランス・ロビーの先が第1展示室。

酒造倉庫をリノベーションした、レンガ倉庫美術館の第1室は「Thank You Memory — 醸造から創造へ —」に相応しく酒造倉庫の時代、実際に使われたいたモノやその時代を映した新聞などのコラージュ

第2室は、昔の醸造工程を模した配管などが立ち並ぶ不思議な空間の先に、この美術館に関わった人たちが「ねぷた」を模してオブジェとなって並び、さらにその上の空間を2階の糸を使ったアートの槍みたいな糸巻きが飛び交う異空間

糸巻きの飛び交う空間の下は、世界各都市で収集した古布で拵えられた各都市の模型が、糸で世界地図に繋がっています

第2室の先が奈良美智さん。理由がよく分かりませんが、ここだけはデジカメ禁止でスマホ・タブレットOK。

続く第4室も現代アート。 う~~ん、ちょっと よく分かんないかも??

なぜ 畳に爪楊枝が刺してあるかって?? それがアート

「出口」と書かれた先にもバスタブや洗濯もののような「アート作品」

時代を経た小屋組みが綺麗

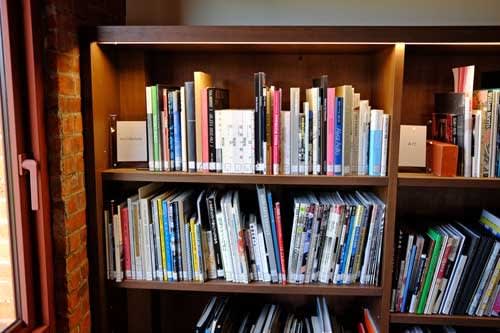

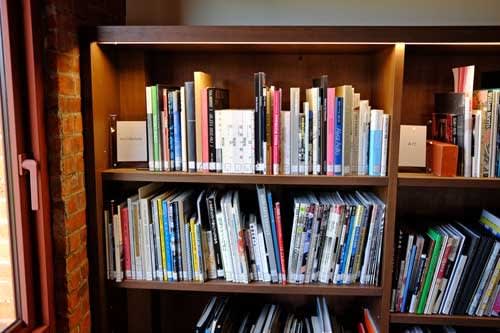

その先のライブラリーには 地元で生まれ育った奈良美智さんが影響を受けた書籍が「リンゴ箱」を模した本箱に収められ、自由に閲覧することも出来ます

その先の受付けを済ませ、ゆったりとしたエントランス・ロビーの先が第1展示室。

酒造倉庫をリノベーションした、レンガ倉庫美術館の第1室は「Thank You Memory — 醸造から創造へ —」に相応しく酒造倉庫の時代、実際に使われたいたモノやその時代を映した新聞などのコラージュ

第2室は、昔の醸造工程を模した配管などが立ち並ぶ不思議な空間の先に、この美術館に関わった人たちが「ねぷた」を模してオブジェとなって並び、さらにその上の空間を2階の糸を使ったアートの槍みたいな糸巻きが飛び交う異空間

糸巻きの飛び交う空間の下は、世界各都市で収集した古布で拵えられた各都市の模型が、糸で世界地図に繋がっています

第2室の先が奈良美智さん。理由がよく分かりませんが、ここだけはデジカメ禁止でスマホ・タブレットOK。

続く第4室も現代アート。 う~~ん、ちょっと よく分かんないかも??

なぜ 畳に爪楊枝が刺してあるかって?? それがアート

「出口」と書かれた先にもバスタブや洗濯もののような「アート作品」

時代を経た小屋組みが綺麗

その先のライブラリーには 地元で生まれ育った奈良美智さんが影響を受けた書籍が「リンゴ箱」を模した本箱に収められ、自由に閲覧することも出来ます

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 いよいよ弘前れんが倉庫美術館

夕刊の美術の特集ページで、酒造倉庫として使われていた煉瓦造の建物が美術館にリノベーションした…との記事を読んで、「いつか行ってみたいなぁ」と思っていたのはいつ頃だったでしょうか?

それがひょんなことから、五山送り火が中止になった代わりの旅行先に、当初は不老ふ死温泉と奥入瀬を考えていながら、昔と違って奥入瀬に入るバスの本数の激減で、どうやり繰りしても奥入瀬渓流をのんびり散策することが叶わなくなりそうなとき、その記事を思い出し、2日目の行先を奥入瀬から弘前に変更して、今回の旅行になりました。

今回行ったのは、「開館記念 春夏プログラム Thank You Memory — 醸造から創造へ —」と題して、奈良美智をはじめ、内外のアーティストの競作を目にすることが出来ました。

※プログラムの詳細は、https://www.hirosaki-moca.jp/exhibitions/thank-you-memory/

宿に荷物を預け、近くの「弘前中央食品市場」でチョッと遅めの昼食を済ませてから美術館に向かう途中に建つレンガ造の教会は、1920年(大正9年)に建設された「日本聖公会 弘前昇天教会」。

築地居留地に立教大学校を建設し、後に京都の聖ヨハネ教会教会堂や 横浜の外交官の家、明治学院のヘボン館などを設計したジェームズ・ガーディナーの設計です。

教会に沿って回り込んだ先の公園の先に建つのが、今回の目的地「吉野町煉瓦倉庫」です。

吉野町煉瓦倉庫(または「旧吉井酒造煉瓦倉庫」)は、1907年(明治40年)から1923年(大正12年)頃にかけて建設された日本酒の醸造・貯蔵のために作った工場・倉庫群。政府米の保管庫として1978年(昭和53年)から1997年(平成9年)までの間使用されたのち、保存・活用を求める動きに 弘前出身の奈良美智さんらが応え、いまのような美術館になりました。

館内は奈良美智さんのコーナーを別にして撮影OK! 詳細は次の日記に続きます。

それがひょんなことから、五山送り火が中止になった代わりの旅行先に、当初は不老ふ死温泉と奥入瀬を考えていながら、昔と違って奥入瀬に入るバスの本数の激減で、どうやり繰りしても奥入瀬渓流をのんびり散策することが叶わなくなりそうなとき、その記事を思い出し、2日目の行先を奥入瀬から弘前に変更して、今回の旅行になりました。

今回行ったのは、「開館記念 春夏プログラム Thank You Memory — 醸造から創造へ —」と題して、奈良美智をはじめ、内外のアーティストの競作を目にすることが出来ました。

※プログラムの詳細は、https://www.hirosaki-moca.jp/exhibitions/thank-you-memory/

宿に荷物を預け、近くの「弘前中央食品市場」でチョッと遅めの昼食を済ませてから美術館に向かう途中に建つレンガ造の教会は、1920年(大正9年)に建設された「日本聖公会 弘前昇天教会」。

築地居留地に立教大学校を建設し、後に京都の聖ヨハネ教会教会堂や 横浜の外交官の家、明治学院のヘボン館などを設計したジェームズ・ガーディナーの設計です。

教会に沿って回り込んだ先の公園の先に建つのが、今回の目的地「吉野町煉瓦倉庫」です。

吉野町煉瓦倉庫(または「旧吉井酒造煉瓦倉庫」)は、1907年(明治40年)から1923年(大正12年)頃にかけて建設された日本酒の醸造・貯蔵のために作った工場・倉庫群。政府米の保管庫として1978年(昭和53年)から1997年(平成9年)までの間使用されたのち、保存・活用を求める動きに 弘前出身の奈良美智さんらが応え、いまのような美術館になりました。

館内は奈良美智さんのコーナーを別にして撮影OK! 詳細は次の日記に続きます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 五所川原から弘前へ

津軽三味線のライブを愉しんでいるうちに、列車は五所川原に到着

海岸線から時計回りに北側=津軽半島の先端に近い方から五所川原に入るので、地図上では東になる車窓の左側に、ストーブ列車で知られる津軽鉄道の津軽五所川原機関区が見えてきました。

無蓋貨車やタンク車に交じって1989年にJR東日本から譲渡された「津軽鉄道キハ22」が留置されています。

1枚目の写真左手奥の建物から頭が見えているのは、その独特の形からしてラッセル車(キ100)のようですし、その右には客車も停まっているのが確認できますが、塗装も剥がれかけ、兵どもが夢の跡…って風情なのはチョッと哀しいですね

列車はさらに五能線の終点「川部駅」で方向転換、奥羽本線に入りますが、お隣りの難読駅名の一つ=撫牛子(ないじょうし)駅を通過して、私の旅の第2の目的地、弘前に到着

弘前駅のコンコースに「疫病退散」を祈って、青森・弘前・五所川原それぞれ特徴のあるねぶた(ねぷた)の「三体揃い踏み」

青森ねぶた、弘前ねぷた、五所川原は立佞武多(たちねぷた)。

写真は撮れませんでしたが、五所川原駅前には20mの高さの倉もありました

宿に荷物を預け、近くの「弘前中央食品市場」でチョッと遅めの昼食。

列車の中のWi-Fiで調べたら、「市場の中のお店で好みのおかずと白ご飯を買って、イートイン・スペースで自分だけのスペシャル定食が食べられる…」とあったので、それを期待して来たら、ほとんどのお店が休業中、、、あまりの侘しさに写真を撮るのも躊躇われて…唯一「普通」にやっていた(と言っても客は0)中華そば「山田」さんのオバチャンに事情を尋ねながら、「昔ながらの中華そば」をいただきました

煮干しベースの昔ながらの中華そば、美味しくいただきました

海岸線から時計回りに北側=津軽半島の先端に近い方から五所川原に入るので、地図上では東になる車窓の左側に、ストーブ列車で知られる津軽鉄道の津軽五所川原機関区が見えてきました。

無蓋貨車やタンク車に交じって1989年にJR東日本から譲渡された「津軽鉄道キハ22」が留置されています。

1枚目の写真左手奥の建物から頭が見えているのは、その独特の形からしてラッセル車(キ100)のようですし、その右には客車も停まっているのが確認できますが、塗装も剥がれかけ、兵どもが夢の跡…って風情なのはチョッと哀しいですね

列車はさらに五能線の終点「川部駅」で方向転換、奥羽本線に入りますが、お隣りの難読駅名の一つ=撫牛子(ないじょうし)駅を通過して、私の旅の第2の目的地、弘前に到着

弘前駅のコンコースに「疫病退散」を祈って、青森・弘前・五所川原それぞれ特徴のあるねぶた(ねぷた)の「三体揃い踏み」

青森ねぶた、弘前ねぷた、五所川原は立佞武多(たちねぷた)。

写真は撮れませんでしたが、五所川原駅前には20mの高さの倉もありました

宿に荷物を預け、近くの「弘前中央食品市場」でチョッと遅めの昼食。

列車の中のWi-Fiで調べたら、「市場の中のお店で好みのおかずと白ご飯を買って、イートイン・スペースで自分だけのスペシャル定食が食べられる…」とあったので、それを期待して来たら、ほとんどのお店が休業中、、、あまりの侘しさに写真を撮るのも躊躇われて…唯一「普通」にやっていた(と言っても客は0)中華そば「山田」さんのオバチャンに事情を尋ねながら、「昔ながらの中華そば」をいただきました

煮干しベースの昔ながらの中華そば、美味しくいただきました

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 五能線の旅の続き(その2)

ウェスパ椿山を出た列車が半島に沿って深浦へ向かう途中から 水田に替わって海岸線が迫ってきて、海の荒れる冬場は列車に飛沫が掛かるほど、、、

今日乗車した「橅編成」は車内の売店も営業していて、地元の銘酒も何種類か楽しめます

車窓左手に深浦の漁港をみながら進んでいきます

深浦の先の「千畳敷」は、寛政4(1792)年の地震により隆起して出来た岩床の海岸で、その昔、殿様が千畳の畳を敷き酒宴を催したといわれる岩棚が広大に続きます

この辺りで深浦から乗車した津軽三味線のライブ演奏

山頂付近には雲が掛かっているのが残念ですが、車窓右手には岩木山遠望できます

今日乗車した「橅編成」は車内の売店も営業していて、地元の銘酒も何種類か楽しめます

車窓左手に深浦の漁港をみながら進んでいきます

深浦の先の「千畳敷」は、寛政4(1792)年の地震により隆起して出来た岩床の海岸で、その昔、殿様が千畳の畳を敷き酒宴を催したといわれる岩棚が広大に続きます

この辺りで深浦から乗車した津軽三味線のライブ演奏

山頂付近には雲が掛かっているのが残念ですが、車窓右手には岩木山遠望できます

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 今日は 五能線の旅の続きです

定刻の10:40「リゾートしらかみ1号」(橅編成)が入線

HB-E300は前に長野で乗った「リゾートビューふるさと」など、長野地区の他、今回の秋田・青森地区、新潟地区などでも運用される観光列車。ゆったりしたシートや広い窓など、旅の気分をアップしてくれる列車です。

乗車前に買った飲み物を開ける頃には、車窓には青々とした稲穂の先に日本海が見えてきました

昨日の写真はほとんどスマホでしたが、光の加減も今日は順光。

五能線の旅、北半分では"FUJIFILM X70"も活躍してくれそうです

HB-E300は前に長野で乗った「リゾートビューふるさと」など、長野地区の他、今回の秋田・青森地区、新潟地区などでも運用される観光列車。ゆったりしたシートや広い窓など、旅の気分をアップしてくれる列車です。

乗車前に買った飲み物を開ける頃には、車窓には青々とした稲穂の先に日本海が見えてきました

昨日の写真はほとんどスマホでしたが、光の加減も今日は順光。

五能線の旅、北半分では"FUJIFILM X70"も活躍してくれそうです

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 五能線の旅(2日目)

2度目の訪問だった「不老ふ死温泉」。温泉はもちろん、食事も美味しくて、十分に満足の出来る宿でした。

今日は10:40の「リゾートしらかみ1号」(橅編成)で弘前へ向かう予定ですが、送迎の時間まで余裕があったので、宿の周辺を散策

天候に恵まれたので文句をいう訳にはいきませんが、朝からジリジリと照りつける陽射しに 汗が噴き出てきます

宿のすぐ上の方と思えた灯台(艫作崎灯台)ですが、駅から来た道をたどってみてもなかなか行きつけそうもないので、手前から写真を撮って、海岸線に下りてみることにしました

べた凪の日本海と切り立った断崖の先にある小さな漁港が「艫作漁港」。

鱈刺し網漁の漁船が舫っていて、時間帯のせいか人影は無し。宿に戻る途中、漁港に来る車があったのでシャッターを切りましたが、その大きさで切り立った断崖の高さが分かります

一旦部屋に戻って、散歩の汗を拭いてからcheck out。 鄙びた温泉宿かと思ってたら、精算はルームキーと一緒に渡されたICタグをかざして精算機に自分でカードを読ませるんですね!進んでるぅ

ウェスパ椿山までのバスが出る時には大漁旗で見送ってくれました

到着時にも見えていましたが、ウェスパ椿山駅前の片隅に「8620」が留置されています。

大正13(1924)年。日立製作所製の「78653」。いまは静態保存ですが、NPO法人五能線活性化倶楽部が五能線での動態保存を提唱しているとの情報がありました。梅小路やJR九州の「SL人吉」のように、海岸線の綺麗な五能線で復活して欲しいと思います

今日は10:40の「リゾートしらかみ1号」(橅編成)で弘前へ向かう予定ですが、送迎の時間まで余裕があったので、宿の周辺を散策

天候に恵まれたので文句をいう訳にはいきませんが、朝からジリジリと照りつける陽射しに 汗が噴き出てきます

宿のすぐ上の方と思えた灯台(艫作崎灯台)ですが、駅から来た道をたどってみてもなかなか行きつけそうもないので、手前から写真を撮って、海岸線に下りてみることにしました

べた凪の日本海と切り立った断崖の先にある小さな漁港が「艫作漁港」。

鱈刺し網漁の漁船が舫っていて、時間帯のせいか人影は無し。宿に戻る途中、漁港に来る車があったのでシャッターを切りましたが、その大きさで切り立った断崖の高さが分かります

一旦部屋に戻って、散歩の汗を拭いてからcheck out。 鄙びた温泉宿かと思ってたら、精算はルームキーと一緒に渡されたICタグをかざして精算機に自分でカードを読ませるんですね!進んでるぅ

ウェスパ椿山までのバスが出る時には大漁旗で見送ってくれました

到着時にも見えていましたが、ウェスパ椿山駅前の片隅に「8620」が留置されています。

大正13(1924)年。日立製作所製の「78653」。いまは静態保存ですが、NPO法人五能線活性化倶楽部が五能線での動態保存を提唱しているとの情報がありました。梅小路やJR九州の「SL人吉」のように、海岸線の綺麗な五能線で復活して欲しいと思います

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 2日目も快晴

不老ふ死温泉から弘前レンガ倉庫美術館の旅、2日目の朝も晴れ

一人旅の気安さか 年のせいか、朝5時頃には目が覚めて、カーテンを引いたら白々と夜が明けてくるところで、朝焼けの空を一枚撮って、さっそく露天風呂

幸い他のお客さんは上がった後だったので、記念に一枚

一旦、部屋で寛いでから早めの朝ご飯

いわゆるバイキングですが、コロナ感染拡大予防のため、1人分ずつ盛られているおかずが多いですね。普段は白米ですが、青森特産の山芋もあったので、それに合わせてヘルシーな麦ごはん

食後のデザートも一杯毎に豆を挽くマシンで、お部屋への持ち帰りもOKというので、お部屋に帰ってノンビリといただきました

一人旅の気安さか 年のせいか、朝5時頃には目が覚めて、カーテンを引いたら白々と夜が明けてくるところで、朝焼けの空を一枚撮って、さっそく露天風呂

幸い他のお客さんは上がった後だったので、記念に一枚

一旦、部屋で寛いでから早めの朝ご飯

いわゆるバイキングですが、コロナ感染拡大予防のため、1人分ずつ盛られているおかずが多いですね。普段は白米ですが、青森特産の山芋もあったので、それに合わせてヘルシーな麦ごはん

食後のデザートも一杯毎に豆を挽くマシンで、お部屋への持ち帰りもOKというので、お部屋に帰ってノンビリといただきました

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 「不老ふ死温泉」の夕ご飯

日本海に沈む夕日を見ながら露天風呂を愉しんだあとは、こちらも楽しみな夕ご飯

地元=深浦の海の幸が満載

深浦町の沖合約30キロメートルに浮かぶ岩礁でできた数十メートルほどの無人島=久六島の特産の栄螺の壺焼きに始まって

温もりは 海鮮鍋

鮭と岩木高原豚のバター陶板焼き。青森県産の林檎ぽん酢でいただきます

ご飯は、青森県産つがるロマン お椀は、深浦特産 つるつるわかめ汁

お椀は、深浦特産 つるつるわかめ汁

デザートは、青森県産 りんごシャーベット

美味しくいただきました

地元=深浦の海の幸が満載

深浦町の沖合約30キロメートルに浮かぶ岩礁でできた数十メートルほどの無人島=久六島の特産の栄螺の壺焼きに始まって

温もりは 海鮮鍋

鮭と岩木高原豚のバター陶板焼き。青森県産の林檎ぽん酢でいただきます

ご飯は、青森県産つがるロマン

お椀は、深浦特産 つるつるわかめ汁

お椀は、深浦特産 つるつるわかめ汁

デザートは、青森県産 りんごシャーベット

美味しくいただきました

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 黄金崎の「不老ふ死温泉」

ウェスパ椿山駅から迎えのマイクロバスに乗って、5~6分で今日のお宿の「不老ふ死温泉」

日本海に面した部屋の眼下には あの露天風呂

露天風呂はカメラの持ち込みは出来ないので、手前で一枚写真を撮って まずは一風呂

軽くお風呂に浸かってから、「不老ふ死温泉」のある黄金崎を散歩しながら、夕陽が沈む瞬間にもう一回露天風呂に入ろうと、日没時刻(18:30頃)まで時間調整

日没間際、部屋で一枚シャッターを切ってからお風呂に行ったら イモ洗い状態でした (笑) でも、綺麗な夕陽は見られたし、結果ですが「三密」状態でもコロナには感染しなかったので 結果オーライです

日本海に面した部屋の眼下には あの露天風呂

露天風呂はカメラの持ち込みは出来ないので、手前で一枚写真を撮って まずは一風呂

軽くお風呂に浸かってから、「不老ふ死温泉」のある黄金崎を散歩しながら、夕陽が沈む瞬間にもう一回露天風呂に入ろうと、日没時刻(18:30頃)まで時間調整

日没間際、部屋で一枚シャッターを切ってからお風呂に行ったら イモ洗い状態でした (笑) でも、綺麗な夕陽は見られたし、結果ですが「三密」状態でもコロナには感染しなかったので 結果オーライです

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

不老ふ死温泉から弘前れんが倉庫美術館 五能線仙北岩トンネルを抜け、、、

風光明媚な十二湖を発車してまもなく列車は陸奥岩崎との間にある日本一短い「仙北岩トンネル」にかかります。

これまで吾妻線の「樽沢トンネル」が有名で、全長7.2mと日本一でしたが、八ッ場ダムに伴うルート変更で2014年9月で、呉線の安芸川尻にある「川尻トンネル」(8.7m)にその座を譲りましたが、こちらは住宅が建て込んでいて、写真向きではないので、9.5mで同じ車両の前後がトンネル両端から顔を出し、白い岩肌を「串刺し」にする光景を近くの海岸から楽しめる「仙北岩トンネル」が事実上の№1として紹介される例が多いようです

運転台との境のガラスに人が映りこんでるのがチョッと気になりますが、まぁそこは観光がメインの旅の一コマですのでご容赦を

列車は奇岩が連なる「十二湖」から2駅先の「ウェスパ椿山」で停車

この駅から迎えのバスで 本日の宿「不老ふ死温泉」に向かいます

これまで吾妻線の「樽沢トンネル」が有名で、全長7.2mと日本一でしたが、八ッ場ダムに伴うルート変更で2014年9月で、呉線の安芸川尻にある「川尻トンネル」(8.7m)にその座を譲りましたが、こちらは住宅が建て込んでいて、写真向きではないので、9.5mで同じ車両の前後がトンネル両端から顔を出し、白い岩肌を「串刺し」にする光景を近くの海岸から楽しめる「仙北岩トンネル」が事実上の№1として紹介される例が多いようです

運転台との境のガラスに人が映りこんでるのがチョッと気になりますが、まぁそこは観光がメインの旅の一コマですのでご容赦を

列車は奇岩が連なる「十二湖」から2駅先の「ウェスパ椿山」で停車

この駅から迎えのバスで 本日の宿「不老ふ死温泉」に向かいます

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |