インディカー・シリーズはF1と共に自動車レースの最高峰の1つといわれ、その中には「インデ

ィアナポリス500マイルレース」、通称「インディ500」も含まれる米国の伝統の自動車レー

ス、インディカー・シリーズの第3戦がカリフォルニア州で行われ、元F1ドライバーの佐藤琢磨

が、日本人ドライバーとして初優勝した。心臓に毛がフサフサと生えている欧米人違った日本人に

は絶対勝てないという迷信?はこれで覆された。

新宿駅は巨大な駅だ。一日に延べ三百五十万に近い数の人々がこの駅を通過していく。ギネ

スブックはJR新宿駅を「世界で最も乗降客の多い駅」と公式に認定している。いくつもの路

線がその構内で交わっている。主要なものだけで中央線・総武線・山手線・埼京線・湘南新宿

ライン・成田エクスプレス。それらのレールはおそろしく複雑に交差し、組み合わされている。

乗り場は全部で十六ある。それに加えて小田急線と京王線という二つの私鉄線と、三本の地下

鉄線がそれぞれ脇腹にプラグを差し込むような格好で接続している。まさに迷宮だ。通勤ラッ

シュの時刻にはその迷宮は人の海になる。海は泡立ち、逆巻き、咆璋し、入り口と出目をめが

けて殺到する。乗り換えのために移動する人々の流れがあちこちで錯綜し、そこに危険な渦が

生まれる。どんな偉大な預言者をもってしても、そのような荒々しく逆巻く海を二つに分かつ

ことは不可能だろう。

そんな圧倒的な数の人々が週に五日、朝と夕方の二回、決して十分とはいえない数の駅員た

ちによって、要領よく、大過なくさばかれているなんて、簡単には信じがたいことだ。とりわ

け朝のラッシュアワーが問題になる。人々はみんなそれぞれの目的地に向かって急いでいる。

タイムレコーダーを定められた時刻までに押さなくてはならない。機嫌が良い訳はない。まだ

眠気もうまく取れていない。そしてほとんど隙間もなく混み合った列車は、彼らの肉体と神経

を痛めつけている。座席に座れるのはよほど幸運な人間だけだ。よく暴動が起きないものだ、

事故による流血の惨事がもたらされないものだと、つくるはいつも感心する。もしそんな極端

に混雑した駅や列車が、狂信的な組織的テロリストたちの攻撃の的にされたら、致命的な事態

がもたらされることに疑いの余地はない。その彼害はすさまじいものになるだろう。鉄道会社

で働く人々にとっても、警察にとっても、もちろん乗客たちにとっても、それは想像を絶する

悪夢だ。にもかかわらず、そのような惨事を防ぐ手だては今のところほとんどない。そしてそ

の悪夢は一九九五年の春に東京で実際に起こったことなのだ。

駅員たちはラウドスピーカーで叫び続け、懇願し続け、発車のベルはほぼ休みなく鳴り続け、

改札の機械はカードと切符と定期券の膨大な情報を黙々と読み取り続ける。秒単位で発着する

長い列車は、よく調律された我慢強い家畜のようにシステマティックに人々を吐き出し、そし

て吸い込み、ドアを閉めるのももどかしく次の駅へと向かう。階段を上ったり下りたりすると

きに、人混みの中で後ろの誰かに足を踏まれ、片方の靴が脱げてしまったとしても、それを回

収することはまず不可能だ。靴はラッシュアワーという激しい流砂の中に呑み込まれて消えて

いく、彼なり彼女なりは片方の靴なしで長い一日を送るしかない。

一九九〇年代の初め、まだ日本経済のバブルが続いている頃、あるアメリカの有力紙が、冬

の朝のラッシユアワーに新宿駅の階段を降りていく人々の写真を大きく掲載した(あるいは東

京駅だったかもしれないが、どちらにしても同じことだ),そこに写っている通勤客は、みん

な申し合わせたみたいに下を向いて、缶詰に詰め込まれた魚のように生気のない、暗い顔をし

ていたノ記事には「日本はたしかに裕福になったかもしれない。しかし多くの日本人はこのよ

うに俯いて不幸そうに見える」とあった。そしてそれは有名な写真になった。

日本人の多くが実際に不幸なのかどうか、それはつくるにもよくわからない。しかし混雑し

た朝の新宿駅の階段を降りていく通勤客が、みんな揃って顔を下に向けていた本当の理由は、

彼らが不幸だったからというよりはむしろ、足もとを気にしていたからだ。階段を踏み外さな

いように、靴をなくさないように--ラッシユアワーの巨大な鉄道駅ではそのことがとても重

要な課題になる。写真にはそのような実際的なバックグラウンドについての言及はない。そし

て暗い色合いのオーバーコートを着て、俯いて歩いている人々は、だいたいの場合幸福そうに

は見えない。もちろん毎朝、靴を失う心配をしなくては通勤もできないような社会を不幸な社

会と呼ぶことは、論理的に十分可能であるわけだが。

どれはどの量の時間を人々は日々の通勤に費やしているのだろう、とつくるは考えてみる。

平均して片道一時間から一時間半。たぶんそんなところだろう。結婚して子供が一人か二人い

て、都心に職場がある普通のサラリーマンが一軒家を持とうとすれば、どうしてもそれくらい

の通勤時間を要する「郊外」まで出て行くしかない。そして一日二十四時間のうち、二時間か

三時間がただ通勤するという行為に費やされることになる。満日電車の中では、うまくいけば

新聞や文庫本くらいは読めるかもしれない。 iPodでハイドンの交響曲を聴いたり、スペイ

ン語会話の勉強をしたりすることも、あるいは可能かもしれない。人によっては目を閉じ、長

い形而上的な思索に耽ることもできるかもしれない。しかし一般的な意味あいにおいて、一日

のうちのその二時間か三時間を、人生における最も有益な時間、良質な時間と呼ぶことはたぶ

んむずかしいだろう。人の生涯のどれくらいの時間が、この(おそらくは)意味のない移動の

ために奪われ、消えていくのだろう? それはどの程度人々を疲弊させ、すり減らしていくの

だろう?

しかしそれは鉄道会社に勤務し、主として駅舎の設計にあたっている多埼つくるが考慮すべ

き問題ではない。人々の人生は人々に任せておけばいい。それは彼らの人生であって、多崎つ

くるの人生ではない。我々が暮らしている社会がどの程度不幸であるのか、あるいは不幸では

ないのか、人それぞれに判断すればいいことだ。彼が考えなくてはならないのは、そのような

すさまじい数の人々の流れをいかに適切に安貨に導いていくかということだ。そこには省察は

求められていない。求められているのは正しく検証された実効性だけだ。彼は思索家でも社会

学者でもなく、一介のエンジニアに過ぎないのだ。

多崎つくるはJRの新宿駅を眺めるのが好きだった。

新宿駅に行くと、彼は券売機で入場券を買って、だいたいいつも9・10番線のプラットフォ

ームに上がる。そこには中央線の特急列車が発着している。松本行きか甲府行きの長距離列車

だ。通勤客が中心になっている他のプラットフォームに比べれば乗降客の数は遥かに少なく、

列車の発着もそれほど頻繁ではない。ベンチに座って、駅の様子をゆっくり観察することがで

きる、

彼は他の人々がコンサートに行ったり、映画を見たり、クラブに踊りに行ったり、スポーツ

観戦をしたり、ウィンドウ・ショッピングしたりするのと同じような感覚で鉄道駅を訪れた。

時間が余って何をすればいいのか思いつかないとき、よく一人で駅に行った。気持ちが落ち着

かないときや、何か考え事があるときにも、足は自然に駅に向かった。そしてプラットフォー

ムのベンチに腰を下ろし、売店で買ったコーヒーを飲み、発着する電車の時刻を小型の時刻表

(それは常に鞄の中にある)で確認しながら、ただじっとそこに座っていた。そうやって何時

間でも暇をつぶすことができた。学生の頃は駅舎の形状や、乗客の流れや、駅員たちの動きを

チェックし、気がついたことをノートに細かくメモしたものだが、さすがにもうそこまではや

らない。

特急列車がスピードを落としながらプラットフォームに到着する。ドアが開き、乗客が列車

から次々に降りてくる。そんな光景をただ見ているだけで、彼は満ち足りた穏やかな気持ちに

なることができた。ぴったり時刻通りに支障なく列車が発着していることがわかると、自分の

勤務する鉄道会社の駅ではないにもかかわらず、診らしさを感じた。静かな、飾りのない誇ら

しさだった。到着した列車に清掃作業員のチームが素早く乗り込んでゴミを回収し、座席をき

れいになおしていく。帽子をかぶり制服を着た乗務員たちが、勤務の引き継ぎをてきぱきと行

い、次の列車運行のための準備が整えられていく。車両についた行き先の表示が変わり、列車

に新しい番号が与えられる。すべてが秒単位で順序よく、無駄なく、滞りなく進行する。それ

が多岐つくるの属している世界だった。

彼はヘルシンキの中央駅でも同じことをした。簡単な時刻表をもらい、ベンチに腰を下ろし、

紙コップで熱いコーヒーを飲みながら、発着する長距離列車を眺めた。地図で列車の行き先を

確認し、それがどこからやってきたのかを確認した。列車から次々に降りてくる乗客たちや、

目当てのプラットフオームに向かって足早に歩いて行く乗客たちの姿を眺めた。制服を着た駅

員や乗務員の動きを目で追った。そんな風にしていると、いつもと同じ穏やかな気持ちになる

ことができた。時間は均質に、滑らかに過ぎていった。構内放送が聞こえないことを別にすれ

ば、新宿駅にいるときと同じだ。たぶん世界中どこでも、鉄道駅の運営される手順は基本的に

変わりない。正確で手際の良いプロフェッショナリズム。その様子は彼の心に、自然な共感を

呼び起こした。自分は正しい場所にいるのだという確かな感覚がそこにはあった。

PP.348-353

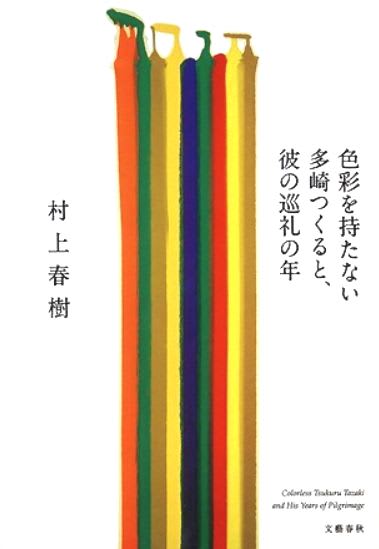

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

ところで、村上春樹は京都府京都市伏見区に生まれ、兵庫県西宮市・芦屋市に育つたが、父が私立

甲陽学院中学校の教師として赴任したため、まもなく西宮市の夙川に転居。父は京都府長岡京市粟

生の浄土宗西山光明寺住職の息子で、母は大阪・船場の商家の娘という生粋の関西人。当然のこと

ながら関西弁を使ってきた。両親ともに国語教師で本好きの親の影響を受け読書家に育ち、両親が

日本文学について話すのにうんざりし、欧米翻訳文学に傾倒]、親が購読していた河出書房の『世

界文学全集』と中央公論社の『世界の文学』を一冊一冊読み上げながら10代を過ごしたという経緯

を持つというが、ここでひっかかったのが、浄土宗西山光明寺で、何のことはない、長岡京市は技

術開発本部のビルがありなじみ深い場所で、熊谷直実が建立した光明寺で清和源氏?の流れをくむ

父方の宗門に属すこともありネット検索することになる。そういえばお寺さんの顔立ちじゃないの

かなぁと思ってもみたが、ただそれだけのことである。