彦根藩二代当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救ったと

伝えられる招と、井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時代の井伊

軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと)と兜(かぶ

と)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:10月28日】

年移る覚悟忘れデスクワーク ![]()

高山 宇 (赤鬼)

✳️ 5G/6G関連デバイス・材料世界市場

2040年5G/6G関連市場,順調な普及で103.6兆円

12月27日、矢野経済研究所は,5G/6G関連デバイス・材料の世界市場を調

査し,主要デバイス別や材料別の動向,参入企業(メーカー,商社)や研

究機関の動向,将来展望などを明らかにした。

それによると,2024年の5G/6G関連デバイス・材料世界市場規模(8種計,

メーカー出荷金額ベース)は24兆838億円の見込み。デバイス・材料の内訳

をみると,トランジスタが1兆1,398億円,アンテナが2兆9,388億円,FPC

(Flexible Printed Circuits:フレキシブルプリント基板または配線板)は

1兆2,500億円,SoC(System on Chip)は18兆7,356億円,PI(ポリイミ

ド)は153億円,LCP(液晶ポリマー)は43億円の見込みだという。

なお,2024年時点ではメタサーフェス反射板とGaNウエハー(窒化ガリウ

ムウエハー)については商用化における市場は立ち上がっていない。

5G(第5世代移動通信システム)の普及については,5Gの商用サービス開

始時の想定と比較して,現在に至るまで非常に低調であったと言える。主

な要因としては,5Gでしか実現できない通信サービスを消費者はほとんど

必要としておらず,通信キャリア各社は通信エリア拡大やマネタイズに苦

戦し,それによりサービスの普及,多様化も進まなかったことが挙げられ

るという。2024年2月,AIと通信のシナジーによる可能性を模索するため

「AI-RANアライアンス」が設立された。参加企業および大学は,それぞれ

の技術力を活用し,下記の主要な3つのテーマに関する研究開発に取り組ん

でいる。

・AI for RAN:AIの活用により,既存のRAN(Radio Access Network:

無線アクセスネットワーク)の周波数利用効率および性能を向上させる。

・AI and RAN:AIとRANの処理を統合し,インフラの利用効率を上げる

ことで,AIを活用した新たな収益機会を創出

・AI on RAN:RANを通じて,ネットワークエッジ側にAIを展開。RAN

の運用効率を上げ,モバイルユーザー向けの新規サービスを展開

AI-RANアライアンスにおける「AI and RAN」の取り組みの一環で,AIと

RANを同一プラットフォーム上で動作可能にする統合ソリューションが開

発されており,既に実証実験も行なわれた。基地局に搭載される従来のR

AN専用ハードウェアは,1日の中でトラフィックが最も多いピーク時間に

合わせてコンピューティングリソースの容量を設計・構築されている。し

かし,1日の中でピーク時間は一瞬のみであり,ピークでない時間にはコン

ピューティングリソースが余る。そこで,AIとRANを同一プラットフォー

ム上で動作可能にする統合ソリューションでは,ピークでない時間に余る

コンピューティングリソースをAI向けワークロードとしてAIサービスの事

業者に譲渡することを可能とした。

コンピューティングリソースの譲渡を売却という形で行なえば,通信キャ

リア各社の収益になり,マネタイズ(収益計画)の改善につながる。そ

れにより,5G/6Gの通信インフラへの設備投資が加速することが期待され

るという。

5Gの普及については,現在に至るまで非常に低調であったと言える。しか

し,2024年11月時点で今後の5G/6Gの普及を後押しする可能性がある要素

も台頭している。例えば,TikTokをはじめとするショート動画市場の台頭

は,再生回数が増加するほどトラフィックが増加し,通信品質に悪影響を

及ぼす可能性がある。今後もショート動画市場の拡大が継続すれば,消費

者は5Gの特徴である大容量,同時多数接続などへの要求をより高まると考

えた。

また,生成AIも普及拡大し,現在AI処理性能が優れたスマートフォン向け

SoCの開発競争が激化しており,その需要はSoCの生産能力が不足するほ

どだという。AI処理性能に優れたノートPC向けSoCについても市場が立ち

上がりつつあり,これらのSoCは5Gにも対応している。現在は消費者の活

用が一部に留まる画像や動画の生成についても,活用が拡大する可能性が

ある。そうしたことが実現すれば,生成した画像や動画をダウンロードす

る,あるいはクラウドにアップロードするといった面で,消費者の通信品

質への要求も高まるとしている。

なお,6Gについては,ITU(国際電気通信連合)や3GPP(3rd Generation

Partnership Project:各国の標準化組織により構成されたプロジェクト)に

より,標準仕様や商用化のスケジュールが決まりつつある。生成AIや自動

運転といった5G/6Gのサービス拡大を後押しする可能性のある要素や,6G

の商用サービスが予定通りに開始され,その後順調に拡大するかなどの動

向次第で,将来は大きく変わる。今後,6Gの商用サービスが予定通りに開

始され,生成AIや自動運転などが順調に普及すると,5G/6Gの通信インフ

への設備投資も拡大する。そうした環境下において,2040年の5G/6G関連

デバイス・材料世界市場規模は103兆6,458億円まで拡大すると予測した。

✳️フィンランド 海底送電ケーブルの損傷

ロシアの「影の船団」の犯行?

疑い2024年12月25日、フィンランドとエストニアを結ぶ重要な海底送電ケーブ

ル「Estlink 2」で大規模な障害が発生し、送電能力が65%以上低下する事

態。これにより、設備の送電能力は1016メガワットから358メガワットま

で大幅に低下している。フィンランド当局によると、Estlink 2の破損を引

き起こしたのは、クック諸島の旗を掲げてバルト海を航行していた貨物船

「イーグルS」によって引き起こされた可能性があると。現地報道によれば、

Estlink 2が切断された時、イーグルSは影響のある海域を航行中で、しかも

切断されたタイミングで明らかに減速していたことが判明している。また、

イーグルSがEstlink 2の上を横切るほんの数分前に船の航行速度を4分の1に

減速したことがBluesky上で指摘されている。

✳️ 原発周辺に産業集積へ 40年の脱炭素国家戦略素案

26日、政府は、首相官邸でGX実行会議を開き、石破茂首相が出席。パブ

リックコメント(意見公募)を始め、24年度内の閣議決定を目指す。既存

戦略の「GX推進戦略」の改定版と位置付ける。2040年の脱炭素や産業政

策の方向性を示す国家戦略「GX(グリーントランスフォーメーション)

2040ビジョン」の素案を公表した。データセンターや半導体工場など大量

に電気を使う投資を念頭に、原発や再生可能エネルギーといった発電時に

二酸化炭素(CO2)を出さない脱炭素電源の豊富な地域へ産業の集積を推

進。税優遇や電気料金の軽減を含めて支援策を今後詰める。

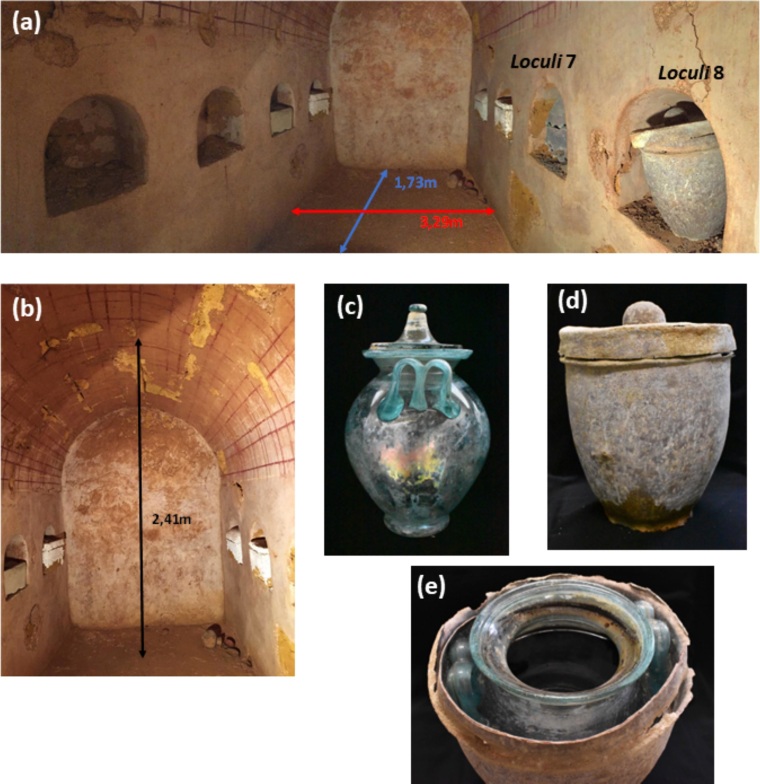

✳️ スペイン発見の発見世界最古のワインと思われる液体に

予想外の成分が含まれていた

「古代ローマ世界におけるワインの宗教的意義を考えると、ワインは非常

に象徴的で、埋葬の儀式と密接な関係がありました。実際、ワインは通常、

水や蜂蜜のような食物とともに埋葬品の中に置かれ、死者がより良い世界

へ渡るという願いが込められた供物として使われていたと考えられていま

す。従って、今回骨壷の中で発見された赤っぽい液体は、間違いなくワイ

ンか、あるいは長い年月をかけて腐敗したワインの名残りかもしれません」

と指摘。これまでのところ、液体の状態で保存されている最古のワインと

推定されるのはドイツのシュパイヤーで発見された「シュパイヤーワイン

ボトル」で、約1700年前のものと考えられています。今回発見された液体

がワインであると認められると、世界最古のワインの記録が約300年分さ

かのぼると研究者は話す。

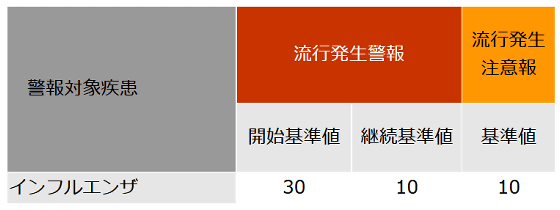

✳️ よくわかるわかる

国立感染症研究所の「インフルエンザ流行レベルマップ」

2024年から2025年にかけた冬はインフルエンザが爆発的に流行しており、

12月16日~22日の週に東京都内のインフルエンザ患者数が5年ぶりに都の

警報基準を超えたことや、大阪府でも同週に警報基準に達したことなどが

報じられている。厚生労働省の国家機関である国立感染症研究所は全国約

5000の定点医療機関を受診したインフルエンザ患者数を元に、インフルエ

ンザの流行が注意報や警報レベルに達したかどうかが一目でわかる「イン

フルエンザ流行レベルマップ」を公開。

日本では2024年~25年シーズンにインフルエンザが大流行しており、各都

道府県はこまめな手洗いやマスクの着用、十分な休養などの感染予防対策

を呼びかけています。東京都では12月9日~15日の週と16日~22日の週、

2週続けて前週の2倍以上の患者数が報告されており、年末年始に人々が集

まる機会が増える中、さらなる感染拡大が懸念されている。

国立感染症研究所の感染症疫学センターでは、全国約5000の定点医療機関

を受診した患者数を元にしたインフルエンザの警報・注意報発生システム

を運用しています。警報・注意報は、定点医療機関から報告された患者数

を保健所単位で集計し、1週間あたりの患者数が一定のラインを超えたか

どうかで判断されます。記事作成時点での警報発令ラインは定点医療機関

あたり「30人」で、注意報発令ラインは「10人」となっています。また、

前の週に警報が発令されていた場合、警報の継続基準値である「10人」以

上の新規患者数が報告されると警報が継続する仕組み。

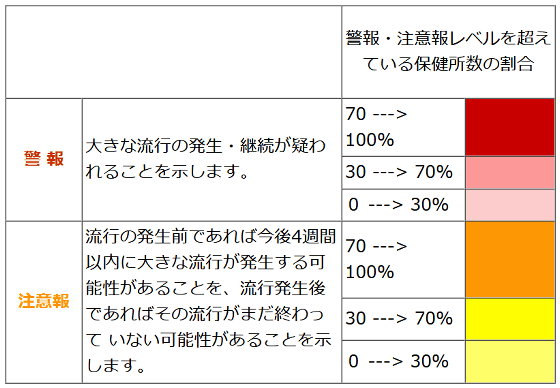

感染症疫学センターはインフルエンザの流行状況が一目でわかるように、

警報・注意報発生システムを元にした「インフルエンザ流行レベルマップ」

を毎週更新。このマップでは、各都道府県ごとに警報レベルを超えている

保健所がある場合は赤系統の3段階で、注意報レベルを超えている保健所が

あればオレンジ系統の3段階で表している。それぞれの色は、都道府県内

の保健所に占める警報・注意報を発令した保健所の割合を示している。警

報レベルを超えた保健所の割合は濃い赤色が「70~100%」、やや薄い赤

色が「30~70%」、薄い赤色が「0~30%」。注意報レベルを超えた保健

所の割合は濃いオレンジ色が「70~100%」、濃い黄色が「30~70%」、

薄い黄色が「0~30%」とのこと。

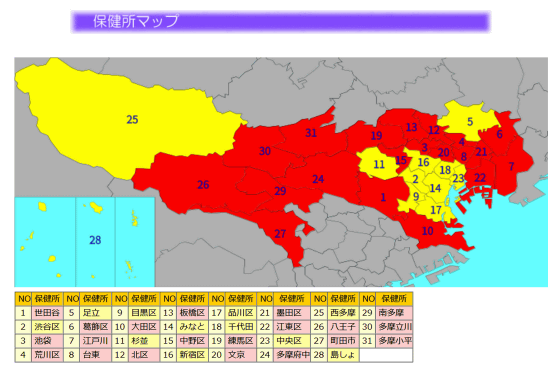

そして2024年12月27日(金)に更新された2024年第51週(12月16日~22日)

のインフルエンザ流行レベルマップが以下。全患者報告数は「21万1049」、

定点あたりの平均患者数は「42.66」となり、前週の定点あたり報告数であ

る「19.06」から2倍以上に激増した。ほぼすべての都道府県で警戒レベル

となっており、注意報レベルにとどまっているのは秋田県・山形県・富山

県のみ。

東京都で注意報あるいは警報が発令された保健所の推移を示したグラフが

これ。インフルエンザの患者数は第49週(12月2日~8日)から増え始め、第

51週で一気に過半数の保健所が警報レベルになったことがわかる。

年末年始は人の移動が増えるため、インフルエンザの感染がこれまで以上

に広がるおそれがあるほか、患者の急増に対応できるだけの薬が不足して

いることも報じられ、また、医療機関の一部は年末年始に休業するため、

休日診療所がいつも以上に混み合うことも想定される。

医師や自治体は、十分な栄養や休息を取って免疫力を高めると共に、こま

めな手洗いや手指の消毒、人の多い場所でのマスクの着用といった感染予

防対策を徹底するように呼びかけている。

✳️「OpenAIが15兆円の利益出すAIを開発したら汎用人工知

能(AGI)達成」でMicrosoftとOpenAIは合意している!?

人間ができるありとあらゆる知的タスクをこなせる「汎用人工知能(AGI)」

はAI開発の最終目標とされていて、OpenAIやGoogle、Metaなどが開発に

取り組んでいます。実際のところ、汎用人工知能の実現にどれぐらい近づ

いているのかは専門家によっても見解が分かれるが、MicrosoftとOpenAI

はAGIを性能ではなく財務的な指標で定義、「OpenAIが少なくとも1000億

ドル(約15兆円)の利益を出すAIを開発できたら汎用人工知能の開発を達成

したものとする」という内容で合意していることがわかった。

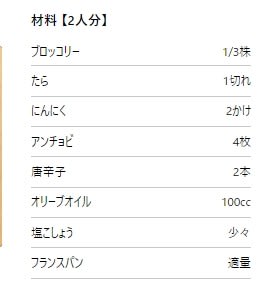

✳️ ふりかけをかけたら「豚骨系」から「魚介系」に味変

調理直後は豚骨強めの関西風、半分食べたらふりかけをかけて魚介強めの

関東風に味変するという一風変わったカップラーメン「超大盛りスーパー

カップ2.0倍 豚骨醤油ラーメン 関西風から関東風」が、2024年12月16日に

エースコックから登場。コンビニで見かけて気になったので実際に食べて

どのように味変するのか確かめてている。香りが一気に魚介風へとチェンジ

し、スープも「だし」の味がしっかり利いたシャキッとした味わいに変化。

かなり露骨に味が切り替わるので人によっては「前の方が良かった」とな

る。とはいえ関西風も関東風もどちらも甲乙つけがたく、1食で2種類の風

味を楽しめるのはお得感があります。麺の量も多くて満足度が高い品という。

🪄兎も角、実職してみるが、革命的なものではない?!」

Nematodes collected in the Chernobyl Exclusion Zone. (Sophia Tintori)

✳️ チェルノブイリの線虫は放射線の影響を受けず

DNAダメージに対する感受性が異なる線虫系統の存在は、がん研究にとっ

て重要意味を持つ可能性があります。なぜ特定の個体が他よりもDNAダメ

ージに耐性があるのか、あるいは感受性が高いのかを理解することで、人

間のがんへの感受性の違いを理解する手がかりになるかもしれない。研究

チームは、この研究が単なる生態学的な観察を超えて、医療応用の可能性

を持つことを強調。DNAの修復メカニズムの理解は、がん治療や放射線防

護など、様々な医療分野での応用が期待されている。

【掲載論文】

タイトル:Environmental radiation exposure at Chornobyl has not system-

atically affected the genomes or chemical mutagen tolerance phenotypes

of local worms

✳️ 地中マントルで生成された「金」が地表に現れるプロセス

アクセサリーや電子部品としても用いられる金は、地球上ではマントルで

生成されると考えられている。地下深くで生成された金がどのようにして

地表に金鉱床として現れるのかについて、ミシガン大学の研究チームが調

査。基本的に金はマントル内で不活性で、そこにとどまる傾向があるもの

の、三硫黄イオンと結合して金-三硫黄錯体を形成すると移動性が高まるこ

とが判明。金-三硫黄錯体はマントルからマグマに移って地球の表面に運ば

れ、冷え固まって最終的に金鉱床になることがわかつた。

これは、ニュージーランドやインドネシア、フィリピン、日本、ロシア、

アラスカなど、太平洋を囲むこれらの国や地域には数多くの活火山が存在

している。これらの活火山はすべて、沈み込み帯の環境上で形成されてお

り、こうした活火山が噴火するプロセスと、金鉱床が形成されるプロセス

はほぼ同じ。

【掲載論文】

・Title:Mantle oxidation by sulfur drives the formation of giant gold

deposits in subduction zones

・December 19, 2024121 (52) e2404731121

https://doi.org/10.1073/pnas.2404731121

![]() 今日の楽曲 『Mrs. GREEN APPLE:ビターバカンス』

今日の楽曲 『Mrs. GREEN APPLE:ビターバカンス』

Mrs. GREEN APPLEの新曲「ビターバカンス」は、12月20日(金)に公開さ

れる映画『聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメンVS悪魔軍団~』の

主題歌として書き下ろされた楽曲。

『"ダーリン" - Mrs. GREEN APPLE 【18祭】』

11月17日、特集番組Mrs. GREEN APPLE 18祭の収録があった。全国から集

まった1000人の18歳世代とMrs. GREEN APPLEの一度限りの夢のパフォー

マンス。18祭はこれまで様々なアーティストが参加し今回で8回目を迎える。

姪っ子(Niece)揃って家族写真 2024/12/26

突然が甥っ子から、月曜日に我が家を訪れるとLINEが入る。生後八カ

月の姪っ子との初対面(こんにちわ)。「ラ・コリーナ」に立ち寄り帰宅。

元気を頂いた(有難う)。写真も即日に送られてきて、スマート・フォー

ンの普及力に感心する(流石)。

● 今日の言葉:信頼喪失⑦

春が来ても、鳥たちは姿を消し、鳴き声も聞こえない。

春だというのに自然は沈黙している