【自動車運転免許証更新】

免許証の更新で 運転免許センター米原分室(米原市)へ行くことに。いつもひどい写真になる

のだが、今回もそのことを撮影前に係員にいうと笑っていたが、やはり、指名手配のような写真

に出来上がっていた。もっ~~ういやだ!?ところで、最近の道路交通法改正はというと、14件

ありそのうち3件が高齢者に関わることで、折から、米原市では高齢者(65歳以上)の免許証返

納キャンペーンが繰り広げられているというから妙な気分にさせる。

1.中型自動車・中型免許の新設

2.悪質・危険違反の罰則強化と周辺者の罰則新設

3.後部座席ベルトの着用義務化

4.自転車の通行方法(車道通行の原則など)

5.聴覚障害者標識

6.飲酒運転等の点数の引き上げ

7.75歳以上に予備検査

8.高速自動車国道等の車間距離不保持の罰則強化9.

10.高齢運転者等専用駐車区間制度

11.新高齢運転者標識

12.聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大

13.矢印信号に関する規定の整備

14.運転経歴証明書制度の充実

要は、75歳以上の運転者は、免許証の更新時に記憶力・判断力を検査する講習予備検査(認知機

能検査)が導入されるというわけだが、記憶力・判断力が低くなっていても免許証の更新はでき

るが、信号無視、一時不停止、踏切不停止などの特定の交通違反を、更新の前(更新期間満了の

1年前の日から更新申請日の前日まで)に行っていた場合や、更新後に行った場合、専門医の診

断を受けるか、主治医の診断書を提出する義務が生じるというわけで、認知症と診断された場合

は、免許が取り消されるという制限事項が付帯するというものだ。

また、高齢運転者等専用駐車区間制度とは、高齢運転者等が日常生活においてよく利用する施設

に十分な駐車場がない場合に、その施設の周辺道路に専用の駐車できる場所を設けて、専用の標

章を提示することによって、駐車を可能とする制度で、高齢運転者等標章車以外はこの場所に駐

車できない。高齢運転者等とは、70歳以上の方、聴覚障害であることを理由に免許に条件を付さ

れている人、肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人、妊娠中または出産後

8週間以内の人をさす。さらに、高齢運転者標識は、高齢者マークが新しくなり、70歳以上の高

齢運転者は普通自動車の前面および後面に高齢者マークを表示するよう努めよという勧告規定で

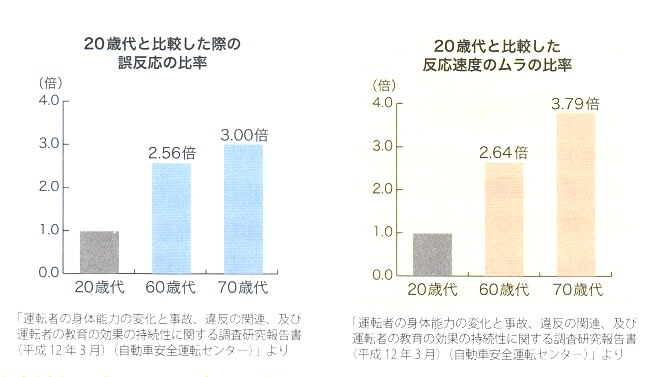

罰則は伴わない。大還暦まで生きようというする者にとっては加齢による身体能力の低下は避け

られないが、これらの親切で、ある意味ウエルカムなアゲンスト・ソシアルパワーに対し、より

一層体力維持増進の努力を自分に課せることにしたが、容易ではないねぇ~と、もう一人の自分

がチャレンジャの自分に囁きかける。^^;

【免許更新講習の独占受注】

ところで、窓口で手続きするときに、必ず更新手続きを済ませ、本横の窓口で手続き料の支払い

と同時に「交通安全協会」への加入への勧誘説明があり、同意すると千五百円を支払うことにな

ったが、これは今回に限ってではなくこれまでも継続してきたことだが、よく考えもしなかった

が、ここで、“心の棚卸し”をして置かなければと考え下調べするが、結論すればこの事業運営

が“鵺な事業”どいうことだ。必要な経費を更新費用で賄うと、税金や更新手数料を増額転嫁さ

せる必要があることをチャンと“公開”しないために生じていることに気付くことになった。こ

れは飛躍するかもしれないが、教育委員会機構が、高齢あるいは管理職の教員のための組織とよ

く似た側面を持ち、それぞれ“交通安全”“教育向上”の錦の旗として機能していると。

交通安全協会とは、道路交通の安全を目的とする日本の非営利法人であり、全国組織として一般

財団法人全日本交通安全協会があり、さらに、都道府県単位及び警察署単位で公益財団法人、一

般財団法人、一般社団法人などが設置されていて、全日本交通安全協会の理事、監事、評議員の

大多数を占めている組織団体で、職員の多くは警察OBで、多くの県において運転免許証の更新

時講習を県警から委託されており、県警から支払われる委託費用が収入の多くを占めるという。

そこで、運転免許証の更新時講習は各県の県警から外部団体に委託されているが、多くの県では

交通安全協会が随意入札で長年にわたり独占的に受注してきたが、この独占受注の問題が以前か

ら指摘されている。例えば、大阪府交通安全協会は大阪府警からの委託で運転免許証の更新時講

習を1972年(昭和47年)から40年間にわたって受注。委託料は年間7,8億円で全収入の3分の

1にあたるが、大阪府警が一般競争入札を導入し民間企業が落札したため、2013年度中に全職員

の半数にあたる二百人をリストラしている。

交通安全協会への加入は個人の任意だが、運転免許の更新時講習が行われる免許センターの窓口

で、加入が任意であることを十分に説明しないまま、あるいはまったくないままに免許更新の事

務窓口と同一の窓口において加入手続きが行われている(滋賀県は旧態体制)、利用者が加入を

義務であると誤認するケースが後を絶っていないという。このため、2006年3月31日に「規制改

革・民間開放推進3か年計画(再改定)」が閣議決定され、これを受けて警察庁は各都道府県の

警察に対し、会費徴収窓口と運転免許証更新受付窓口の分離などを含む改善の指導を行ったたと

いう。この措置により窓口を別にする等の措置が講じられたため加入者は激減しているとか。

※ 事業概要

主に季節単位で開催する交通安全運動をはじめ、自動車・自動二輪車の運転免許更新の伝達・更

新事務、申請書や収入証紙の委託販売業務、自転車などに貼る反射シールや車輪のスポークに貼

る反射材などの交通安全グッズの頒布、交通安全功労者の表彰及び国や全国法人への表彰推薦な

どを事業とする。警察署所管の財団法人として、各都道府県警察本部及び所轄警察署の内部に設

置され、主に運転免許証の発行や更新手続きの中で得られる交通安全協会費で運営。事業決算内

訳の兵庫県交通安全協会の?年度の例では、支出2900万の内、給与が1480万円、福利厚生、退職

金が420万円であり、70%が交通安全協会の職員、天下り役員他の給与。「交通安全のため」「子

供たちを交通事故から守るため」などを謳いながら、すなわち「交通安全」という本来の目的に

使われた事業費は、全体の20%の740万円に過ぎない。これはTBS系テレビ報道番組の取材に対して

元兵庫県交通安全協会会長である松井敏男の証言により明らかにされ、同番組で「実際は給与で

す」と言い切ったという例も上がっている。

※ 天下り問題

5年在職で数千万の退職金他が支払われている。元兵庫県警免許課、飛松五男の証言(TBS系テレ

ビ報道番組の取材)によれば、兵庫県の場合、235人の職員のうち警察のOBは120人おり、約半

数を占める。「交通安全協会に就職できるのは再就職を斡旋する県警内の部署に受けのいい、い

わゆるゴマスリ野郎」(飛松五郎の言葉どおり)だそうである。過去には社交通安全協会事務局

長は横領で告発さたこともある。兵庫県交通安全協会では、末端の窓口職員には厳しいノルマが

課せられていた。そのため、窓口では長年にわたり強要まがいの勧誘が行われ、入会を拒否する

者には、大きな声で聞き返す、非難するなどの嫌がらせ、ないしは全く説明なく協会費を加算し

た金額を告げ集金したりという詐欺まがいの集金方法が長年にわたって敢行されてきた。「警察

官で加入している人はいません。なぜなら、(交通安全にとって、また加入者にとって)何の意

味もないことを知っているからです」(同上のTBS系テレビ報道番組より)。交通安全協会は財

団法人なので情報公開の対象外である。ただし全日本交通安全協会は、「公益法人等の指導監督

等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ」に基づき、ウェブサイト上に役員名簿や寄附行為、役員

報酬・退職金規程、決算資料等を公開している。(Wikipediaより転載)

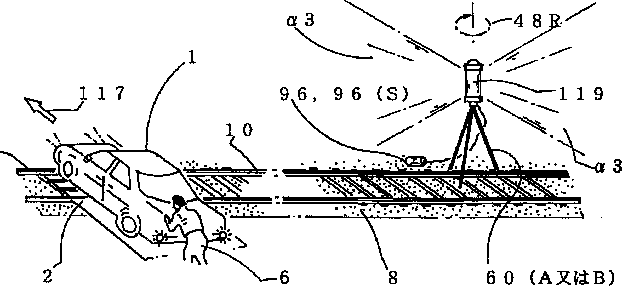

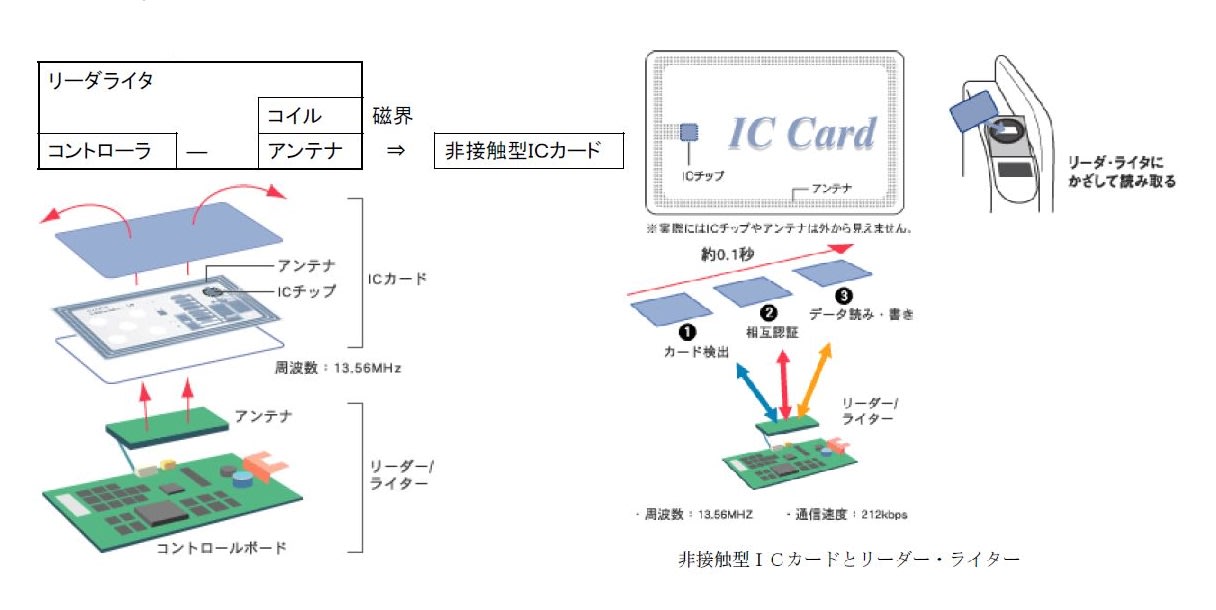

【運転免許証の電波による個体識別】

もう1つ、初の経験をする。それはこれまでの運転免許書に非接触性ICチップ方式に変更され

暗唱コード(数字8桁:心理学的側面も考慮して4桁を2回にわけている?)を入力すると表示

画面に内容が表示されることを実際に確認した。ところが、ここまでの経緯を知らずにきたので

調べると懐疑的な意見もネット上で掲載されている。それによると、(1)偽造防止をうたって

いるが必要性が感じられない。偽造防止に用いるなら、接触型のICカードでいいはずだ。(2)

警視庁は、「至近距離(約10cm)まで近づくとICチップ内の個人情報がその人に読み取られるおそ

れがあるという注意書きをWebサイトに記載しているが、おそらく米国と同じ10mまで可能

なUHF帯RFIDを使用していると思われ、警察が10m離れた読み取り装置から、個人の行

動軌跡を把握可能となる(なお、電池内蔵型のタグであれば百mも可)。「運転免許証の国際標

準規格に対応」したしているが、米国からの要望で、本家では既に遠距離から運転免許証の情報

がスキミング問題が起きている。(3)「暗証番号を知られなければ、情報を読み取られる事は

ないとするが、国民総背番号のID情報と同様に、暗号化されないので読み取りが簡単であり、

米国並みの監視国家が現実のものとなると批判的だ(「運転免許証にRFIDが埋め込まれた理

由」)。このように、国家権力及び邦連権力、あるいは連邦権力からの基本的人権の侵害(集団

殺人=“いじめ”といった方が分かり良いだろか?)やスキミング犯罪が懸念されることも確か

だが、意図的過ぎることもまた問題だろう。半実用社会段階の問題としていろんな意味で注意が

必要だろう。

※ 2011.03.28、警察庁丁運発第39号、ICカード免許証及び運転免許証作成システム等の仕様

について

※ RFID(Radio Frequency IDentification:電波による個体識別)

※ 「第四章:ICカード」 情報処理推進機構

※ 「黒Pasoriで、運転免許証のICチップを覗いてみた」

※ 磁気ストライプの保磁力

磁気ストライプは主に、4000 Oe の高保磁力のものと 300 Oe の低保磁力のものが使われている

が、中間の 2750 Oe のものも珍しくない。高保磁力の磁気ストライプは消磁されにくく、頻繁に

読み取られる用途や長期間の使用が想定される場合に適している。低保磁力の磁気ストライプは

書き込みの際にあまり磁気エネルギーを必要としないので、書き込み用の装置が高保磁力のもの

より安価である。カードリーダーはどちらの磁気ストライプでも読み取れ、高保磁力のカードラ

イターは低保磁力のカードでも書き込める(通常、モードを切り替えるが、高保磁力モードでも

低保磁力のカードに書き込めることもある)。低保磁力のカードライターは低保磁力のカードに

しか書き込めない。

特

特