【除染技術の現状】

環境省 平成23 年度除染技術実証事業において選定された22 件の除染技術

環境省 平成23 年度除染技術実証事業において選定された22 件の除染技術

清水建設は環テックスと共同で、除染作業によって除去した放射性物質汚染土壌から植物根といった

有機物を取り除く分別装置「パワーグラインドスクリーン」を開発したという。草木などの有機物は

汚染土壌を分級洗浄処理する減容化の障害となるため、高精度に分別して焼却処理に回す。焼却併用

により中間貯蔵施設への投入量を2分の1以下に減容化できるという。混入した植物根の細部に固着

している土壌を高精度に自動分別し、粘性の高い細粒堆積物のシルトや粘土質も装置のスクリーンに

目詰まりさせず、確実に分別するシステム。清水建が2012年12月~13年3月に福島県大熊町で実施した

先行除染で試作機の性能を試験。被ばくを伴う作業員の手選別と同等の分別性能があることを確認し

ているという。

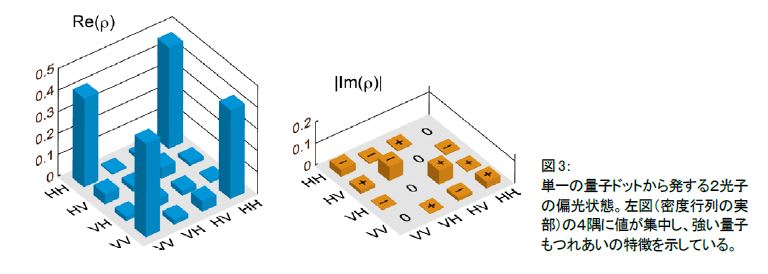

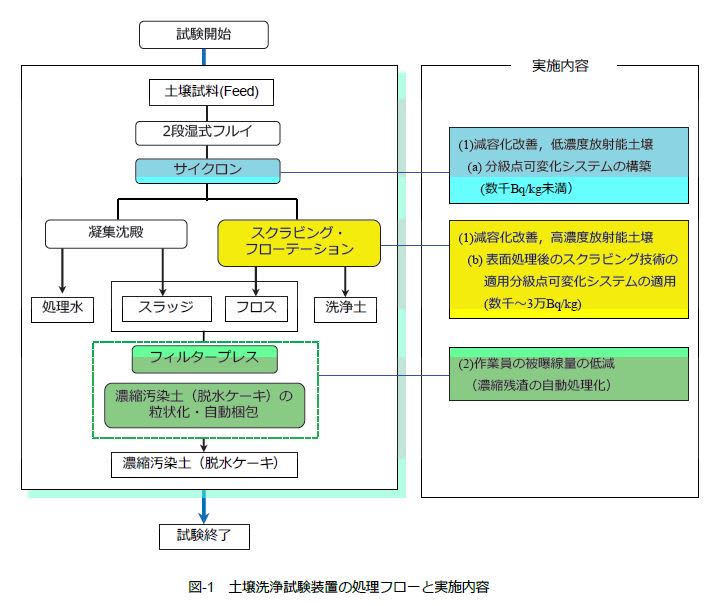

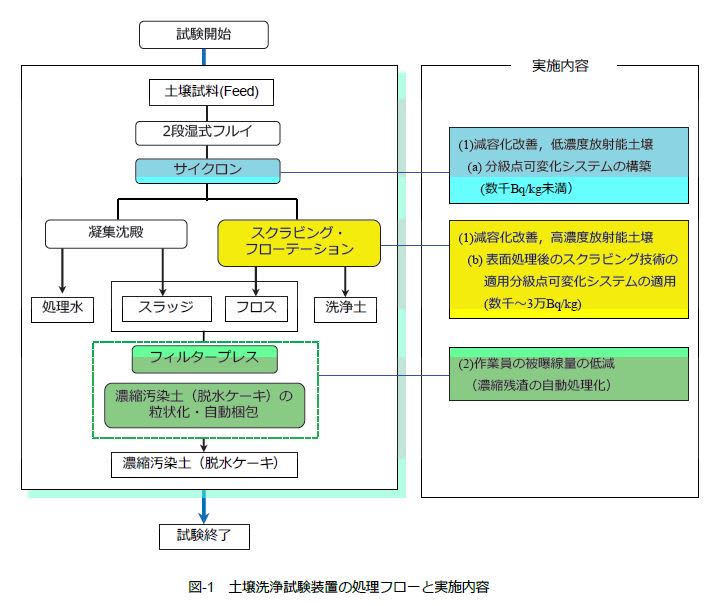

土壌における放射性Cセシウムの保持機構を基に、高濃度汚染土壌は,土壌洗浄のスクラビング・フロ

ーテーションの強化が効果的であると考え一方、低濃度汚染土壌には、分級点を可変化することが有

効とし、下図3のスクラビング・フローテーションを強化。汚染土壌はストックヤードから受け入れ

バンカーへ順次投入→受け入れバンカーに投入された汚染土壌は、湿式フルイにより2mm以上の礫・

粗砂を取り除く→ハイドロサイクロン(図4)で細粒子分(粘土・シルト)と砂・細砂分に分離→放

射性セシウムはその多くが細粒子分に付着・吸着しているので細粒子分を分級で砂・細砂分から放射

性セシウムを効率良く分離・除去→砂・細砂分は、スクラバーで複数の薬剤により表面処理→スクラ

ビング(表面摩耗)で土壌粒子表面から汚染粒子が効果的に剥離→土壌中の放射性セシウム 吸着粒子

は、清浄な土壌粒子との表面性状の違いを利用し選択分離→フローテーションによって洗浄された砂・

細砂分→脱水サイクロンを経て再利用が可能な洗浄処理土となる→放射性セシウム濃縮濃縮汚染土は

脱水ケーキとして処分場(放射性物質汚染土壌の場合は中間貯蔵施設での保管後に最終処分施設)へ

搬出。

【電子バイオ技術の現状】

イーバイオ(e-バイオ)が話題となっているが、その言葉の意味は、電子指向型バイオテクノロジー

(electron-oriented biotechnology for energy and ecology)のことを指し、脱化石燃料化(ecologyconscious)

とuphillバイオの積極的導入を軸とする概念で、uphillバイオは,e-バイオの技術的基盤を形成するもの

であり、現状のバイオシステムで生じているエネルギーロスのミニマム化を図るシステムまたはエネ

ルギー物質(電子,水素)を反応の場に適切に注入することにより成立するバイオプロセスのことも

含むものを意味するという。石井正治東京大学准教授によれば、微生物や植物、蛋白質などがもつ生

物機能を活用したものづくりは、環境に優しい高効率のプロセスといわれて久しいが、し生物の代謝

機能をそのまま利用した場合、得られる生成物質のエネルギー準位は出発物質のそれを超えない。そ

こで生物のエネルギー代謝の根幹ともいえる「電子のながれ」に着目し、これを人為的に操作するこ

とでさまざまな有用物質やエネルギーをより効率よく取り出そうとする試みを、e-バイオ(Electron-

oriented Biotechnology:電子指向型バイオテクノロジー)の胎動が始まったているという。言葉として

まだ定まっていないので、個人的にはと一応呼ぶことにする。

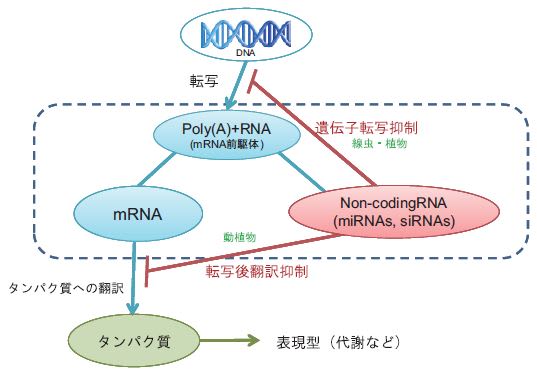

生物がエネルギーの共通貨幣(ATP)を生成するためには、電子の方向性を持った流れ(電子伝達)を精確

に生じさせ-酸素呼吸はATP生成効率のよい経路であるが-酸素を電子受容体として用いることは、活

性酸素種を生成する危険性と隣り合わせだ。嫌気的代謝を細胞内で駆動する生物には、細胎内の酸素

濃度そのものもコントロールしなければならない。酸素呼吸の恩恵を受けるには、何重もの安全策を講

じる必要があるといわれる。好熱性水素細菌で最近見つかった新規 peroxidase に関する石井正治らの

研究によれば、同細菌と酸素との関係を明らかにし、e-バイオとの関連性を述べているので俯瞰して

みた(出典:「"電子の流れ"で代謝を読み解く Hydroenbacter thermophilus の新規 peroxidase の発見」、

バイ才サイエンスとインダストリ- vol.71 No.4(2013))。

ATP(アデノシン三リン酸)は生体におけるエネルギーの共通貨幣とするが、ATPを生産するシステ

ムである呼吸では1分子の酸素の還元に4電子の消費が必要とする。電子(還元力)は生体内ではN

ADPHオキシダーゼなどの電子伝達体により一時貯蔵・運搬される。これら電子伝達体は多種多様な

酵素と電子の授受を行い、伝達される還元力を利用して種々の代謝反応が進行していく。このように

電子は、呼吸だけでなくあらゆる生命活動の原動力で、エネルギー代謝系の最上流に位置する。この

「細胞内での電子の流れ」に着目し、生体内での各代謝を再考し重み付けを行い、微生物を用いた有

用物質の生産がなされているが、微生物にとって負荷の少ない代謝系の設計は生産効率の向上につな

がると考え、独立栄養生物を用いた物質生産では、目的の代謝系にエネルギーの流れを集中が有益で

あり、電子の流れに基づき代謝の優先順位を理解は、「微生物の立場からの代謝改変」の設計の助けに

なると考える。

電子は酸素に流れ着く

酸素の高い電気陰性度を持ち、非常に強い力で他の元素から電子を奪う元素。これらのことから、地

表付近では多くの場合、電子の流れは最終的に酸素に向かう。同様に好気性生物細胞内の従属栄養生

物は糖などの有機物を分解し、無機栄養生物は無機物の酸化で電子を獲得し、その電子を酸素分子へ

流し呼吸を行う。生物は細胞外の電子を使い種々の代謝が機能し、多くの場合電子の流れの先に酸素

が存在すると考える。

酸素利用による恩恵と損害

多くの生物が酸素呼吸でエネルギーを獲得し、酸素が生物に多大な恩恵を与えているが、酸素利用に

よる恩恵には生体の危機が伴う。呼吸は酸素分子が4電子還元され水に変換。酸素分子が不完全に還

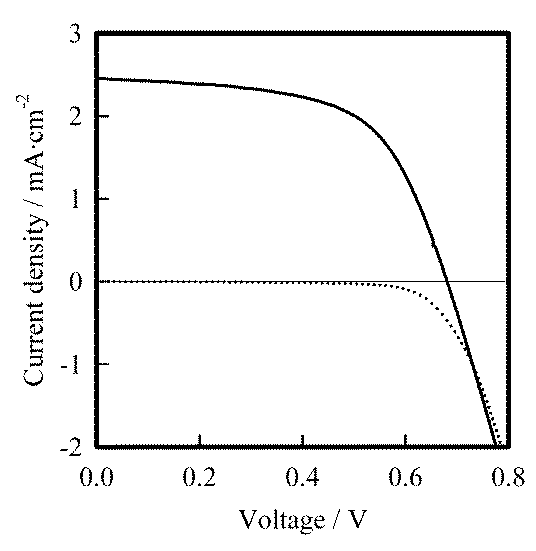

元され活性酸素種と呼ばれる高反応性分子種が生じる(下図)。呼吸の副産物として生じる活性酸素種

は核酸やタンパク質を含む生体分子と不可逆的に反応、生体に大きなダメージを与える。このため生

物は、酸化ストレス防御酵素を装備し身を守る。このように酸素からの恩恵を享受する呼吸と、酸化

ストレスから身を守る防御系は全く異質でありながら、原動力として電子を必要とする。

好熱性細菌の還元的代謝経路

好熱性水素細菌(Hydroenbacter thermophilus )は水素などの無機物を唯一の還元力源、二酸化炭素を

唯一の炭素源として生育する化学独立栄養性の細菌である。ATPは主に呼吸で生産、酸素が存在する

環境では好気呼吸を利用。この菌は、脱炭酸経路であるTCA回路を逆回転させ二酸化炭素を固定する、

還元的TCA回路というユニークな代謝経路を持つ経路では通常のTCA回路で不可逆なのだ。エネルギー的

に不利な反応が可逆的に進行し、経路の利用には強力な還元力の供給を要する。この回路の酸化還元酵素

に還元力を供給するのはNADH、あるいは電子伝達タンパク質のフェレドキシン(Fd)であり、回路を

一回転するために2分子のNADHと2分子の還元型Fdが消費される。この菌のFdは特に高いエネルギ

ー準位を持つ。エネルギー的に不利な反応を触媒する鍵酵素もFdから還元力を受け機能。また、多く

の細菌では、グルタミン酸合成酵素である glutamine:2-oxoglutarate aminotransferase (GOGAT)はNADH

から電子を受容し機能。このように細胞質中の中央代謝系は多くの還元力を消費して無機物から有機

化合物を合成し、その原動力として高エネルギー準位のFdが重要な役割を果たす(下図)。

還元的TCA回路は酸化的環境に非常に弱く、経路中の還元的炭酸固定反応を触媒する鍵酵素は酸素や

活性酸素種でより容易に失活し、経路に強力な還元力を供給する還元型Fdはその高いエネルギーで酸

化する。Peroxidase は還元力を消費する酵素であり、酸化ストレスからの防御には原動力である電子

が多大に消費する。細胞が効率的に増殖するためには電子を同化代謝や呼吸などに使うことが有利と

思われるが、「生存する」ためにはそれらよりもストレスからの防御が必須であり、このためこの細

菌は防御に大きな比重を置きエネルギー利用を行う。生物代謝を利用し効率的な物質生産を行うには、

目的の代謝経路にエネルギーの流れを傾けることが有益であり、そのためにも微生物が防御システム

に電子を消費させない、ストレスフリーな環境を作ることが重要だという。

さて、石井らの研究グループは、e-バイオは、生物のエネルギー代謝の中枢とも言える電子(水素)の

流れに着目し、電子(水素)の生物への注入、生物中の流れの制御、生物からの引き抜きなどにより、

炭素循環をベースとした有用物質生産に資する全く新たな反応場の創生を以下の目的として推し進め

るという。

(1)生命が司る代謝を、特に電子の流れを意識し、明らかにする研究より具体的には、代謝を、特

に電子の流れを意識し、明らかにする研究

(2)生命が司る代謝を、特に電子の流れを意識し、細胞の内側・外側から制御する研究

(3)電子の流れを意識したライフサイエンス・バイオテクノロジー研究を推進することを通して、目

的達成の道筋を明らかにする

※ e-バイオの産業応用としては、電気化学的手法の利用などが挙げらる。

【一酸化窒素を介した酵母の新しい抗酸化メカニズム】

一酸化窒素(NO)は動物の細胞内でアルギニンと酸素からNO合成酵素(NOS)によって生成し、シ

グナル分子として血圧調節、神経伝達、アポトーシス、感染・炎症・免疫など幅広い生命現象に関わって

いる。例えば、NOがグアニル酸シクラーゼを活性化することで、サイクリックGMPのレベルが増

加する。また、NOは直接的なニトロソ化やニトロ化を通して、タンパク質の翻訳後修飾を行う。N

Oはスーパーオキシドアニオンとの反応によって毒性の高いパーオキシナイトライトを生成し、生体

高分子に酸化やニトロ化を惹起する。

酵母 Saccharomyces cerevisiae でも、NOはストレス応答に関与していると考えられ、低濃度のNOは

細胞に高静水圧や銅に対する耐性を付与する。また、過酸化水素で誘導されるアポトーシスにNOが

関与している可能性もある。しかしながら、酵母のゲノムには哺乳類NOSのオルソログが存在しな

い。NOの生成機構や生理機能に関する研究はほとんど進んでいない。高木博史奈良先端科学技術大

学教授らは、酵母において高温処理のような酸化ストレス下で、プロリンオキシダーゼPut1とN-アセ

チルトランスフェラーゼMpr1が誘導され、プロリンからアルギニン合成が完進されること、増加した

アルギニンからTah18タンパク質依存的にNOが生成し、細胞にストレス耐性を付与することを見いだ

す(下図A、B)。Tah18はオキシドレダクターゼと推定される機能未知タンパク質の中から同定され、

基質特異性や袖酵素要求性などの点で哺乳類NOSと類似の性質を示す。しかしながら、一次構造上

NOS活性に必須のオキシゲナーゼドメインが欠落しており、Tah18によるNOの合成機構は明らかに

なっていない。Tah18はジフラビンレダクターゼファミリーに属し、通常はDre2タンパク質と相互作

用し、鉄硫黄クラスターの形成に関与している。また、Dre2はTah18依存的なNOS活性を抑制、酸

化ストレスによりTah18-Dre2複合体からTah18が遊離することでNOS活性が誘導される可能性がある

という。

NOのシグナル伝達経路を解析する目的で、非酵素的なNO発生剤の処理後にDNAマイクロアレイ

解析を行ったが、酵母の銅イオン代謝(還元、取り込み、細胞内輸送など)に関与する転写因子Mac1の

制御下にある遺伝子群の転写量が増加していることが判明した。Mac1にはシステイン残基を多く含む

モチーフが存在し、銅イオンが結合することで不活性状態になる。細胞内の銅イオンが枯渇すると、

何らかのシグナルによりMac1は活性化し、銅イオンの取り込みを促進する。Mac1がNOの標的タン

パク質であると予想、実際にSNAP処理を行った酵母では、未処理の酵母に比べ、細胞内の銅含量や

銅依存型スーパーオキシドジスムターゼの活性が上昇。酵母は酸化ストレス下で生成したNOにより

活性化されたMac1が細胞内の銅含量を増加させることでSod1を活性化し、酸化ストレス耐性を獲得す

ると考える。

パン酵母は製パン過程において、冷凍、乾燥、高濃度ショ糖などのストレス環境に曝される。発酵能(炭

酸ガスの発生)が制限される。その原因の1つに、ミトコンドリア膜の損傷や抗酸化酵素群の変性など

による活性酸素種の蓄積が考えられ、パン酵母に高度な酸化ストレス耐性を付与することにより、有

用な菌株の開発が可能になる。高木博史らは高機能型のγ-グルタミルキナーゼPro1(1150T変異体)と

Mpr1(F65L変異体)を同時に発現させることで、過剰合成されたプロリンからアルギニンを経てNOを

効率的に生成するパン酵母の二倍体株を作製。高機能型Pro1・Mpr1 発現株は野生株に比べ、酸化スト

レス耐性が著しく向上し、代表的な製パンストレスである乾燥、冷凍に対しても同様の結果が得られ

る。特に、乾燥後の高機能型Pro1・Mpr1発現株では野生株に比べ、細胞内のNOレベルが有意に上昇し、

ROSレベルは遂に低下しか(図C)。NOが細胞に酸化ストレス耐性を付与し、乾燥・冷凍耐性を獲

得したと考える。さらに、高機能型Pro1・Mpr1発現株は野生株に比べ、乾燥後および冷凍後のパン生

地発酵力(炭酸ガス発生量)がそれぞれ約20%増加(図D)。これらの結果は、NOが複数の製パンスト

レスに対する耐性を向上させることを示すという。酵母におけるNOの生成機構やNOを介したスト

レス耐性機構が明らかになれば、発酵生産環境において、効率よくNOを生成することで酸化ストレス

耐性を向上させた酵母の育種が期待できる。また、Tah18はそのオルソログが酵母やカビなどの真菌に

高度に保存されており、抗真菌剤の新しい標的分子として利用できる可能性もあるという。

【放物線と知識力】

一酸化窒素の還元エネルギー が注目されているが、傷を癒すことができても(耐ストレス性)、生命を脅かして

は元も子もなくなる。そこに課題が集中する-これが電子バイオ科学技術における現在的なフォーカシングが

存在する。こんなことを知ってどうするのだ、放物線は降下にあって。そんな言葉が耳元で囁く。それでも、村上

春樹は近著で「知識の蓄積は価値だ」と肯定したが、“オン・ザ(ジ)・エッジ”で際どい。 バイオリズムは多少上

向いている。