彦根藩の当主である井伊直孝公をお寺の門前で手招き雷雨から救った

と伝えられる招き猫と井伊軍団のシンボルとも言える赤備え(戦国時

代の井伊軍団編成の一種、あらゆる武具を朱りにした部隊編成のこと

兜(かぶと)を合体させて生まれたキャラクタ-。

【季語と短歌:4月16日】

車中談男三人葱坊主 ![]()

高山 宇

🪄歌会の送迎の話題が、ガーデニングの話題で盛り上がる夫々の逝く

春語る。ねぎぼうずができるとネギの成長は止まり、葉はもうでない。

花が咲いて2カ月するとやがて乾燥し黒い種がなり、そして茄子の花の

初夏を迎える。平和に感謝。

✅ さあ、ガーデニング⓵『ネギ苗が小さいのにネギ坊主が出た』

5章「金利」からも見えてくる!財務省の大好きな増税は

「意味不明」で「愚かな策」

知らなくては話にならない「実質金利」

政策金利が動けば、民間の金利も動く。ここまでは理解できたと思う。

だが、それだけでは、まだ金利について半分しか説明していない。

この先の話をすんなり理解するために、もうひとがんばりしてほしい。

日銀が決める政策金利は、「名目金利」だ。読んでのとおり「名目上

の金利」ということである。「額面の利子」といってもいいだろう。

では、名目ではない金利はあるのかというと、ある。ここが重要な

ポイントだ。

名目上ではない金利は、実質的な金利という意味で「実質金利」と

呼ばれる。

どこが「実質」なのかというと、「物価上昇率(インフレ率)」を考

慮している点だ。

ご存知の通り、物価は変動する。

物価とは、「モノとお金の量のバランスによって決まるモノの価値」

だから、視点を反転させれば、「物価が変動するというのは、お金の価

値が変動している」ともいえる。

たとえば「100円に対して1%の利子」といっても、その100

円の価値が変われば、利子の1円の価値も変わる。物価が上がってい

れば、利子の1円で買えたものが、いまは買えなくなっているかもし

れない。

あくまで額面にすぎない名目金利では、この「価値の変動」をとら

えきれないのだ。

そこで出てきたのが、「実質金利(=名目金利-インフレ率(予想イ

ンフレ率))」という考え方だ。

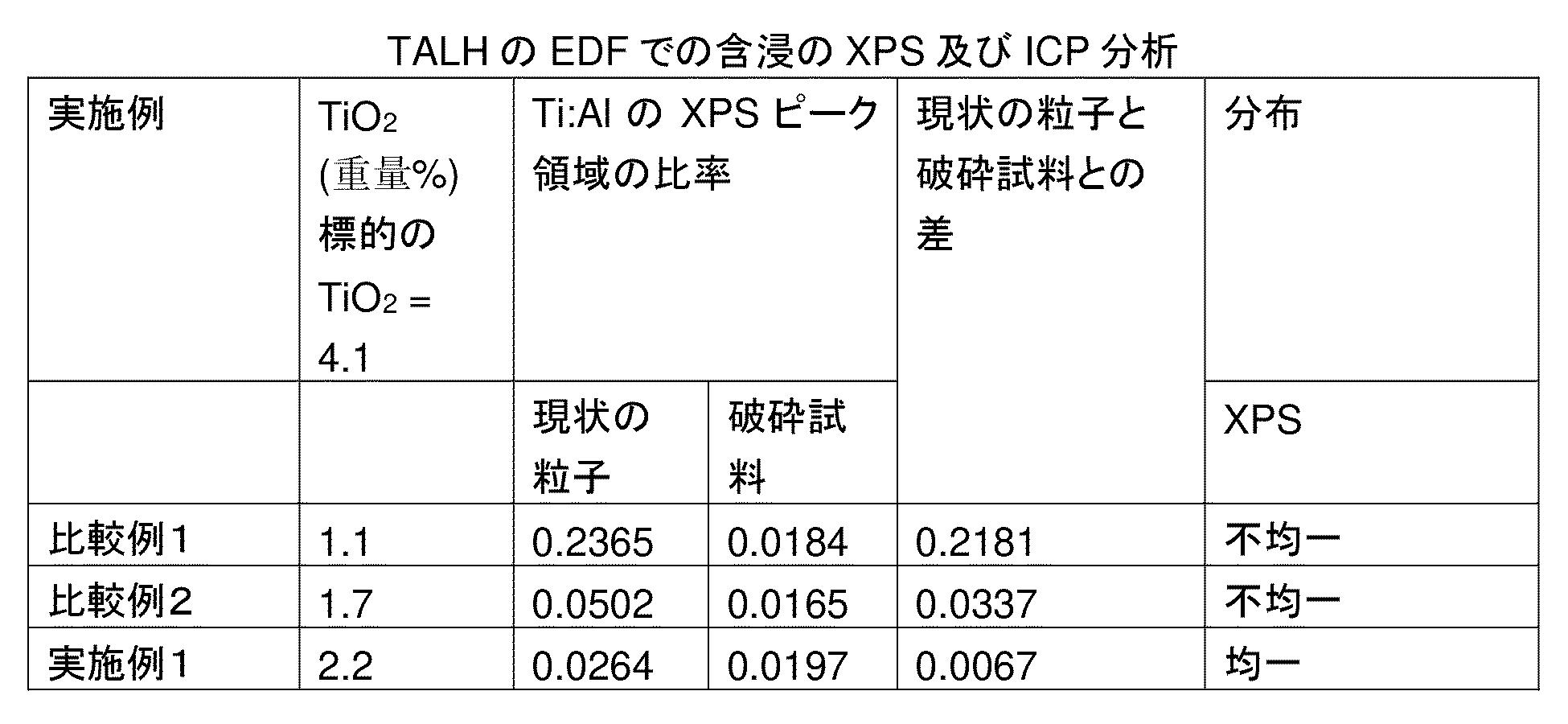

すると、何か起こるか。【図版5-3」を見てみよう。

見ればわかるように、そのときどきの物価の動向によって、名目金

利は2%でも実質的には1%になることもあれば、名目金利が1%で

も、実質的には1・5%、ということが起こる。

さらには、三つめの例のように実質金利がマイナスになることもあ

る。名目金利はゼロでも、「予想インフレ率」が高ければ実質金利はマ

イナスになるのだ。

これが、金融政策を理解するには欠かせないポイントなのである。

目的は「インブレダーゲット」達成ための「量的緩和」

金利は低くなるほどお金を借りる人が多くなり、世の中に出回るお

金が増える。

デフレによる不景気時の金融政策としては、とにかく金利を下げる

ことが、景気回復のカギとなるといってもいいだろう。

そこで重要なのが、実質金利を下げてくれる予想インフレ率なのだ。

前に説明したように、予想インフレ率を高くすれば実質金利は下がる。

では、予想インフレ率は、どうやったら上がるのだろうか。キーワ

ードは「インフレターゲット」と「量的緩和」である。

日銀が、将来の目標インフレ率を掲げることを「インフレターゲッ

ト」と呼ぶ。

「2年後に、2%のインフレにします」などと宣言するのである。

ただし、目標を掲げるだけでは単なるコケおどしだから、目標を達

成するための策をとる。それが「量的緩和」だ。日銀は必要に応じて

自由にお金を増やすことができる。理論上、限界はない。

さて、量的緩和によって資金が潤沢となった民間金融機関は、金利

を下げ盛んに企業や個人にお金を貸そうとする。そして、世の中に出

回るお金が増えれば、「モノに対するお金の量が増える」ため、モノの

価値が上がる、つまりインフレになる……という「予想」が世の中に広

がることが、「予想インフレ率」である。

つまり、量的緩和とは、日銀当座預金を増やすことで「これからイ

ンフレになる」という期待を世の中に作り出し、結果、実質金利を引

き下げる政策なのだ。

金融政策を理解するには、この実質金利をきちんと理解しておく必

要がある。

よく「金融緩和には限界がある」という、経済学者がいる。名目金

利はゼロ以下にまでは下げられないから、ゼロにまで下がった時点で、

それ以上の緩和効果は出せない、というのである。

しかし、ここまでの話を理解できた読者なら、もうわかるだろう。

名目金利はゼロ以下にできなくても、量的緩和によって、日銀が提

供するお金の総額を増やし、予想インフレ率を高くすることは可能だ。

名目金利(政策金利)も日銀が決める、予想インフレ率も日銀が決

めるので、実質金利も日銀が決めているといっても過言でない。それ

ほど、日銀の役割は大きい。

マイナス金利って、どういうこと?

マイナス金利とは、民間の金融機関が持っている日銀当座預金の名

目金利が、マイナスになることである。

ここで、日銀当座預金について、もう少し理解を深めておこう。

そもそも、なぜ民間金融機関は日銀当座預金を持ち、法定準備金を

入れておくことを義務付けられているのか。それは、日銀当座預金に

は、

・民間の金融機関同士の取引、民間の金融機関と日銀の取引、民間の

金融機関と政府の取引の決済口座

・企業や個人が民間の金融機関に持っている預金口座の支払い

という役割があり、つねに一定額が入っていないと困ったことになる

のだ。

あなたも、カードの支払いなどに使う取引口座を持っているのでは

ないか。そこには、一定以上の金額を入れておくだろう。それと同様

日銀当座預金は民間金融機関の取引口座であり、一定の額が入ってい

ないと取引不可能となりかねない。

この話がもっとも身近に感じられるのは、個人の預金だろう。

あなたが銀行に預けているお金は、ほかの個人や企業への投資に使

われている。銀行は、要するにその運用益で食べているわけだが、あ

なたから預かったお金をそのまま投資するわけにはいかない。

もし、会社から振り込まれたあなたの給料が、右から左へと投資に

回されていたら、いつ、あなたが「払い戻したい」「解約したい」とい

い出すかわからないからだ。あなたが「持ち合わせが足りない」と銀

行ATMに行っても、お金を引き出せないことになってしまう。

つまり、民間の金融機関には、あなたに払い戻すお金と個人や企業

に貸すお金の両方が必要になる、というわけだ。だから、民間の金融

機関は日銀当座預金にお金を預けておいて、預金者に払い戻すお金に

当てているのである。

さて、「預金」というからには、日銀当座預金にも利子がつく。

マイナス金利は、日銀当座預金の超過準備(法定準備金を超えた額)

にかかる金利を、文字どおり「マイナスにする」ということなのであ

る。ただし、これは2023年3月にイールドカーブ・コントロール

(168ページ)とともになくなった。

ピントはずれの「マイナス金利」批判

「マイナス金利によって量的緩和の効果が抑制される」

「マイナス金利は量的緩和と矛盾する」

テレビや新聞で、こんな話を耳にしたことがあった人もいるかもし

れない。経済ニュースに反応するのはけっこうだが、そこで繰り広げ

られている話を理解しようとしても、何のタメにもならない。

マイナス金利になれば、たしかに、民間金融機関は日銀当座預金か

ら超過準備を引き出すだろう。「利子を支払う損」を避けるためである。

じつは、これこそが日銀の狙いといってもいい。なぜなら、民間金融

機関が壬冗に置く資金が増えるほど、世の中にお金が回りやすくなる

からだ。

日銀当座預金から引き上げたお金をただ持っているだけでは、民間

金融機関の利益は上がらない。だから、そのお金を民間企業への貸し

出しに回す。

でも、自分だけ高い金利のままでは、誰も借りに来てくれない。そ

こで、こぞって金利を下げ、だいたい同じくらいの低金利に落ち着く。

すると、企業や個人がお金を借りやすくなる。

こうして世の中のお金の巡りがよくなると、経済が活性化する。経

済が活性化すると、もっと日銀券が必要になる。その需要に応えて、

日銀はお札を刷る。

結果、マネタリーベースは増えるというわけだ。

金利の引き下げぱ金融緩和の-環

このように順を追って全体の動きをとらえれば、マイナス金利は量的

緩和と矛盾しないことがわかるはずだ。「日銀当座預金が減るから量的

緩和と矛盾する」とは、要するに連鎖反応が起こる前の一点しか見て

いない。単なる「マイナス」という語感で大騒ぎするというのも、何

も本質がわかっていないだけだ。

ただ、民間金融機関の心境は複雑である。

企業や個人に貸すお金の金利は引き下げるが、かといって企業や個

人から預かるお金の金利は、容易には下げられない。そんなことをし

たら、預金を解約して「たんす貯金」にしたり、自分で投資をはじめ

たりする人が増えてしまうだろうからだ。

ひと言で言えば、受け取る金利は下げても、支払う金利は上げられ

ない。つまり、民間金融機関にとっては、利幅が押しつぶされること

になるのだ。

この章つづく

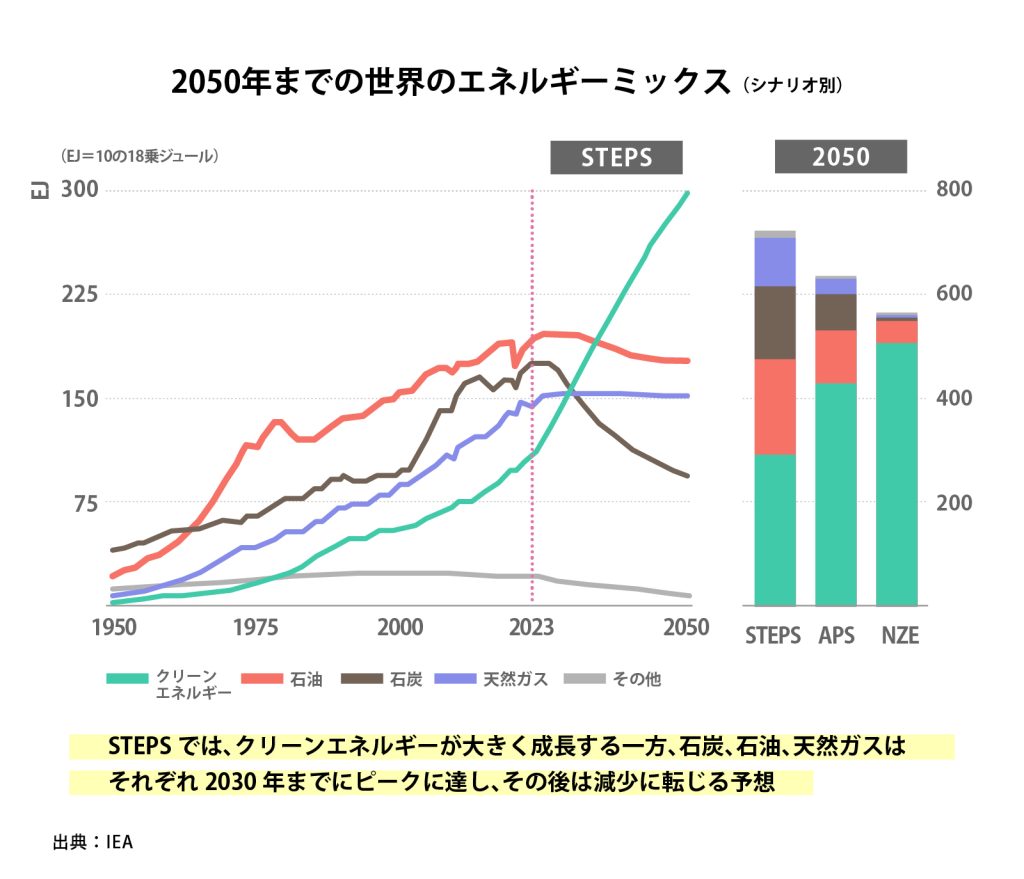

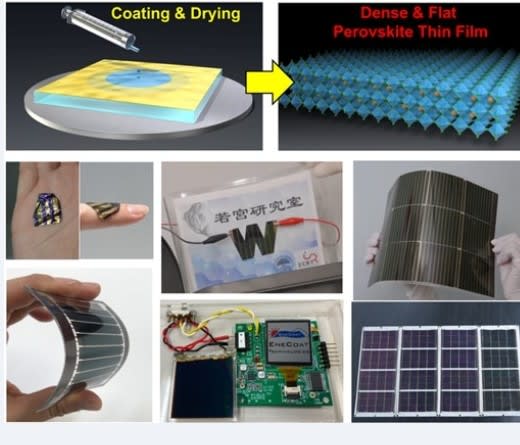

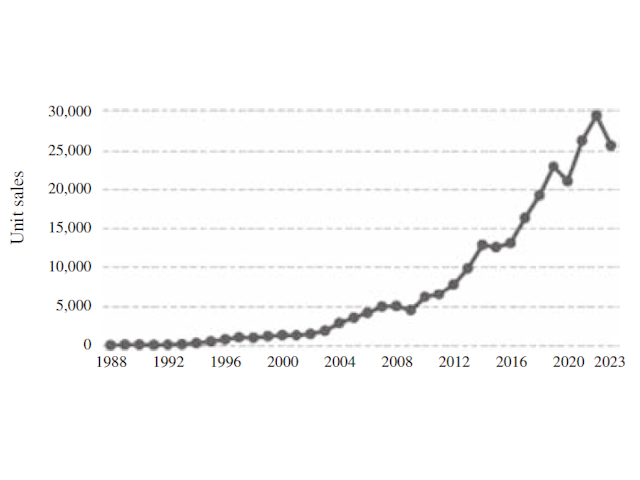

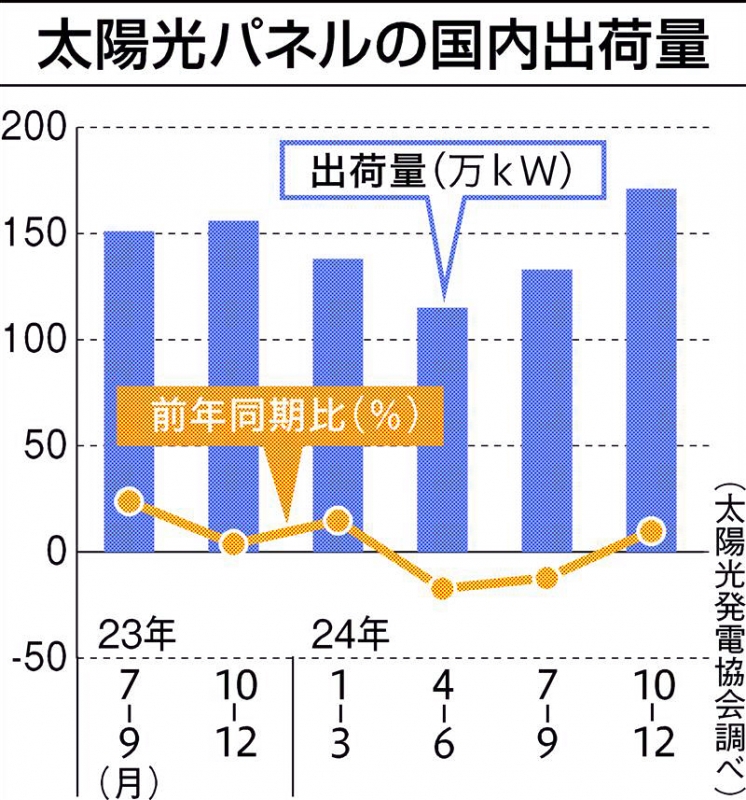

10ー12月は10%増171k太陽光発電協会

太陽光発電協会によると、2024年10―12月の太陽光パネルの

国内出荷量は前年同期比10%増の171万キロワットだった。プラ

スは3四半期ぶり。工場やビルの屋上や敷地内で使われる500キロ

ワット未満の用途が大幅に増加した。発電した電気を建物で使う自家

消費目的での活用が広がっている。

✳️ 東亜道路が新宿御苑で実証

東亜道路工業は路面太陽光発電技術が環境省の「ネイチャーポジティ

ブとカーボンニュートラルの同時実現に向けた再生可能エネルギー推

進技術等の評価・実証事業(うちソーラー舗装技術関連)」で採択され

た。今回の実証では、新宿御苑(東京都新宿区)内の園路に路面太陽

光パネルを設置する。自然空間の中で太陽光での発電量の検証、自然

環境との整合性や調和性などのアンケート調査から社会受容性を確認

する予定。自然豊かな景観と路面型太陽光発電設備との調和を検討す

る事業に取り組んでいく。仏コラスなどが開発した舗装路面に設置可

能な太陽光発電システムを活用する。太陽光パネル表面にすべり止め

加工を施しており、歩行者や自転車、さらに大型車の走行荷重が作用

する厳しい条件下においても太陽光発電能力を持続する技術を有して

いる。(日刊工業新聞 2025年04月15日)

✳️

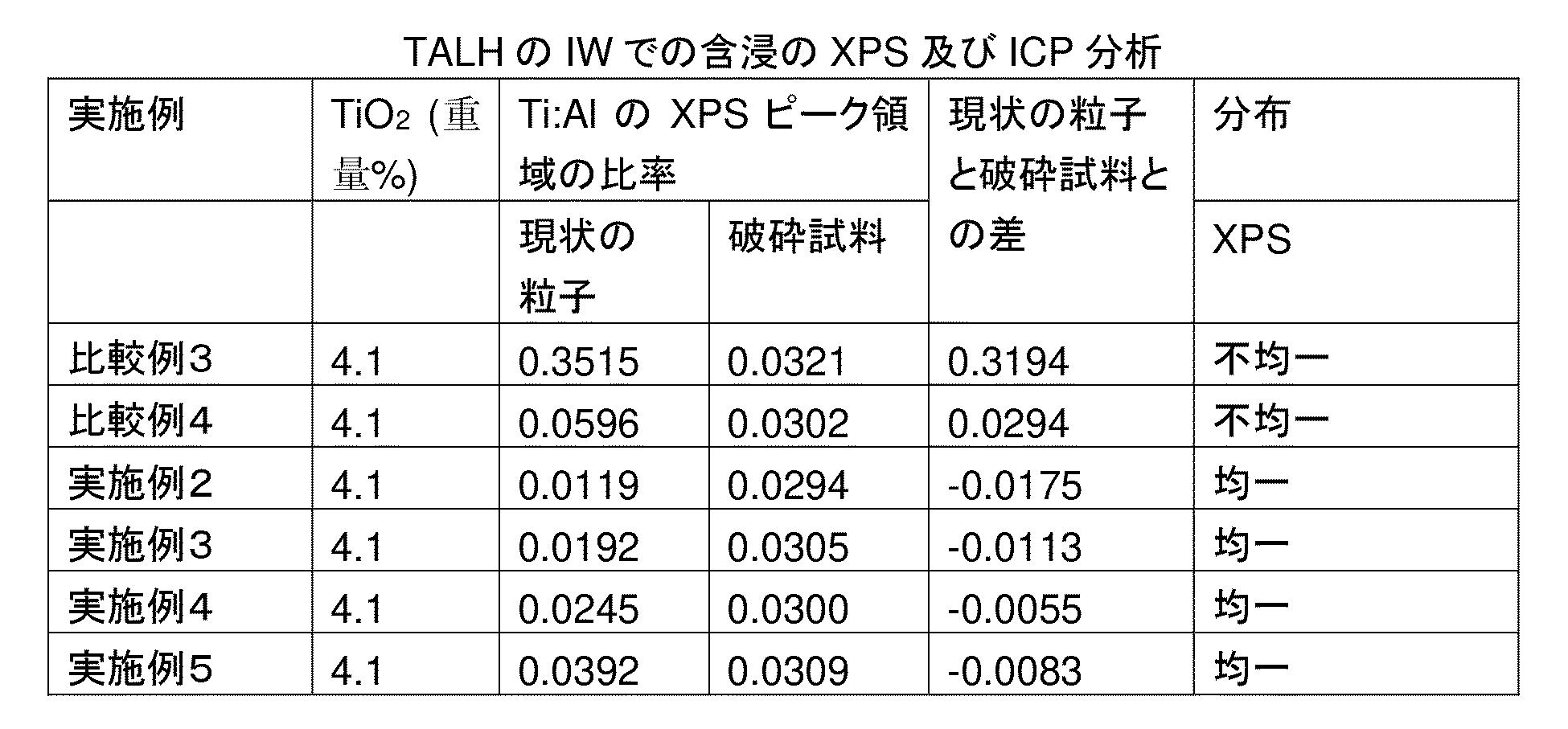

1️⃣ 特表2024-546208 貯蔵システムと共に使用するためのマイクロ

インバータ エンフェーズ エナジー インコーポレイテッド

【要約】 下図2のごとく、オフグリッド施設のための統合中性点形成

機能を備えるマイクロインバータを使用する方法および装置が提供さ

れる。例えば、AC貯蔵システムと共に使用するために構成されるマイ

クロインバータは、マイクロインバータのAC出力において接続される

スイッチング回路網と、AC出力において接続され、単相グリッドシス

テムまたは分相グリッドシステムのうちの少なくとも1つに接続するよ

うに構成される2つの線の間に接続される中性線を備える三線コネクタ

とを備え、中性線は、2つの線の電圧間の中間電圧を維持する点におい

てマイクロインバータに接続される。

図2 本開示の1つまたは複数の実施形態に従うACバッテリマイクロ

インバータの概要図

2️⃣ 米エンフェーズの太陽光パネル向けマイクロインバーターを国内

販売

太陽光パネル1枚ずつ制御…伊藤忠商事が国内販売、インバータ

ーの機能

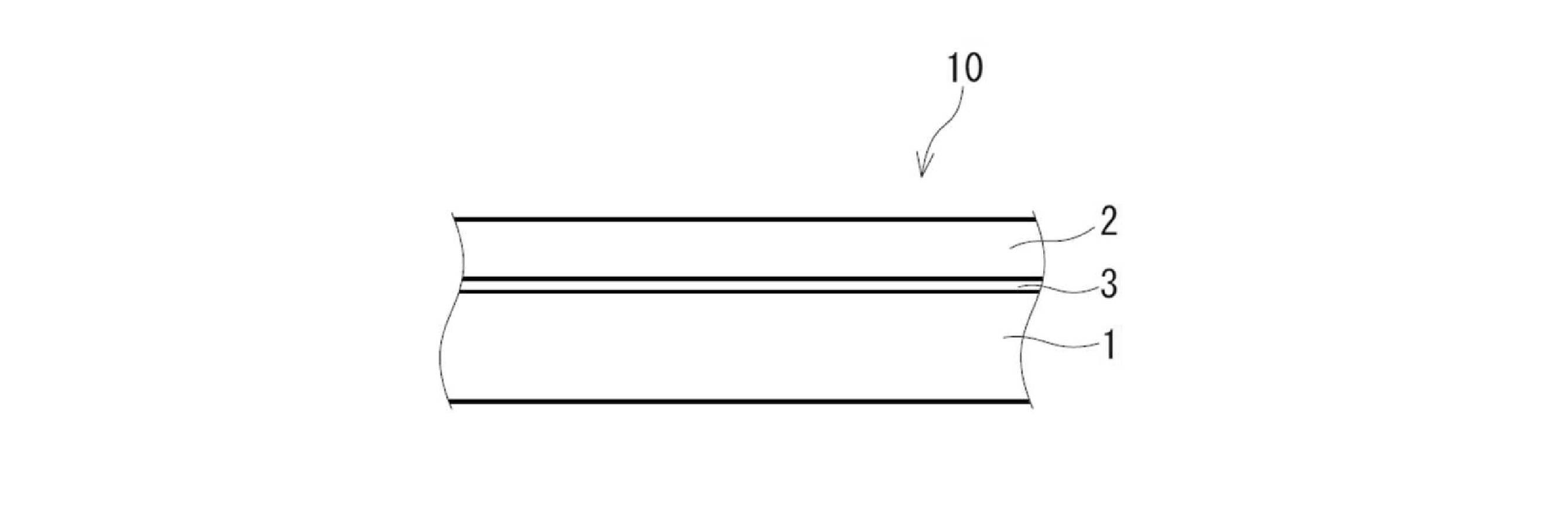

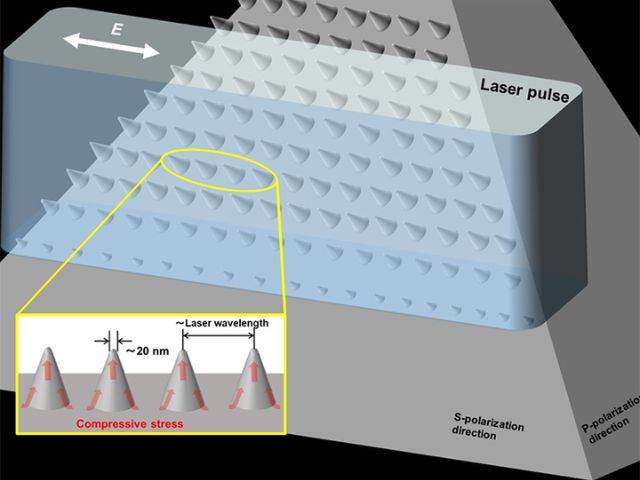

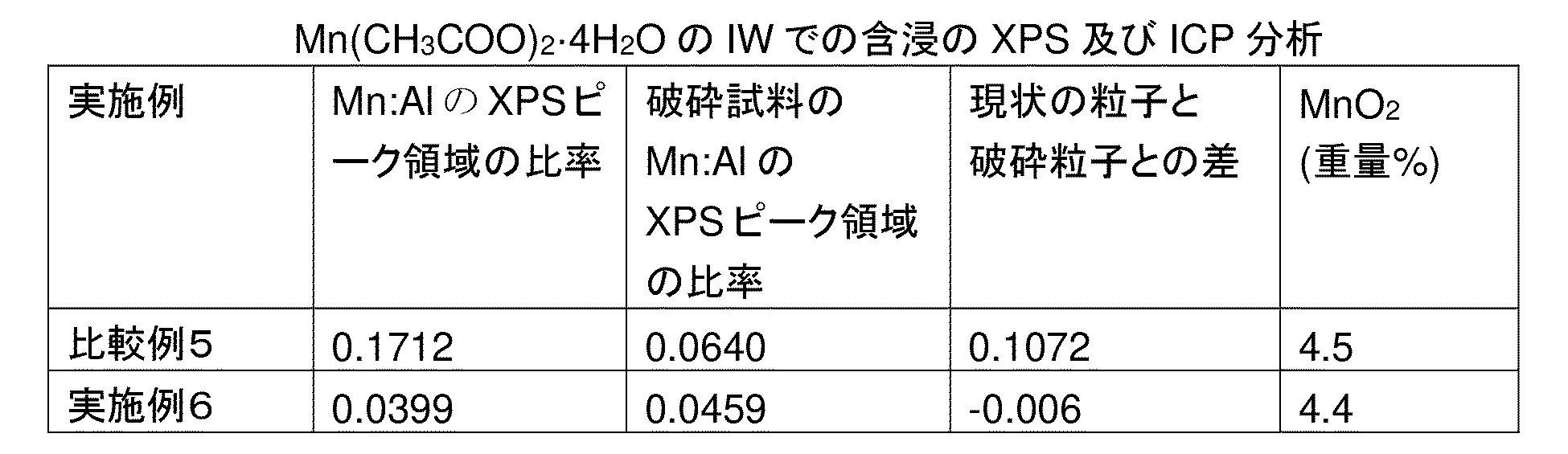

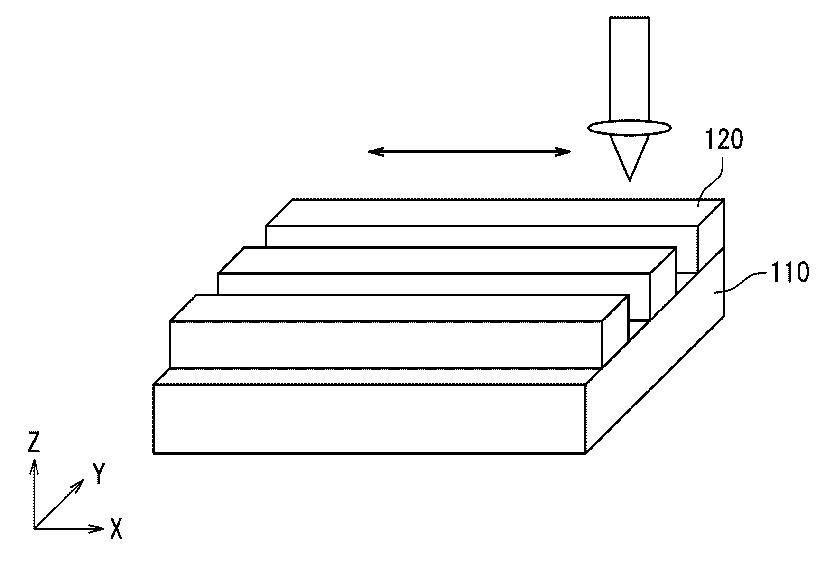

3️⃣ 特開2025-14903 発電モジュールの製造方法 パナソニックIPマ

ネジメント株式会社(審査前)

【要約】下図 図9Cのごとく第1サブモジュールおよび第2サブモジ

ュールを含む発電モジュールの製造方法であって、ベース基板の主面に、

太陽電池膜を含む積層膜を形成された、ベースサブモジュールを複数

用意する工程と、第1の加工条件にて、太陽電池膜の一部を主面から

除去することにより、太陽電池膜のうち除去されなかった部分を発電

部の太陽電池層として、第1サブモジュールを形成し、ベースサブモジ

ュールの他の1つにおいて、第1の加工条件とは異なる第2の加工条件

にて、太陽電池膜の一部を主面から除去することにより、太陽電池膜

のうち除去されなかった部分を発電部の太陽電池層として、第2サブ

モジュールを形成し、第1と第2サブモジュールとで、太陽電池膜の除

去面積を異ならせる、工程と、第1サブモジュールと第2サブモジュー

ルとを、互いに隣り合うように配置する工程と、を包含する。

図9C サブモジュールの製造方法における膜加工工程を示す模式的

な工程斜視図

【発明の効果】【0007】

本開示によれば、建材一体型太陽電池に適用可能な発電モジュールを

提供することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1サブモジュールおよび第2サブモジュールを含む発

電モジュールの製造方法であって、 ベース基板の主面に、太陽電池膜

を含む積層膜を形成された、ベースサブモジュールを複数用意する工程

と、前記ベースサブモジュールの加工工程であって、

前記ベースサブモジュールの1つにおいて、第1の加工条件にて、

前記太陽電池膜の一部を前記主面から除去することにより、前記太陽

電池膜のうち除去されなかった部分を発電部の太陽電池層として、第

1サブモジュールを形成し、前記ベースサブモジュールの他の1つにお

いて、前記第1の加工条件とは異なる第2の加工条件にて、前記太陽

電池膜の一部を前記主面から除去することにより、前記太陽電池膜の

うち除去されなかった部分を前記発電部の前記太陽電池層として、第

2サブモジュールを形成し、 前記第1サブモジュールと前記第2サブ

モジュールとで、前記主面の面積に対する前記太陽電池膜の除去面積

を異ならせる、工程と、前記第1サブモジュールと前記第2サブモジ

ュールとを、互いに隣り合うように配置する工程と、を包含する、発

電モジュールの製造方法。

【請求項2】前記第1サブモジュールと前記第2モジュールを間に挟

んで、第1基板と第2基板とを貼り合わせる工程、を包含する、請求

項1に記載の発電モジュールの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【発明が解決しようとする課題】【0004】

建材一体型太陽電池に対する要望は多岐にわたる。例えば、建材一体

型太陽電池に適用される発電モジュールには、発電性能に加えて、デザ

イン性が求められることがある。また、機能、形状、サイズ等の異な

る多様な建材に対応可能であることが求められることがある。しかし

ながら、特許文献1の構造では、これらの要望に応じた設計が困難な

場合がある。【0005】

本開示の目的は、上記課題を解決することであり、建材一体型太陽電

池に適用可能な発電モジュールを提供することにある。

【課題を解決するための手段】【0006】

本開示の発電モジュールの製造方法は、第1サブモジュールおよび第

2サブモジュールを含む発電モジュールの製造方法であって、ベース基

板の主面に、太陽電池膜を含む積層膜を形成された、ベースサブモジュ

ールを複数用意する工程と、前記ベースサブモジュールの加工工程であ

って、前記ベースサブモジュールの1つにおいて、第1の加工条件にて、

前記太陽電池膜の一部を前記主面から除去することにより、前記太陽電

池膜のうち除去されなかった部分を発電部の太陽電池層として、第1サ

ブモジュールを形成し、前記ベースサブモジュールの他の1つにおいて、

前記第1の加工条件とは異なる第2の加工条件にて、前記太陽電池膜

の一部を前記主面から除去することにより、前記太陽電池膜のうち除

去されなかった部分を前記発電部の前記太陽電池層として、第2サブ

モジュールを形成し、前記第1サブモジュールと前記第2サブモジュー

ルとで、前記主面の面積に対する前記太陽電池膜の除去面積を異ならせ

る、工程と、前記第1サブモジュールと前記第2サブモジュールとを、

互いに隣り合うように配置する工程と、を包含する。

【発明を実施するための形態】【0009】

以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら説明する。な

お、この実施形態によって本開示が限定されるものではない。また、

図面において実質的に同一の部材については同一の符号を付している。

図示の目的のために、図面内の各要素の寸法は誇張されて示されてい

る場合があり、必ずしも縮尺通りとは限らない。図面には、参考のた

めに、互いに直交するX軸、Y軸およびZ軸が模式的に示されている。

【0010】また、以下では、説明の便宜上、通常使用時の状態を想

定して「上」、「下」、「右」、「左」、「側」等の方向を示す用語を用いる

が、本開示に係る発電モジュールの使用状態等を限定することを意味

するものではない。さらに、本明細書において、「直交」は、90°±

10°の範囲内であることを意味する。「平行」は、例えば±5°の範囲

内であることを意味する。【0011】

以下に説明する図面では、参考のために、互いに直交するX軸、Y軸

およびZ軸が模式的に示されている。以下の説明において、単に、X

方向、Y方向、またはZ方向と記載した場合には、それぞれの軸方向

であり、逆向きの2方向(例えば-X方向および+X方向)を含む。

図1 第1実施形態に係る発電モジュールの模式的な上面図

【0012】 《第1実施形態》

図1~図3を参照しながら、本開示の第1の実施形態に係る発電モジ

ュールの基本的な構成を説明する。図1は、本開示の実施形態に係る

発電モジュールの模式的な上面図である。図2は、図1の発電モジュー

ルのII-II線に沿った模式的な断面図である。図3は、図1の発

電モジュールの模式的な分解斜視図である。

【0013】 図1~図3に示すように、発電モジュール1は、第1基

板11と、第2基板12と、複数のサブモジュール100、第1充填材

31と、第2充填材32と、を備える。【0014】

以下の説明では、発電モジュール1を、建築物の窓などの建材と一体

化可能な発電モジュールとして説明する。発電モジュール1は、例え

ば、第2基板12側から外光が入射するように建築物に配置される窓

として使用され得る。

図2 図1の発電モジュールのII-II線に沿った模式的な断面図

【0015】 図1~図3に示すZ方向(「第1方向」ともいう。)は、

発電モジュール1の厚さ方向に対応する。発電モジュール1の厚さ方

向は、例えば、2枚の基板11、12の積層方向、または、発電モジ

ュール1に含まれる太陽電池層の積層方向である。また、Z方向に直

交する平面内において、互いに交差(ここでは直交)する方向を、X

方向およびY方向としている。Y方向は、例えば、窓の高さ方向であ

り、X方向は、例えば、窓の幅方向であってもよい。【0016】

図3 図1の発電モジュールの模式的な分解斜視図

【符号の説明】【0172】 1 発電モジュール 11 第1基板

11s 第1面 12 第2基板 13 中央領域 21、22

リード線 31 第1充填材 32 第2充填材 41、41a~

41c 第1配線 42、42a~42c 第2配線 43 第3配線

50 封止部材 100 サブモジュール 101 第1サブモジュー

ル 102 第2サブモジュール 103 第3サブモジュール

104 第4サブモジュール 110 ベース基板 110s ベース

基板の主面 120 ストリング 130 ストリング間領域 141、

142 配線 150 太陽電池素子 151 下部透明電極 153

半導体層155 上部透明電極 160 分離溝 170 積層膜

LB レーザ光 LE 下部透明導電層 PV 太陽電池層 UE 上

部透明導電層 pt、pt1~pt3 配列ピッチ R1~R3 モ

ジュール行 Ra~Rd モジュール列 ws ストリング幅 wpwp

ストリング間領域幅 wL、wL1、wL2 照射幅 wT、wT1、

wT2 非照射幅 第1基板11および第2基板12は、透光性を有

する。「透光性」は、可視光に対する透過性を意味する。「透光性を有

する」とは、例えば可視光の透過率が50%以上、好ましくは70%

以上であることをいう。第1基板11および第2基板12は、例えば、

矩形状のガラス基板(強化ガラス基板)である。図1のように、発電

モジュール1またはその一部の上面図では、分かりやすさのために、

第2基板12の図示を省略することがある。【0017】

図2に示すように、第1基板11と第2基板12とは、Z方向に互

いに対向するように配置されている。受光側となる第2基板12は、

第1

基板11よりも薄くてもよい。第1基板11の周縁部と第2基板12

の周縁部とは、封止部材50によってシールされている。Z方向に沿

って見た平面視において、封止部材50は、第1基板11のうちサブ

モジュール100が配置された中央領域13よりも外方に位置する。

封止部材50として、例えばブチルゴム等の熱可塑性エラストマーを

用いることができる。

【0018】 複数のサブモジュール100のそれぞれは、太陽電池

(発電部)を有する太陽電池サブモジュールである。複数のサブモジュ

ール100は、第1基板11と第2基板12との間に位置する。各サ

ブモジュール100は、例えば矩形の平面形状を有する。図1に示す

例では、サブモジュール100は、第1基板11、第2基板12およ

び封止部材50で囲まれる空間内に配置されている。複数のサブモジ

ュール100は、Z方向に沿って見た平面視において、第1基板11

の中央領域13に、互いに重ならないように配置されている。

【0019】 図2に示すように、第1充填材31は、第1基板11と

各サブモジュール100の下面との間に位置する。第2充填材32は、

第2基板12と各サブモジュール100の上面との間に位置する。こ

れらの充填材31、32として、例えばポリオレフィン(PO)等の

充填材を用いることができる。【0020】

充填材31、32は、第1基板11、第2基板12および封止部材

50で囲まれる空間を満たしていてもよい。これにより、サブモジュー

ル100内の太陽電池層に対する空気の影響を抑制できる。なお、上

記空間に、部分的に空気層が形成されていてもよい。また、この例で

は、サブモジュール100の上下に充填材31、32が配置されてい

るが、いずれか一方のみに配置されてもよい。【0021】

本実施形態では、サブモジュール100は、Z方向に沿って見た平面

視において、互いに交差(ここでは直交)する2方向(ここではX方

向およびY方向)にマトリクス状に配列されている。Y方向に配列さ

れた複数のサブモジュールからなる列Ra~Rdを「モジュール列」

と呼ぶ。また、X方向に配列された複数のサブモジュールからなる行

R1~R4を「モジュール行」と呼ぶ。【0022】

図1に示す例では、12個のサブモジュール100が4行3列に配列

され、4つのモジュール行R1~R4および3つのモジュール列Ra

~Rcを構成している。各モジュール列Ra~Rcを構成する複数(

ここでは4つ)のサブモジュール同士は、互いに並列に接続されてい

る。また、3つのモジュール列Ra~Rcは、X方向に直列に接続さ

れている。

【0023】 図1に示すように、発電モジュール1は、第1基板11

と第2基板12との間において、Y方向に延在する第1配線41a~

41cおよび第2配線42a~42cと、隣接する第1配線および第

2配線を接続するための複数の第3配線43とをさらに備える。これ

らの配線は、金属配線であってもよい。本実施形態では、これらの配

線は、銅線をはんだで被覆した線材(タブ線)である。【0024】

第1配線41aおよび第2配線42aは、モジュール列Raを構成す

る複数(ここでは4つ)のサブモジュール100同士を並列に接続する。

同様に、第1配線41b、41cおよび第2配線42b、42cは、

モジュール列Rb、Rcを構成する複数のサブモジュール100同士

を並列に接続する。図示する例では、第1配線41a~41cは、各

モジュール列Ra~RcのX方向における一端側に設けられている。

第2配線(例えばタブ線)42a~42cは、各モジュール列Ra~

RcのX方向における他端側に設けられている。

【0025】複数の第3配線43は、3つのモジュール列Ra~Rc

における隣接する2つのモジュール列を直列に接続する。第3配線43

は、隣接する2つのモジュール列のうち一方のモジュール列の第1配

線と、他方のモジュール列の第2配線とを互いに接続するように配置

されている。【0026】

図1に示すように、発電モジュール1は、一対のリード線(+側/-

側のリード線)21、22をさらに備える。リード線21、22は、

例えば金属配線(例えばタブ線)である。リード線21、22は、第

1基板11、第2基板12および封止部材50で囲まれる空間内で、

サブモジュール100に電気的に接続されている。リード線21、22

は、上記空間内から、封止部材50を貫通して外部に引き出されていて

もよい。【0027】

図1に示す例では、リード線21は、最も左側にあるモジュール列

Raの第1配線41aの一端に電気的に接続されている。リード線22

は、最も右側にあるモジュール列Rcの第2配線42cの一端に電気

的に接続されている。リード線21は、第1配線41aの延在部分で

あり、リード線22は、第2配線42cの延在部分であってもよい。

【0028】 (サブモジュール100の構造)

図4~図6Bを参照して、発電モジュール1におけるサブモジュール

100の構造を説明する。ここでは、モジュール列Ra(図1)内の1

つのサブモジュールを例に説明する。【0029】

図4は、発電モジュールにおける1つのサブモジュールの模式的な上

面図である。図5は、図4のサブモジュールの一部の拡大上面図であ

る。図5は、図4に示す領域100aを拡大して示す。図6Aは、図

5におけるVIA-VIA線に沿った拡大断面図である。図6Bは、

図5におけるVIB-VIB線に沿った拡大断面図である。【0030】

図4に示すように、各サブモジュール100は、透光性を有するベー

ス基板110と、ベース基板110に支持された発電部と、一対の配

線141、142と、を備える。図4に示す例では、発電部は、ライ

ン状の複数のストリング120を含む。

【0031】ベース基板110は、例えば矩形状のガラス基板である。

発電部は、ベース基板110の主面110sの一部上に位置する。

【0032】発電部は、少なくとも太陽電池層を含む。後述するよう

に、発電部は、例えば、一対の透明電極と、一対の透明電極の間に位

置する太陽電池層とを少なくとも含む積層構造を有する。上記積層構

造は、ベース基板110の主面110sに支持されていればよく、直

接接触していなくてもよい。【0033】

配線141は、ベース基板110の一端側に配置されている。配線

142は、ベース基板110の他端側に配置されている。この例では、

配線141、142は、ベース基板110のX方向における両端部に

それぞれ配置されている。配線141、142は、発電部に電気的に

接続されている。配線141、142は、それぞれ、Y方向に隣接す

る他のサブモジュール(不図示)の配線141、142と接続されて、

第1配線41aおよび第2配線42aを構成する。【0034】

発電部である複数のストリング120は、配線141、142によっ

て並列に接続されている。ここでは、各ストリング120は、ベース

基板110の一端側から他端側までX方向に沿って延在している。各

ストリング120の一方の端部は、配線141に接続され、他方の端

部は、配線142に接続されている。【0035】

複数のストリング120は、ベース基板110の主面110s上に、

Y方向に互いに距離を空けて配置されている。Z方向に沿って見た平

面視において、複数のストリング120は、例えば、互いに平行に延

在していてもよい。Z方向に沿って見た平面視において、ベース基板

110の主面110sのうち、隣接するストリング120の間に位置

する領域130を「ストリング間領域」と呼ぶ。【0036】

図5および図6に示すように、複数のストリング120のそれぞれは、

直列に接続された複数の太陽電池素子150を有する太陽電池素子ス

トリングである。【0037】

図6Aおよび図6Bに示すように、各ストリング120は、下部透明

導電層LE、太陽電池層PV、および上部透明導電層UEを含む複数の

層がZ方向に積み重ねられた積層構造Lを有する。これらの層は、主

面110sに支持されている。積層構造Lにおいて、太陽電池層PVは、

下部透明導電層LEと上部透明導電層UEとの間に位置する。下部透明

導電層LEは、太陽電池層PVのベース基板110側に位置する。太陽

電池層PVは、例えば、ベース基板110側からn型半導体層、i型

半導体層、およびp型半導体層を含む積層膜である。太陽電池層PV

は、必要に応じて、電子輸送層および/またはホール輸送層をさらに

含んでもよい。【0038】

下部透明導電層LE、太陽電池層PV、および上部透明導電層UEは、

太陽電池素子150ごとに分離されている。この例では、太陽電池層

PVおよび上部透明導電層UEは、分離溝160によって、太陽電池素

子150ごとに分離されている。下部透明導電層LEは、各太陽電池

素子150の下部透明電極151を含む。上部透明導電層UEは、各

太陽電池素子150の上部透明電極155を含む。太陽電池層PVは、

各太陽電池素子150の半導体層153を含む。【0039】

各太陽電池素子150は、下部透明電極151と、上部透明電極155

と、下部透明電極151および上部透明電極155の間に位置する半導

体層153と、を有する。各ストリング120の一端に位置する太陽電

池素子150の下部透明電極151(または上部透明電極155)は、

配線141に電気的に接続される。同様に、各ストリング120の他

端に位置する太陽電池素子150の上部透明電極155(または下部

透明電極151)は、配線142に電気的に接続される。【0040】

太陽電池層PV(すなわち半導体層153)は、吸収した光を光電変

換する層(光電変換層)である。太陽電池層PVは、例えば、ペロブス

カイト化合物(ぺリブスカイト半導体)を光電変換材料として含む。

ペロブスカイト化合物は、化学式ABX3により表されるペロブスカイ

ト結晶構造体及びそれに類似する結晶を有する構造体である。Aは1

価のカチオン、Bは2価のカチオン、Xはハロゲンアニオンである。

下部透明導電層LEおよび上部透明導電層UEは、例えば、インジウ

ム錫酸化物(ITO)またはインジウム亜鉛酸化物(IZO)、フッ素

をドープした酸化錫(FTO)層などの透光性を有する金属酸化物層

である。なお、太陽電池素子を構成する各層の材料は、上記に限定さ

れず、公知の材料が用いられ得る。【0041】

(サブモジュール100の発電部面積率)

再び図4および図5を参照する。本明細書では、Z方向に沿って見た

平面視において、ベース基板110の主面110sの面積に対する発

電部の面積の割合を「発電部面積率」と呼ぶ。図4に示す例では、「発

電部の面積」は、Z方向に沿って見た平面視における複数のストリング

120の合計面積である。発電部面積率は、例えば、Z方向に沿って

見た平面視において、主面110sの面積に対する、太陽電池層PV

(または太陽電池膜)が存在する部分の面積の割合(以下、「太陽電池

層面積率」と呼ぶ。)と概ね等しい。したがって、発電部面積率は、太

陽電池層面積率であるともいえる。【0042】

サブモジュール100では、Z方向に入射する可視光に対する発電部

の光透過率は、発電部が形成されていない部分の光透過率よりも小さい。

これは、発電部が、例えばガラス基板よりも可視光透過率の低い太陽電

池層PVを含んでいるからである。したがって、発電部面積率を変える

ことで、サブモジュール100全体としての光透過率を調整することが

可能である。なお、本明細書において、「光透過率」は、第1方向(Z

方向)に沿って発電モジュール1に入射する可視光(波長400nm~

700nm)に対する透過率(可視光透過率)をいう。【0043】

図5に示す例では、発電部面積率は、サブモジュール100に配置す

るストリング120の数、各ストリング120の第2方向に沿った幅

(以下、「ストリング幅」)ws、隣接する2つのストリング120間

の第2方向(Y方向)に沿った距離(以下、「ストリング間距離」)な

どによって調整され得る。ストリング間距離は、ストリング間領域130

の第2方向に沿った幅(以下、「ストリング間領域幅」)wpを指す。一

例として、各サブモジュール100の発電部面積率は、例えば20~

80%の範囲内で適宜選択され得る。これにより、各サブモジュール

100の光透過率は、例えば20~80%の範囲内で所望の値に調整

され得る。【0044】

(発電モジュールにおけるサブモジュールの配置)

本実施形態の発電モジュール1は、第1方向(Z方向)から見た平面

視において、第2方向に隣接する2つのサブモジュールを備える。隣接

する2つのサブモジュールは、発電部面積率が互いに異なるように構

成されている。本明細書では、隣接する2つのサブモジュールのうち

の発電部面積率の小さい方を「第1サブモジュール」、発電部面積率の

大きい方を「第2サブモジュール」と呼ぶことがある。第1サブモジュ

ールは、第2サブモジュールよりも高い光透過率を有し得る。

【0045】 図7は、図1の発電モジュールの一部を示す拡大上面図

である。図7では、図1に示すサブモジュール100のうち、左上に位

置する3行3列のサブモジュール100を拡大して示している。

【0046】 図7に示すモジュール列Ra内の2つのサブモジュール

101、102を例に説明する。サブモジュール101とサブモジュー

ル102とは、第1方向(Z方向)から見た平面視において、第2方

向(ここではY方向)に隣接している。この例では、サブモジュール

101とサブモジュール102とは、互いに並列に接続されている。

【0047】 サブモジュール101の発電部面積率は、サブモジュー

ル102の発電部面積率よりも小さい。つまり、この例では、サブモ

ジュール101が「第1サブモジュール」に相当し、サブモジュール

102が「第2サブモジュール」に相当する。これにより、サブモジ

ュール101の光透過率を、サブモジュール102の光透過率よりも

大きくすることができる。【0048】

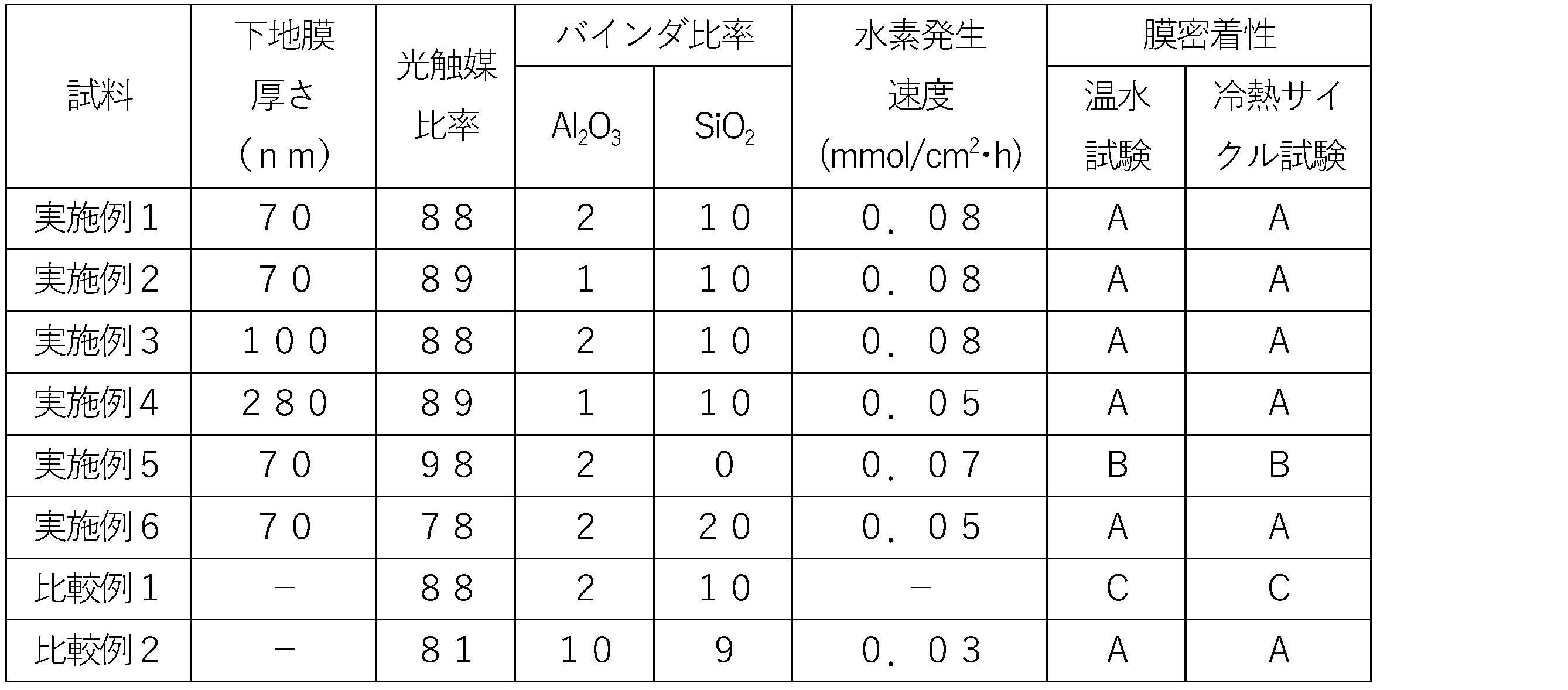

【0104】【表1】

この項つづく

建材一体型太陽電池(Building-Integrated PhotoVoltaics)

![]()

心に残る中村八大の曲

心に残る中村八大の曲