誕生日を勘違いし一日前倒し、記念ランチを二人で食べ彼女を祝った。という珍事が昨日あった。松原の

「ルヴァンドヴェール」は一年ぶりだ。この日はまた主権回復の日だというが、沖縄復帰運動のエピソード

を語ったりした。沖縄の住民に寄り添って考えると、“屈辱の日”とするのが自然な気持ちだねと付け加え

ことも忘れなかった。二人でジェノベージェとペスカトーレを交互に食べ分け食事を堪能した。このレストラ

ンをはじめて訪れたのが1980年の鳥人間コンテスト選手権大会の時だから今年で33年になる。長

い時間が流れたようでいて、時が止まったような昔の感覚で彼女と、テーブル周辺の景色と、湖

岸の景色を見つめていったが、やがて、年老いた吾に返りった時、不思議な感覚に襲われていた。

日曜ということもあり近くのレストランも大勢の観光客でごった返していたが、場所を変え家の

近くのカンタータ(喫茶店)で紅茶を飲み帰ってきた。

今朝は、家庭菜園準備をしていた彼女と、双眼鏡と故障した光学式ワイヤレスマウスを買い物に

ビバ・シティに出かけ、その足で母親を迎えに行き、新緑の彦根城周辺をドライブし、夢京橋で

桜のアイスクリーム買って食べた母は美味しいと小声で喜ぶ。その後、宗安寺の牡丹を観て楽し

み写真を撮り帰ってきたが、夕食を終えると、食前酒で、昨日間違えた誕生日のお祝いをやり直

したという、奇妙な体験もしたが、シムの往路で流れていたローリングストーンの曲が耳に残り、

ユーチューブで聞き直してみた。

Rolling stone “Street fighting man”

Rolling stone “Street fighting man”

Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy

cause summers here and the time is right for fighting in the street, boy

But what can a poor boy do

Except to sing for a rock 'n roll band

cause in sleepy london town

There's just no place for a street fighting man

Hey! think the time is right for a palace revolution

But where I live the game to play is compromise solution

Well, then what can a poor boy do

Except to sing for a rock 'n roll band

cause in sleepy london town

There's no place for a street fighting man

No

Hey! said my name is called disturbance

I'll shout and scream, I'll kill the king, I'll rail at all his servants

Well, what can a poor boy do

Except to sing for a rock 'n roll band

cause in sleepy london town

There's no place for a street fighting man

No

Songwriters: JAGGER, MICK / RICHARDS, KEITH

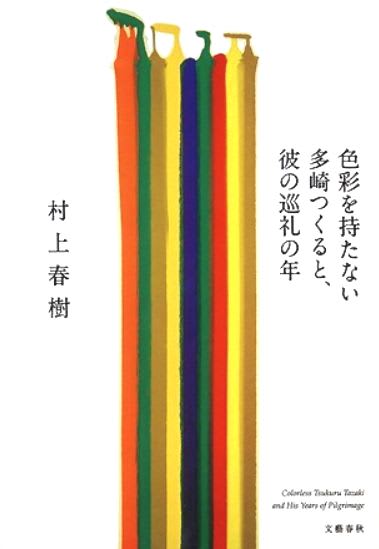

大学二年生の七月から、翌年の一月にかけて、多崎つくるはほとんど死ぬことだけを考えて

生きていた。その間に二十歳の誕生日を迎えたが、その刻み目はとくに何の意味も持たなかっ

た。それらの日々、自らの命を絶つことは彼にとって、何より自然で筋の通ったことに思えた。

なぜそこで最後の一歩を踏み出さなかったのか、理由は今でもよくわからない。そのときなら

生死を隔てる敷居をまたぐのは、生卵をひとつ呑むより簡単なことだったのに。

つくるが実際に自殺を試みなかったのはあるいは、死への想いがあまりにも純粋で強烈すぎ

て、それに見合う死の手段が、具体的な像を心中に結べなかったからかもしれない。具体性は

そこではむしろ副次的な問題だった。もしそのとき手の届くところに死につながる扉があった

なら、彼は迷わず押し開けていたはずだ。深く考えるまでもなく、いわば日常の続きとして。

しかし幸か不幸か、そのような扉を手近な場所に見つけることが彼にはできなかった。

あのとき死んでおけばよかったのかもしれない、と多崎つくるはよく考える。そうすれば今

ここにある世界は存在しなかったのだ。それは魅惑的なことに思える。ここにある世界が存在

せず、ここでリアリティーと見なされているものがリアルではなくなってしまうこと。この世

界にとって自分がもはや存在しないのと同じ理由によって、自分にとってこの世界もまた存在

しないこと。

しかし同時に、なぜ自分がその時期、それほどぎりぎりのところまで死に近づかなくてはな

らなかったのか、その理由もつくるには本当には理解できていない。具体的なきっかけはあっ

たにせよ、死への憧憬がなぜそこまで強力な力を持ち、自分を半年近く包み込めたのだろう?

包み込む--そう、まさに的確な表現だ。巨大な鯨に谷まれ、その腹の中で生き延びた聖書中

の人物のように、つくるは死の胃袋に落ち、暗く淀んだ空洞の中で日付を持たぬ日々を送った

のだ。

彼はその時期を夢遊病者として、あるいは自分が死んでいることにまだ気づいていない死者

として生きた。日が昇ると目覚め、歯を磨き、手近にある服を身につけ、電車に乗って大学に

行き、クラスでノートを取った。強風に襲われた人が街灯にしがみつくみたいに、彼はただ目

の前にあるタイムテーブルに従って動いた。用事のない限り誰とも口をきかず、一人暮らしの

部屋に戻ると床に座り、壁にもたれて死について、あるいは生の欠落について思いを巡らせた、

彼の前には暗い淵が大きな口を開け、地球の芯にまでまっすぐ通じていた。そこに見えるのは

堅い雲となって渦巻く虚無であり、聞こえるのは鼓膜を圧迫する深い沈黙だった。

死について考えないときは、まったく何についても考えなかった。何についても考えないこ

とは、さしてむずかしいことではなかった。新聞も読まず、音楽も聴かず、性欲さえ感じなか

った。世間で起こっていることは、彼にとって何の意味も持だなかった。部屋に閉じこもって

いるのに疲れると、外に出てあてもなく近所を散歩した。あるいは駅に行ってベンチに座り、

電車の発着をいつまでも眺めた。

毎朝シャワーを浴び、丁寧に髪を洗い、週に二度洗濯をした。清潔さも彼がしがみついてい

る柱のひとつたった。洗濯と入浴と歯磨き。食べることにはほとんど注意を払わなかった。昼

食は大学の食堂で食べたが、あとはまともな食事はほとんど取らなかった。空腹を感じると、

近所のスーパーマーケットで林檎や野菜を買ってきて瘤った。あるいは食パンをそのまま食べ、

牛乳を紙パックから飲んだ。眠るべき時間が来ると、ウィスキーをまるで薬のように、小さな

グラスに一杯だけ飲んだ。ありかたいことにアルコールに強くなかったせいで、少量のウィス

キーが彼を簡単に眠りの世界に運んでくれた。当時の彼は夢ひとつ見なかった。もし見たとし

ても、それらは浮かぶ端から、手がかりのないつるりとした意識の斜面を虚無の領域に向けて

滑り落ちていった。

多崎つくるがそれほど強く死に引き寄せられるようになったきっかけははっきりしている。

彼はそれまで長く親密に交際していた四人の友人たちからある日、我々はみんなもうお前とは

顔を合わせたくないし、口をききたくもないと告げられた。きっぱりと、妥協の余地もなく唐

突に。そしてそのような厳しい通告を受けなくてはならない理由は、何ひとつ説明してもらえ

なかった。彼もあえて尋ねなかった。

四人とは高校時代の親友だったが、つくるは既に故郷を離れ、東京の大学で学んでいた。だ

からグループから追放されたところで日常的な不都合があるわけではない。道で彼らと顔を合

わせて気まずい思いをすることもない。しかしそれはあくまで理屈の上でのことだ。その四人

から遠く離れていることで、つくるの感じる痛みは遂に誇張され、より切迫したものになった。

疎外と孤独は何百キロという長さのケーブルとなり、巨大なウィンチがそれをきりきりと絞り

上げた。そしてその張り詰めた線を通して、判読困難なメッセージが昼夜の別なく送り届けら

れてきた。その音は樹間を吹き抜ける疾風のように、強度を変えながら切れ切れに彼の耳を剌

した。

五人は名古屋市の郊外にある公立高校で同じクラスに属していた。男が三人、女が二人。一

年生の夏に、ボランティア活動がきっかけで友だちになり、学年が変わりクラスが分かれても、

変わらず親密なグループであり続けた。その活動は学校から与えられた夏休みの社会科の課題

だったが、所定の期間が終わっても、グループは自分かちの意思で自発的に活動を継続した。

奉仕活動の他にも、休日にみんなでハイキングに行ったり、テニスをしたり、知多半島まで

泳ぎに行ったり、誰かの家に集まって一緒に試験勉強をしたりした。あるいは(そういうこと

がいちばん多かったのだが)とくに場所を選ばず、みんなで額を寄せ合うようにしていつまで

も話し込んだ。決まったテーマを設けて話すわけではないが、話題が尽きることはなかった。

五人が出会ったのは偶然の成り行きだった。課題のボランティア活動にはいくつか選択肢が

あり、学校の通常の授業についていけない小学生(多くは不登校児童だ)を集めたアフタース

クールの手伝いをするというのも、そのひとつだった。カソリック教会が立ち上げたスクール

で、三十五人いるクラスの中でそのプログラムを選んだのは彼ら五人だけだった。五人は名古

屋市近郊で聞かれたサマー・キャンプに三日間参加し、子供だちとすっかり仲良くなった。

キャンプの作業の八日間に彼らは暇をみつけて率直に語り合い、お互いの考えや人となりを

理解し合った。希望を語り、抱えている問題を打ち明けた。そして夏のキャンプが終わったと

き、五人はそれぞれに「自分は今、正しい場所にいて、正しい仲間と結びついている」と感じ

た。自分は他の四人を必要とし、同時に他の四人に必要とされている--そういう調和の感覚

があった。それはたまたまもたらされた幸運な化学的融合に似ていた。同じ材料を揃え、どれ

だけ周到に準備をしても、二度と同じ結果が生まれることはおそらくあるまい。

その後も彼らは週末に、月におおよそ二度のペースでそのアフタースクールに行って、子供

たちに勉強を教えたり、本を読んでやったり、一緒に運動をして遊んだりした。また庭の草刈

りや、建物のペンキ塗りや、遊具の補修をしたりもした。そういう活動が高校を卒業するまで

二年半ほど続けられた。

ただ男が三人、女が二人という構成は、最初からいくらか緊張の要素を合んでいたかもしれ

ない。たとえばもし男女二人ずつがカップルを作れば、一人がはみ出してしまうことになる。

そういう可能性は常に彼らの頭上に小さな堅い傘雲としてかかっていたはずだ。でも実際には

そんなことは起こらなかったし、起こりそうな気配すら見えなかった。そういう可能性は常に

彼らの頭上に小さな堅い傘雲としてかかっていたはずだ。でも実際にはそんなことは起こらな

かったし、起こりそうな気配すら見えなかった。

偶然というべきか、五人はみんな大都市郊外「中の上」クラスの家庭の子供たちだった。両

親はいわゆる団塊の世代で、父親は専門職に就いているか、あるいは一流企業に動めていた。

子供の教育には出費を借しまない。家庭も少なくとも表面的には平穏で、離婚した両親はいな

かったし、母親はおおむね家にいた。学校はいわゆる受験校だったから、成績のレベルも総じ

て高い。生活環境についていえば、彼ら五人の間には相違点よりは共通点の方がずっと多かっ

た。

また多岐つくる一人を別にして、他の四人はささやかな偶然の共通点を持っていた。名前に

色が含まれていたことだ。二人の男子の姓は赤松と青海で、二人の女子の姓は白根と黒埜たっ

た。多崎だけが色とは無縁だ。そのことでつくるは最初から微妙な疎外感を感じることになっ

た。もちろん名前に邑がついているかいないかなんて、人格とは何の関係もない問題だ。それ

はよくわかる。しかし彼はそのことを残念に思ったし、自分でも驚いたことに、少なからず傷

つきさえした。他のみんなは当然のことのようにすぐ、お互いを色で呼び合うようになった。

「アカ」「アオ」「シロ」「クロ」というように。彼はただそのまま「つくる」と呼ばれた。

もし 自分が色のついた姓を持っていたらどんなによかっただろうと、つくるは何度も真剣に

思ったものだ。そうすればすべては完璧だったのに。

PP.3-8

村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』

【大蒜のバイオインフォマティクス】

理化学研究所発生・再生科学総合研究センタなどの国際チームが、2種類のカメのゲノム(全遺

伝情報)を解読したと発表した。カメには甲羅があるなど独特の形態をしており、爬虫(はちゅう)類

の中で遺伝上、ワニとトカゲのどちらに近いのか、進化の起源を巡って議論になっていたが、今

回の解読の結果、ワニに近いことが分かったというのだ。このように遺伝子が持つ膨大な情報を

解析人類の進化に役立てようする動きは、『デジタル革命渦論』のコアにある。このようにに生

物情報科学、あるいはバイオインフォマティクス(bioinformatics)とは、計算機科学の技術を

応用して生物学の問題を解こうとする学問であるが、その主な研究対象分野に(1)遺伝子予測

(2)遺伝子機能予測(3)遺伝子分類(4)配列アラインメント(5)ゲノムアセンブリ(6)

タンパク質構造アラインメント(7)タンパク質構造予測(8)遺伝子発現解析(9)タンパク

質間相互作用の予測(10)進化のモデリングなどがある。近年多くの生物を対象に実施されてい

るゲノムプロジェクトによって大量の情報が得られる一方、それらの情報から生物学的な意味を

抽出することが困難であることが広く認識されるようになり、バイオインフォマティクスの重要

性が注目されている。

膨大な情報を処理するには高速処理電算機が必要だが、もちろん、植物である大蒜栽培の歴史、

日本への渡来過程の解析にも欠かせない。その中で、ドイツの専門家が、ドイツ、東ヨーロッパ

中央アジア、北朝鮮、地中海地域の国々およびその他の国々から収集した登録書付きの数百棒の

ニンニクをアイソザイム(isozymes)およびRAPD(random amplified polymorphic DNA)で分析

し、主な品種間の分類を行い、今まで異なる種として分類され野生ニンニクに近いとされていた

Allium longicuspis属との関係も明らかにしているが、Allium sativum.L属は大きく四つのグル

ープに分けられる(参照@下図:ロンギクスピス(longicuspis)グループ(サブグループペキ

ネンス(pekinense)を含む)、オヒオスコロドン(ophioscorodon)グループ、サチバム(sat-

ivum)グループおよび亜熱帯(subtropical)グループに分けられる。

例えば、ロンギクスピス(longicuspis)グループの遺伝子解析の結果では、最近まで別の種と

考えられていたサブグループのペキネンスの抽台するニンニクはこのグループに近いことがわか

ったが、グループ内の中央アジアのタイプと比較すると、短い(40~75cm)背丈、比較的幅の広

い葉,コイル状にならない花茎、比較的犬きくて少ない数の珠芽、非常に長くて開くことが少な

い総包をもっていることなど、形態的にはかなり異なっているという。遺伝的には近いが、形態

的にみれば異なっているということは、ロンギクスピスグループの遺伝的背景をもっているが、

まだその土地に馴染む途上にあるのではないかと解釈されている。また、ニンニク発祥の地であ

る中央アジアを含むオリエントの歴史をみると、2万年ほど前から少しずつ乾燥が進んでいき、

1万年ぐらい前になると、原生林地帯であったこの地がサバンナ地帯および全く植物の生長しな

い砂漠地帯に変化してしまい、ただ地下水の湧くオアシス地域が砂漠のところどころに散在する

状態になっていったとみられている。

こうして人々の住めるところ、草原地帯と川のほとりやオアシス地域など水にめぐまれた地帯と

に分かれ、それぞれの地帯でオリエント的な自然環境が生まれ、それに順応していけるような生

活の工夫がなされていく。その結果、狩猟・採集の生活からしだいに遊牧生活と農耕生活という

今日までもこの地域では変わらない二つの生活様式が、1万~8,000年前ごろにはじまる。この

ような歴史をもつ地域の北西に位置する天山山脈の西側で発祥したニンニクは、古代のメソポタ

ミアおよびエジプトに持ち込まれた。シュメ一ルおよびアッカデイアの視形文字の記録書による

と、紀元前2600年ごろに遡ることができ、紀元前3750年のエジプトの王墓の中からニンニクの粘

土模型が発見されているが、実際のニンニクは紀元前1300年ごろのエジプトの王ツタンカーメン

の墓の中から発見されたのが最初であるとされている。このように、解析データから大蒜の進化

過程分析が可能となったことで、品種改良による予測が可能となる。そんなことを考えながら『

ニンニク工場』の構想を進めている。

さて、ミッドナイトだ。アベノミクスに関する本や雑誌やマスコミが賑やかだ。周知の通りこの

考え方は欧米由来だ(多少なりとも日本に独自性があるとすれば、計量経済学や複雑系経済学の

学者が関係する)。しかし、個人的にはオイルショックの反インフレ闘争から独自に関係したこ

とであり、『デジタル革命渦論(でじたるかくめいかぶん)』に繋がるものだ。日常の繰り返し

の中では、決して他人からも、彼女からも理解されない、実存と構造を巡る激しい葛藤や投企(

行動・演技)の40年間の澱として固有な存在としてありそこから批判が起こる。ローリングス

トーンズが唱う核心が今日では日々進行しているというわけだ。

※40年前偶然に、三上治(ハンドルネーム)と出会い、いままた、ポール・デヴィッドソンと出

会ったが、‘必要が発明の母’という言葉があるように‘門をたたけ、されば開かれん’とい

うことだが、「1ペニーの支出は1ペニーの所得になる」とは蓋し名言。